Митрополит Симбирский Лонгин: «Нам предстоит ещё много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству»

В Симбирске торжественно открыли мемориальную доску, посвященную 355-летию разгрома войсками воеводы Юрия Барятинского разбойничьих отрядов Степана Разина

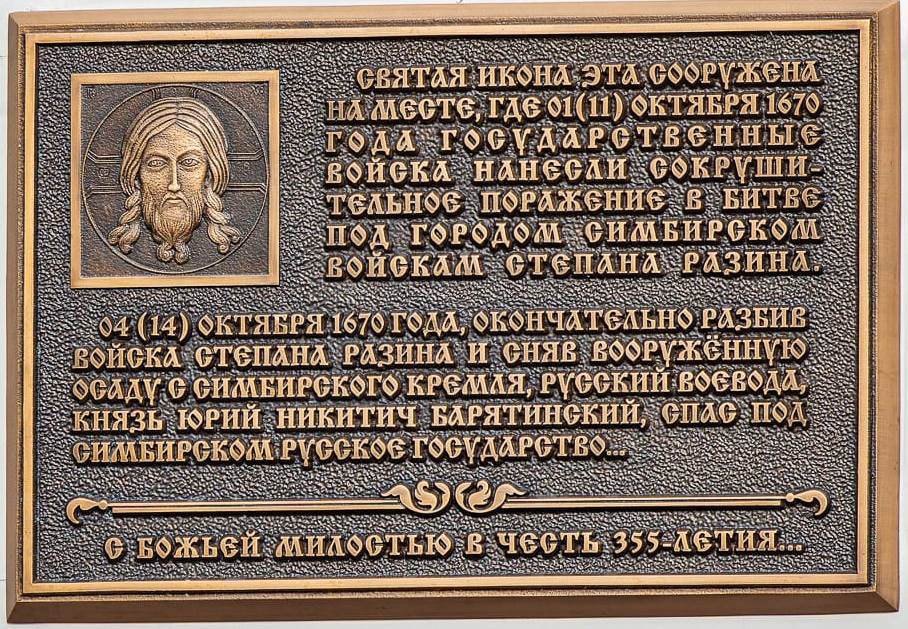

11 октября 2025 года на здании Федеральной таможенной службы Симбирска состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 355-летию битвы под Симбирском. В основе мемориального знака помещён образ Спаса Нерукотворного, который почитался в Поволжье, на новых русских землях. Стрельцы приносили с собой эту икону, когда основывали такие города-крепости, как Симбирск, Пенза, Саратов, Царицын, сообщает официальный сайт Симбирской епархии.

11 октября 2025 года на здании Федеральной таможенной службы Симбирска состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 355-летию битвы под Симбирском. В основе мемориального знака помещён образ Спаса Нерукотворного, который почитался в Поволжье, на новых русских землях. Стрельцы приносили с собой эту икону, когда основывали такие города-крепости, как Симбирск, Пенза, Саратов, Царицын, сообщает официальный сайт Симбирской епархии.

В торжественной церемонии приняли участие митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, председатель межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Михаил Малиновский, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Ульяновского педагогического университета Игорь Петрищев, директор архива новейшей истории Ульяновской области, кандидат исторических наук Андрей Пашкин, заместитель главы администрации Засвияжского района Ульяновска Дмитрий Клюев и заместитель окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павел Чувилин, студенты городских ВУЗов и школьники.

Ведущим торжественной церемонии открытия памятной доски стал председатель Ульяновской региональной общественной организации «Выпускники Ульяновского высшего военного инженерного училища связи» Сергей Будницкий.

Торжественное право открытия воинского монумента было предоставлено председателю межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Михаилу Малиновскому, вице-президенту Скобелевского комитета Александру Алекаеву и заместителю окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павлу Чувилину.

Торжественное право открытия воинского монумента было предоставлено председателю межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Михаилу Малиновскому, вице-президенту Скобелевского комитета Александру Алекаеву и заместителю окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павлу Чувилину.

В свою очередь, митрополит Симбирский Лонгин призвал не забывать о непростых уроках русской истории и поблагодарил всех тех, чьими трудами был создана и установлена памятная доска.

«Сегодняшнее событие возрождает забытые страницы истории русского православного города Симбирска. Не просто забытые, а насильственно стёртые из народной памяти в прошедшем ХХ веке, — отметил владыка.

Мы знаем из истории Симбирска, что это единственный город, который устоял перед нашествием войск Степана Разина. На вратах города находился в это время образ Спаса Нерукотворного. На многие столетия он стал самой почитаемой святыней Симбирского края, заступником города, но после октябрьского переворота образ исчез. Скорее всего, он был уничтожен.

И ещё очень важно напомнить. Примерно с конца XIX столетия, когда началось брожение умов в русском обществе, и тем более после октябрьского переворота, — то есть практически уже в течение полутора столетий, — в нашей стране культивировался особый взгляд на русскую историю. Превозносилась любые формы борьбы с государством. Всячески романтизировались, были окружены особым почетом бунтовщики, террористы — те, кто на самом деле проливал реки крови на русской земле.

И ещё очень важно напомнить. Примерно с конца XIX столетия, когда началось брожение умов в русском обществе, и тем более после октябрьского переворота, — то есть практически уже в течение полутора столетий, — в нашей стране культивировался особый взгляд на русскую историю. Превозносилась любые формы борьбы с государством. Всячески романтизировались, были окружены особым почетом бунтовщики, террористы — те, кто на самом деле проливал реки крови на русской земле.

И этот далеко не объективный взгляд на нашу историю до сих пор не изжит. Для того, чтобы подтвердить это, достаточно сегодня спросить наших современников: чье имя им сегодня хорошо известно — бунтовщика Степана Разина или воеводы Юрия Барятинского, который смог остановить его под Симбирском.

Нам предстоит еще много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству".

Доктор исторических наук, проректор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Дмитрий Володихин напомнил о биографии воеводы Юрия Барятинского и значении его победы в противостоянии со Степаном Разиным не только для города Симбирска, но и для всей страны.

К присутствующим обратились вице-президент Скобелевского комитета Александр Алехаев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Ульяновского педагогического университета Игорь Петрищев, директор архива новейшей истории Ульяновской области, кандидат исторических наук Андрей Пашкин, заместитель главы администрации Засвияжского района Ульяновска Дмитрий Клюев и заместитель окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павел Чувилин.

Участники церемонии почтили минутой молчания память всех воинов, противостоявших смуте в нашей стране.

Затем состоялась церемония возложения цветов.

Место установки памятной доски было выбрано не случайно. Оно находится в непосредственной близости от того места, где, предположительно, осенью 1670 года прошел бой между мятежниками Степана Разина и правительственными войсками под командованием князя Юрия Никитича Барятинского и симбирского воеводы Ивана Богдановича Милославского.

4 сентября (14 сентября по старому стилю) 1670 года началась осада Симбирска войсками Степана Разина. К тому моменту повстанцами были заняты 15 городов Нижнего и Среднего Поволжья, многие из которых сдались без боя. Синбирский гарнизон во главе с воеводой Иваном Милославским около месяца отбивался от осаждавших город мятежников. После чего из Казани на помощь прибыло войско под командованием князя Юрия Барятинского, которое нанесло противнику решающее поражение и сняло осаду Симбирска.

Русская линия

Митрополит Воскресенский Григорий: Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах

Управделами Русской Православной Церкви проинформировал правящих архиереев о новом законе, регулирующем изображение религиозной символики

В связи с принятием нового закона в защиту религиозной символики и по итогам его обсуждения на этапе законопроекта в заседании Высшего Церковного Совета 25 июня 2025 года Управление делами Московской Патриархии в лице митрополита Воскресенского Григория выпустило циркулярное письмо, в котором содержатся следующие разъяснения:

В связи с принятием нового закона в защиту религиозной символики и по итогам его обсуждения на этапе законопроекта в заседании Высшего Церковного Совета 25 июня 2025 года Управление делами Московской Патриархии в лице митрополита Воскресенского Григория выпустило циркулярное письмо, в котором содержатся следующие разъяснения:

1. В соответствии с 73-м правилом Трулльского Собора изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах, в том числе при изображении на них храмов.

2. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов.

3. Вместе с тем, если на упомянутой в п. 2 настоящих разъяснений продукции размещается изображение храма, то изображение креста на нем обязательно в просветительских целях.

«По вопросам, изложенным в настоящем информационном письме, следует обращаться в Управление делами Московской Патриархии по электронной почте udsekr@patriarchia.ru или в Правовое управление Московской Патриархии по электронной почте: pravo@patriarchia.ru», — говорится в документе.

Русская линия

В Почаевской лавре призвали верующих к строгому посту перед заседанием суда о возможном запрете Украинской Православной Церкви

Духовный Собор обители советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве

В Свято-Успенской Почаевской лавре, где на днях представители СБУ устроили очередную провокацию, призвали верующих к усилению молитв и строгому посту перед судебным заседанием 30 октября 20 225 года по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в Телеграм-канале «Почаевский листок», передаёт СПЖ.

В Свято-Успенской Почаевской лавре, где на днях представители СБУ устроили очередную провокацию, призвали верующих к усилению молитв и строгому посту перед судебным заседанием 30 октября 20 225 года по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в Телеграм-канале «Почаевский листок», передаёт СПЖ.

«Братья и сестры! В эти дни, когда Святую Церковь постигли испытания, Духовный Собор Свято-Успенской Почаевской Лавры советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве», — говорится в сообщении.

В обители подчеркивают, что это решение также будет касаться и Почаевской святыни.

«Призываем всех братьев, паломников и верных чад Церкви вознести искреннюю молитву к Господу, прося Его милости и покровительства. Пусть наш общий духовный труд станет жертвой, чтобы Господь укрепил и сохранил Свою святую Церковь и наши святыни», — отметили в Почаевской лавре.

Ранее заседание суда по запрету Киевской митрополии УПЦ перенесли на 30 октября из-за болезни одного из судей.

Русская линия

Представители Фанара привезли Епифания Думенко на Святую Гору Афон

Несмотря на активное давление Константинопольского Патриархата, представители только 6-ти из 20-ти афонских монастырей согласились приветствовать главу украинских раскольников — Иверона, Нового Эсфигмена, Пантократора, Ставроникиты, Симонопетра и Ксенофон

10 октября 2025 года вопреки протестам многих монастырей Святой Горы Афон представители Константинопольского Патриархата привезли-таки главу украинских раскольников Епифания Думенко на Святую Гору и попытались сделать всё возможное, чтобы побудить, как можно большее число афонитов принять одного из главных гонителей канонической Украинской Православной Церкви.

10 октября 2025 года вопреки протестам многих монастырей Святой Горы Афон представители Константинопольского Патриархата привезли-таки главу украинских раскольников Епифания Думенко на Святую Гору и попытались сделать всё возможное, чтобы побудить, как можно большее число афонитов принять одного из главных гонителей канонической Украинской Православной Церкви.

Глава «ПЦУ», чьи представители силой захватывают храмы и избивают верующих на Украине, прибыл в монашескую республику в сопровождении митрополита Милетского Апостола, представлявшего Константинопольского Патриарха, и гражданского администратора Святой Горы Афон Алкивиадиса Стефаниса, сообщает портал «OrthodoxTimes».

На церемонии приветствия Думенко в Карее присутствовал настоятель монастыря Новый Эсфигмен архимандрит Варфоломей. Обращаясь к гонителю Украинской Православной Церкви, он выразил «глубокие чувства и уважение, напомнив о духовных узах, связывающих монастырь с Украиной, и упомянув святого Антония Печерского, игумена и основателя Киево-Печерской лавры» (!).

Говоря также о духовном сопротивлении украинского народа, отец Варфоломей подчеркнул:

«В этой борьбе мы чувствуем духовное родство с борющимся за веру украинским народом и Автокефальной Церковью Украины. С самого начала мы были на вашей стороне, поддерживая автокефалию, дарованную Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом, — акт, открывший новую главу в церковной истории».

Наконец, не сдерживая эмоций, он упомянул о российском вторжении на Украину, подчеркнув необходимость молитвы и единства:

«К сожалению, незаконное и бесчеловечное вторжение России в Украину совпало с первыми шагами вашей недавно созданной Церкви. Мы постоянно молимся о прекращении этой нечестивой войны».

Затем глава украинских раскольников приветствовали в Иверском монастыре, который занимает в святогорской иерархии третье место.

Позже Думенко посетил скит пророка Илии, принадлежащий монастырю Пантократор. У входа в скит Епифания Думенко встретили настоятель монастыря Пантократор архимандрит Гавриил, архимандрит Филемон и братия. Именно в этом монастыре глава «ПЦУ» остался на ночлег.

Утром 11 октября 2025 года в церкви пророка Илии одноимённого скита монастыря Пантократор Епифаний Думенко возглавил «литургию». После службы настоятель о. Гавриил и о. Филемон. выразили радость по поводу приезда главы украинских раскольников.

«Несмотря на различия в языке и культуре, мы, православные христиане, едины во Христе, ибо все мы принадлежим к единому телу Его Церкви, — сказал архимандрит Гавриил. — Здесь, на горе Афон, в Саду Девы Марии, возносятся молитвы за весь мир. Мы молимся о том, чтобы Богородица укрепила Ваше Блаженство в вашем служении Церкви и верующим людям, даровав вам новые силы на пути истины».

Со своей стороны, митрополит Милетский Апостол подчеркнул глубокую пастырскую заботу Константинопольского Патриарха Варфоломея о монастырях Святой Горы Афон, отметив тесную духовную связь между Патриархом — отцом и наставником — и монахами афонской общины, его возлюбленными детьми.

Он также подчеркнул большое значение Томоса об автокефалии, предоставленного «Православной церкви Украины», отметив, что благодаря ему «были исправлены прежние недостатки церковной жизни и восстановлен порядок там, где были разногласия и раскол».

После службы Думенко и сопровождающие его лица осмотрели территорию скита и посетили храмы, посвящённые святому Николаю и святому Паисию Величковскому.

В тот же день днём глава «ПЦУ» прибыл в монастырь Ставроникита, где его «тепло встретило братство». Правда, настоятель обители архимандрит Тихон отсутствовал, так как «ранее запланировал поездку на Родос» и не смог её отложить.

Здесь в честь Думенко была отслужена доксология, во время которой он и члены братства обменялись сердечными приветствиями. После службы глава «ПЦУ» подарил монастырю богослужебные облачения и служебники на украинском языке, а монахи Ставроникитского монастыря преподнесли ему подарки.

Позже глава украинских раскольников посетил монастырь Симонопетра, где его и его делегацию тепло встретили игумен Елисей и братия. Также присутствовали митрополит Милетский Апостолос и гражданский администратор Афона Алкивиадис Стефанис.

После визита украинская делегация отправилась морем в монастырь Ксенофонт, где на пристани их тепло встретил игумен Алексий. На следующий день, 12 октября 2025 года, Епифаний Деменко совершил здесь в соборном храме великомученика Георгия Победоносца «литургию», после чего покинул Святую Гору.

Русская линия

Архиепископ Афинский Иероним пережил ишимический приступ

Предстоятеля Элладской Православной Церкви в воскресенье доставили в больницу, где он прошёл обследование после того, как почувствовал недомогание

12 октября 2025 года Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пережил ишимический приступ и был экстренно доставлен в больницу общего профиля в Афинах «Георгиос Генниматас», где «в профилактических целях» оставался под наблюдением врачей вплоть до понедельника, сообщает портал «OrthodoxTimes».

12 октября 2025 года Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пережил ишимический приступ и был экстренно доставлен в больницу общего профиля в Афинах «Георгиос Генниматас», где «в профилактических целях» оставался под наблюдением врачей вплоть до понедельника, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В воскресенье утром Предстоятель Элладской Православной Церкви возглавил Литургию в Афинском соборе, в ходе которой был рукоположен епископ Скиатский Иоаннис. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо, и врачи рекомендовали ему посетить больницу.

«На протяжении всего инцидента Архиепископ Иероним оставался в полном сознании, был внимателен и общителен, осознавал, что происходит вокруг, и понимал своё состояние», — пишет греческий портал, неумело пытаясь успокоить греческих верующих. Однако, сам факт того, что греческие журналисты пишут о Предстоятеле Элладской Церкви в таких формулировках, наводит на мысль, что здоровье владыки Иеронима оставляет лежать лучшего.

«Во время своего пребывания в больнице владыка Иероним прошёл медицинское обследование, и врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Архиепископ после выписки выглядел спокойным и пребывал в хорошем расположении духа. Он поблагодарил врачей и вернулся домой, чтобы отдохнуть», — говорится в сообщении.

Русская линия

Этот день в Русской истории

Сегодня, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мы вспоминаем Императрицу Марию Федоровну

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовской летописи, родом сириец, по другим летописным сообщениям — серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого принявшему Крещение.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовской летописи, родом сириец, по другим летописным сообщениям — серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого принявшему Крещение.

На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища.

Митрополиту Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Царяграда монахам — основание монастыря Киево-Межигорского. В Ростове владыка основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником.

Преставился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте, мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 г. в Великую Печерскую церковь. В связи с этим память его установлена на 30 сентября, а также 15 июня — в день преставления. Ранее память его отмечалась также 2 сентября, вместе с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.

До XIII века митрополиты жили постоянно в Киеве. Опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир на Клязьму, а потом, в начале XIV века, в Москву, где и правили они российскою церковью, до установления патриаршества (1589 г.). Митрополиты Всероссийские именовались сперва Киевскими и всея России. По установлении патриаршества Киевские митрополиты, по причислении их к Российской иерархии, занимали первое место после Патриархов.

В этот день, в 1928 г. в изгнании в Дании скончалась вдовствующая Императрица Мария Федоровна, супруга Императора Александра III, мать Царя-Мученика Николая.

В этот день, в 1928 г. в изгнании в Дании скончалась вдовствующая Императрица Мария Федоровна, супруга Императора Александра III, мать Царя-Мученика Николая.

Мария-София-Фредерика-Дагмара родилась 14 ноября 1847 г. в семье будущего датского короля Христиана IX, впоследствии прозванного «тестем» Европы. Среди ее братьев и сестер были будущий король Дании Фредерик VIII, будущий король Греции Георг I, а также будущая королева Англии Александра.

В 1866 г. принцесса Дагмар вышла замуж за наследника российского Престола Великого Князя Александра Александровича, с 1881 г. ставшего Царем Александром III. В связи со своим замужеством принцесса Дагмар приняла Православие и была наречена Марией Федоровной. Она родила шестерых детей, в том числе последнего русского Царя-Мученика Николая II.

Императрица Мария Федоровна на протяжении всей своей жизни активно занималась благотворительной деятельностью и внесла значительный вклад в совершенствование системы образования в России. В годы Первой мировой войны Государыня вела большую работу на посту главы Российского общества Красного Креста.

Прожив в России более 50 лет, пережив революцию, стоившую жизни двум ее сыновьям и пяти внукам, вдовствующая Императрица в 1919 г. покинула Россию на борту английского дредноута «Мальборо».

После непродолжительного пребывания у своей сестры, вдовствующей королевы Англии Александры, Мария Федоровна вернулась в Данию. Скончалась Государыня в Видёре 13 октября 1928 года. Отпевание состоялось в православном соборе св. благоверного князя Александра Невского в Копенгагене, а упокоение тела было совершено в Роскильдском соборе. В сентябре 2006 года прах Императрицы был перевезен в Россию и перезахоронен в императорской усыпальнице — Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Русская линия