Св. Синод Русской Православной Церкви принял решение не поминать Патриарха Александрийского Феодора за Божественной литургией

Прошедший в Москве Синод принял целый ряд важных межправославных и внутрицерковных решений

26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был рассмотрен вопрос о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был рассмотрен вопрос о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Как известно, 8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры.

В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками.

2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев.

3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7−9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.

4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

6. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.

7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире.

8. Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.

На заседании Священного Синода также было заслушано сообщение о торжествах восстановления единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

Помимо этого, Синод имел суждение о деятельности Высшего Церковного Совета во второй половине 2019 года и утвердил план на 2020 год. Другим важным решением заседания стало включение имени иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского экзархата, Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Синода Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии и Синода Патриаршего экзархата Западной Европы.

Священный Синод постановил назначить секретарем Межсоборного присутствия управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, освободив от этой должности митрополита Тверского и Кашинского Савву. В состав Межсоборного присутствия дополнительно включен ряд лиц.

Члены Синода также постановили освободить митрополита Воскресенского Дионисия от должности секретаря Высшего общецерковного суда, выразив ему благодарность за понесенные труды в составе этого органа. Секретарем Высшего общецерковного суда назначен епископ Солнечногорский Алексий.

На заседании был утвержден ряд кадровых решений. В частности, было удовлетворено прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии, назначен митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, Преосвященным Иркутским и Ангарским, главой Иркутской митрополии, — епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, которому поручено также временное управление Братской епархией.

Был рассмотрен вопрос о замещении вакантной кафедры Магнитогорской епархии (Челябинская митрополия). Преосвященным Магнитогорским и Верхнеуральским Синод постановил быть епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской епархии. Епископ Троицкий и Южноуральский Пармен освобожден от управления Троицкой епархией и назначен викарием Челябинской епархии с титулом «Копейский». Временное управление Троицкой епархией поручено Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии.

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов и акафистов, а также принял решения, связанные с упорядочением практики совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви. Синод, в частности, постановил:

1. Отметив, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, заслуживает бережного отношения, однако не должен, при этом, подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию:

а) полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста.

б) в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна»;

в) в случаях пастырской целесообразности возможно возвращение чинам молитвы о тех или иных категориях верующих их первоначального места в составе Божественной литургии. При этом особые прошения ектений соответствующих молебнов присоединяются к ектениям Литургии, по малом входе добавляются соответствующие тропари, Апостол и Евангелие читаются после рядовых, а молитва возносится на проскомидии либо читается после возгласа сугубой ектении или прибавляется к заамвонной молитве;

г) признать правомерным предложение отдела о богослужении, проповедничестве и храме Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг.: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается»;

д) священнослужителям, а также приходским и монастырским работникам напоминать людям, обращающимся с просьбой о поминовении на молебнах, о значении литургийного поминовения, которое не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым, а также напоминать о желательности личного участия в богослужениях, за которыми будут совершаться поминовения.

2. Признать полезным восстановление традиции пения молебных канонов, как в дополнение к уставному богослужению, так и, в исключительных случаях, когда длительное совершение уставных богослужений затруднительно, особенно в сельской местности и при совмещении священником служения на нескольких приходах, — взамен утрени и вечерни. При этом благочинным надлежит наблюдать за тем, чтобы такая замена была оправдана и не проистекала из злоупотребления указанной практикой.

3. Поручить комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства изучить, какие из существовавших в синодальную эпоху молебных чинов все еще актуальны, и подготовить список последований, которыми желательно было бы дополнить существующие богослужебные книги.

4. Поручить Синодальной богослужебной комиссии по получении упомянутого списка подготовить проекты новых молебных последований.

Русская линия

В Чебоксарах торжественно открыли памятник основателю города Царю Ивану Грозному

В торжествах принял участие митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и глава администрации города Алексей Ладыков

26 декабря 2019 года в городе Чебоксары в парке имени Константина Иванова у Московской набережной реки Волга торжественно открыли памятник первому русскому царю Ивану Васильевичу IV Грозному. Открытие памятника работы скульптора Игоря Кондратича прошла в рамках празднования 550-летия города Чебоксары, сообщает сайт Чебоксарской епархии.

26 декабря 2019 года в городе Чебоксары в парке имени Константина Иванова у Московской набережной реки Волга торжественно открыли памятник первому русскому царю Ивану Васильевичу IV Грозному. Открытие памятника работы скульптора Игоря Кондратича прошла в рамках празднования 550-летия города Чебоксары, сообщает сайт Чебоксарской епархии.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков; секретарь Чебоксарской епархии настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный городского округа, настоятель Введенского кафедрального собора г. Чебоксары протоиерей Вениамин Пегасов; декан исторического факультета Чувашского государственного университета г. Чебоксары Олег Широков, студенты и горожане.

Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным.

Это третий в России памятник русскому царю — первый был открыт в Орле три года назад, второй — в начале декабря в Александрове Владимирской области.

В своей речи во время открытия памятника владыка Варнава напомнил, что Царь Иван Горозный имеет прямое отношение к основанию города-крепости Чебоксары.

Действительно, существуют исторические документы, свидетельствующие об этом факте.

26 мая 1555 года архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, по царскому указу, со своими спутниками архимандритами Германом и Варсонофием отправился из Москвы в Казань. Путь его лежал по рекам Москва, Ока и Волга, а цели были миссионерские христианизация народов Поволжья. По расчетам чебоксарского краеведа И.М. Барсова (протоиерей Иоанн Барсов, настоятель Введенского кафедрального собора в 1901—1910 годах), 2 августа (по новому стилю) святитель Гурий подплыл к Чебоксарам.

Собственно, в те годы это была русская военная база, основанная на месте нынешней столицы Чувашии в 1552 г. накануне взятия Казани войсками Ивана IV Грозного. Первыми чебоксарцами были переселенцы из разных мест, которые по царскому указу обязаны были охранять эту базу. В то время территория, прилегающая к Волге, была лесистой, а речка Чебоксарка — полноводной, и суда могли подойти прямо к нынешней Владимирской горке.

Архиепископ Гурий высадился на берег именно там, его встретили жители, он благословил их и отправился на Западный косогор. Здесь, на высоком берегу Волги, он поставил полотняную палатку на месте будущего собора и освятил место под строительство главного здания крепости-города Чебоксары. В руках владыки Гурия был образ Пресвятой Богородицы «Владимирская» — в то время самой почитаемой на Руси иконы. Она навсегда осталась в Чебоксарах и всегда считалась главной хранительницей города. И сегодня эта драгоценная для всех православных святыня находится на почетном месте в иконостасе Введенского кафедрального собора.

Русская линия

Новочеркасску могут вернуть Никольскую площадь

Комиссия по топонимике проголосовала за возвращение городу исторического названия. Теперь окончательное решение — за депутатами

23 декабря 2019 года Комиссия по топонимике при архитектуре Новочеркасска проголосовала за возвращение городской площади Левски её исторического названия «Никольская», сообщает Ruffnews.Ru.

23 декабря 2019 года Комиссия по топонимике при архитектуре Новочеркасска проголосовала за возвращение городской площади Левски её исторического названия «Никольская», сообщает Ruffnews.Ru.

До революции данная площадь была названа в честь Никольского собора, закрытого большевиками в 1935 и разобранного в 1939 году. В 2019 году на месте бывшего храма закончилось строительство часовни, и в ознаменование этого события было предложено вернуть площади историческое название.

Нынешнее название площади связано с именем  Васила Левски — болгарского участника народно-освободительного движения XIX века, национального героя Болгарии, известного как «апостол свободы», выступавший против турецкого ига. В честь него назван болгарский город Левски, который в 2013 году стал городом-побратимом Новочеркасска.

Васила Левски — болгарского участника народно-освободительного движения XIX века, национального героя Болгарии, известного как «апостол свободы», выступавший против турецкого ига. В честь него назван болгарский город Левски, который в 2013 году стал городом-побратимом Новочеркасска.

Переименование площади Левски инициировано местным духовенством. На комиссии его представлял благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский и другие священнослужители. Идею также поддержало казачество. На обсуждение прибыл атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко.

Из всех членов Комиссии по топонимике против переименования проголосовал только один — депутат гордумы Андрей Карабедов. Таким образом, решение было принято практически единогласно.

Теперь окончательное слово за депутатами местной городской думы. Однако, рассмотреть этот вопрос они смогут уже только в 2020 году.

Русская линия

Рождество Христово глазами украинских раскольников

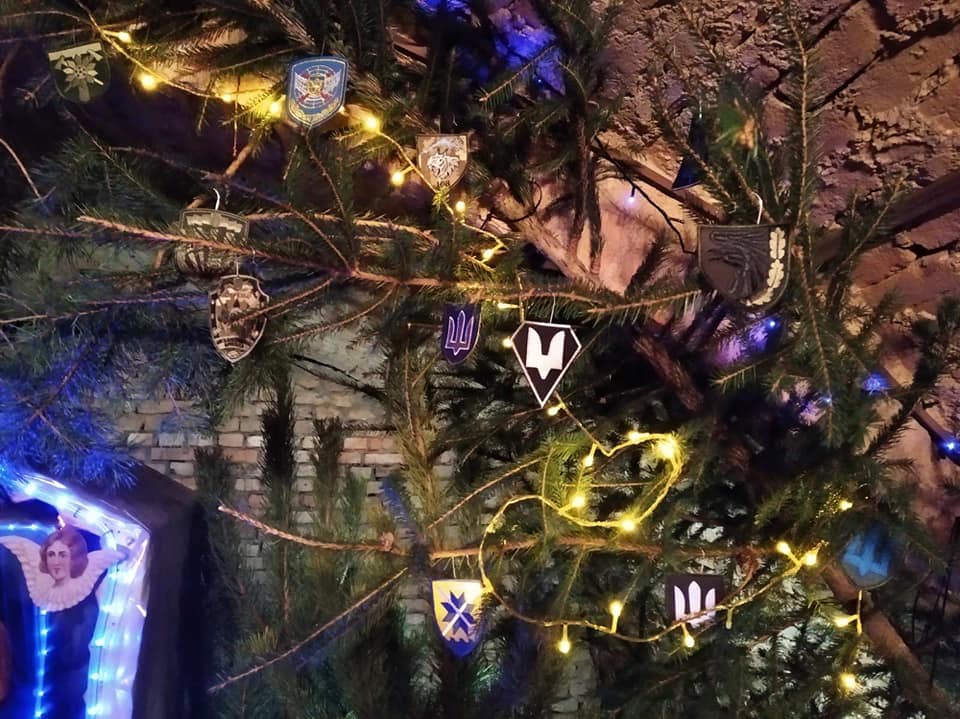

О том, во что христианство превращается в расколе, свидетельствует созданный монахами «ПЦУ» рождественский вертеп в окружении шевронов, касок и оружия украинских военных

Издревле православные монастыри считались местом, куда особо ревностные христиане, ищущие своего спасения, уходили от мира. Благодаря строгой подвижнической жизни насельников монастырей эти обители обычно очень скоро привлекали к себе благодать Божию.

Издревле православные монастыри считались местом, куда особо ревностные христиане, ищущие своего спасения, уходили от мира. Благодаря строгой подвижнической жизни насельников монастырей эти обители обычно очень скоро привлекали к себе благодать Божию.

«Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», — завещал своим ученикам святой преподобный Серафим Саровский. Чувствуя этот мирный монашеский дух, миряне на Руси всегда старались посещать монастыри и неизменно получали здесь духовную помощь и утешение.

Однако, далеко не всякий монастырь ныне — это духовная лечебница. О том, во что превращается обитель и монашествующие, когда они уходят в раскол и увлекаются идеологией, ярко свидетельствует рождественский вертеп Дубенского Свято-Николаевского мужского монастыря «ПЦУ» в Ровно.

В подземелье раскольничьего Дубенского монастыря «монахи» этой церковной структуры установили милитаристский вертеп с атрибутами майдана, сообщает СПЖ со ссылкой на блог «Знай больше» в Facebook.

В подземелье раскольничьего Дубенского монастыря «монахи» этой церковной структуры установили милитаристский вертеп с атрибутами майдана, сообщает СПЖ со ссылкой на блог «Знай больше» в Facebook.

«Духовенство» ПЦУ посвятили своё творение героям Евромайдана и войны на Донбассе.

«Вблизи стойла с новорожденным Иисусом стоят бронежилеты, каски, брусчатка, шины и другие атрибуты участников Майдана и войны. Сверху вертеп украшают ветви ёлок, шевроны бойцов российско-украинской войны и бумажные ангелочки, которых собственными руками изготовили ученики воскресной школы, действующей при монастыре», — с особым чувством рассказывают авторы сообщения.

Однако, для верующих канонической Церкви такой вертеп — это, скорее, кощунство, а не какая-то особая радость. Впрочем, таково христианство глазами украинских раскольников. Понятное дело, что никаким мирным духом здесь и не пахнет.

Русская линия

Игор Дамьянович: За антицерковными решениями Джукановича стоит американский посол Браунбек

США навязывают Черногории законопроект «о свободе вероисповедания», который направлен против Сербской Православной Церкви, указал политолог

Закон «о свободе вероисповедания», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви, навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал черногорский политолог Игор Дамьянович, сообщает ТАСС.

Закон «о свободе вероисповедания», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви, навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал черногорский политолог Игор Дамьянович, сообщает ТАСС.

«Помимо внутренних мотивов существует внешний мотив, навязывающий принятие этого закона. В этом заинтересованы США, потому что закон может стать прецедентом для применения этого механизма в Косове и Метохии, правительство непризнанного Косова могут призвать принять такой закон и изъять монастыри и церкви, средневековые сокровища сербской культуры в Косове», — полагает Дамьянович.

«Очень показательно, что месяц назад в Черногорию приезжал Сэм Браунбек, бывший сенатор и губернатор штата Канзас, с 1 февраля 2018 года занимающий пост посла США по вопросам международной религиозной свободы, — отметил он. — Не является тайной, что этот человек был очень активен в углублении церковного раскола на Украине. Я считаю, что, несмотря на его примирительные публичные заявления, этот визит ускорил принятие закона о вероисповедании».

По словам эксперта, все ясно, что законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» преследует цель сделать храмы, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1920 года, государственной собственностью с последующей передачей «Черногорской православной церкви», которая не является канонически признанной.

«Принимаемый закон даст правовые рамки изъятию в государственную собственность имущества Сербской Православной Церкви, а точнее, её Черногорско-Приморской митрополии. То есть единственной канонической Церкви, имеющей верующих, — указал он. — Так называемая Черногорская церковь — раскольничья, у неё нет ни авторитета в народе, ни верующих, ни нормального духовенства».

По словам Дамьяновича, законопроект о вероисповедании «не имеет ничего общего с нормами западной демократии». «Дело в том, что последние 30 лет после падения коммунистического режима храмы в Черногории обновляются, растёт число прихожан. При этом Церковь ведёт себя очень последовательно и ответственно по отношению к тем сокровищам, которыми она располагает. С другой стороны, государство, заведующее музеями, утратило 20 тысяч экспонатов в одном лишь Народном музее Черногории. Обновление храмов, рост числа верующих, сохранение сокровищ культуры кому-то очень мешает», — считает он.

По его словам, власти не начнут сразу применять закон, а подождут результатов выборов. «Я думаю, что в случае победы на выборах власти начнут применять закон не ранее, чем через год», — считает эксперт. Однако впоследствии закон станет одним из основных инструментов притеснения Сербской Православной Церкви, считает Дамьянович.

При этом ни один западный правозащитник, который всегда бывают очень шумными, ныне не выступает в защиту Церкви. Европейские и американские политики делают вид, что в Черногории ничего особенного не происходит. При этом точно так же они себя вели и по отношению к Украине.

Русская линия

На улицы Подгорицы вышли тысячи защитников Церкви

Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, власти Черногории решили рассмотреть законопроект об изъятии всех храмов у верующих в пользу государства

Священный Синод Сербской Православной Церкви выразил поддержку епархиям, находящимся на территории Черногории, в их борьбе за защиту своих прав, в связи с возможным принятием нового закона о свободе религии и верований, согласно которому все храмы и монастыри и недвижимое имущество Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдёт в собственность государства, сообщает Православие.Ru.

Священный Синод Сербской Православной Церкви выразил поддержку епархиям, находящимся на территории Черногории, в их борьбе за защиту своих прав, в связи с возможным принятием нового закона о свободе религии и верований, согласно которому все храмы и монастыри и недвижимое имущество Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдёт в собственность государства, сообщает Православие.Ru.

В официальном заявлении Синода по этому поводу ещё раз указывается позиция, выраженная на последнем Архиерейском Соборе СПЦ, согласно которой путём принятия нового закона черногорские власти хотят отнять у епархий Сербской Православной Церкви храмы, монастыри и всё имущество.

«Прекрасно представляя, какие последствия может иметь принятие подобного закона, призываем депутатов Скупщины Черногории послушать голос иерархии и верующих нашей Святой Церкви, который недвусмысленно выражен на двух церковно-народных соборах, и не голосовать за этот проект», — говорится в заявлении.

Одновременно с этим Священный Синод выразил поддержку инициативе митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который обратился к Законодательному совету и Скупщине Черногории с призывом снять предложенный закон с процедуры рассмотрения, обеспечив тем самым условия для подготовки нового закона, соответствующего нормам современных демократических государств и приемлемого для Сербской Православной Церкви.

В настоящее время на улицы городов Черногории вышли тысячи протестующих против нового закона верующих Черногорской митрополии Сербской Православной Церкви. Возглавил протест лично митрополит Приморский и Черногорский Амфилохий. Власти подтянули к митингующим полицию и пока не намерены отказываться от своего намерения принять новый закон.

Ситуация остаётся напряжённой.

Русская линия

Этот день в Русской истории

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского музыканта В.В.Андреева

Василий Васильевич Андреев родился 3 января 1861 г. в городе Бежецке Тверской губернии в семье почетного гражданина, купца первой гильдии (мать Андреева была дворянкой). Уже к 14-ти годам Андреев играл самоучкой на 12 музыкальных инструментах, особенно увлекаясь игрой на скрипке. Впервые увидев летом 1883 г. в с. Марьино в руках деревенского виртуоза Антипа Васильева балалайку, увлекся ею. Всецело отдавшись освоению балалайки, Андреев усовершенствовал ее, создав к 1886 г. первую концертную балалайку, используемую и поныне.

Василий Васильевич Андреев родился 3 января 1861 г. в городе Бежецке Тверской губернии в семье почетного гражданина, купца первой гильдии (мать Андреева была дворянкой). Уже к 14-ти годам Андреев играл самоучкой на 12 музыкальных инструментах, особенно увлекаясь игрой на скрипке. Впервые увидев летом 1883 г. в с. Марьино в руках деревенского виртуоза Антипа Васильева балалайку, увлекся ею. Всецело отдавшись освоению балалайки, Андреев усовершенствовал ее, создав к 1886 г. первую концертную балалайку, используемую и поныне.

Первые выступления Андреева в С.-Петербурге состоялись в том же 1886 г. и имели большой общественный резонанс, способствовавший росту популярности инструмента. А уже на следующий год Андреев демонстрировал свое мастерство в присутствии Императора Александра III, который взял музыканта под свое покровительство. В 1888 г. состоялось триумфальное выступление Кружка балалаечников, которым руководил Андреев, ставшее днем рождения оркестра русских народных инструментов. После концертов в Русском павильоне на Всемирной выставке в Париже о деятельности Андреева стали говорить как о художественном явлении в русской музыкальной культуре. Андреев подчеркивал, что «Великорусский оркестр является единственным национальным художественным созданием, ничего не позаимствовавшим с Запада., [он] представляет собой исключение, как дело, выросшее на русской почве, созданное русским народом и опирающегося на музыкальные инструменты русского народа».

Получив мировую известность, с 1891 г. по приглашению князя М.С.Путятина Андреев приступает к обучению нижних чинов гвардейских частей Петербургского гарнизона, надеясь, что балалайка будет занесена через отслуживших свои сроки солдат, в народ. После юбилейного концерта, который состоялся в 1898 г. в зале Дворянского собрания, Андрееву был пожалован орден Св. Станислава 3-ей степени и пожизненная пенсия «за труды и заслуги по усовершенствованию древнерусских инструментов». Император Николай II Александрович, во время одного из концертов оркестра собственноручно подаривший Андрееву золотой портсигар, усыпанный бриллиантами, в марте 1914 присвоил Великорусскому оркестру звание «Императорский Великорусский оркестр», а Андрееву — звание «Солист Его Императорского Величества».

По своим политическим взглядам Андреев являлся русским националистом. Одним из первых он стал членом Русского Собрания, но позже отошел от него, став членом Всероссийского Национального Клуба. Как вспоминал один из современников музыканта (писатель Л. Ленч) «Андреев был влюблен в Россию, в русский народ, в русское искусство. <.> Но Андреев не был квасным патриотом и надутым поклонником стиля „рюс“. Его „русский дух“ был органичным и естественным выражением его влюбленности в Россию». Скончался В.В.Андреев в 1918 г.

Русская линия