| Православие и Мир | Игумен Арсений (Соколов) | 26.03.2012 |

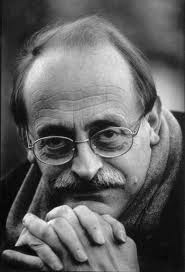

Антонио Табукки, итальянский писатель и литературовед-португалистКогда-то, лет десять назад, я спросил своего учителя итальянского, кого из ныне здравствующих итальянских писателей он посоветовал бы мне почитать. Ведь итальянская литература не ограничена одним лишь Эко. Учитель предложил познакомиться с творчеством Антонио Табукки.

Антонио Табукки, итальянский писатель и литературовед-португалистКогда-то, лет десять назад, я спросил своего учителя итальянского, кого из ныне здравствующих итальянских писателей он посоветовал бы мне почитать. Ведь итальянская литература не ограничена одним лишь Эко. Учитель предложил познакомиться с творчеством Антонио Табукки.

В первой попавшейся книжной лавке я купил свежую, тогда только вышедшую из печати книгу этого писателя. Книга называлась «Si sta facendo sempre pi? tardi» («Становится все позднее»). Роман в письмах.

Табукки написал немало очерков, эссе и романов, некоторые из его произведений экранизированы. Все его литературное творчество — об одном: о поиске человеком самого себя.

Он очень любил Португалию, страну в которой часто и подолгу жил, в которой у него остались жена и двое детей.

У меня была возможность познакомиться с писателем лично: он часто бывал в итальянском культурном центре в Лиссабоне. Но теперь, увы, это уже невозможно. Осталось лишь знакомство через книги.

Странный образ жизни

(глава из книги Antonio Tabucchi «Si sta facendo sempre pi? tardi». Milano, 2002)

Любовь моя,

странен образ жизни, когда, просыпаясь однажды в ночной тьме, вдруг слышишь пение петуха и кажется, что находишься на ферме, где прошло детство. Распахнутыми глазами глядишь в темноту, ожидаешь начала дня — и вот, твое детство здесь, у твоей постели, можешь почти что взять его за руку, ну да, возьми за руку твое детство, давай, смелее, даже если прошло так много времени, даже если кажется, что жизнь его похоронила, оно здесь, в нескольких сантиметрах, ты обладаешь своим детством, ну, возьми же его за руку, смелее. Протяни руку во тьму и почувствуй его, свое детство. Оно имеет образ девочки, одной девочки, с которой ты проводишь детство, дав ей твою руку. Ах, но это вовсе не детство, которое ты провел в Барселоне, в богатом доме, полном старинной мебелью и картинами предков-националистов — людей в любом случае зажиточных — банкиров, людей денежных, с этакими мужественными усами, которые необходимо, конечно, иметь для того, чтобы быть приличным гражданином, который думает о жене, о семье, о родине, о деньгах и — совсем немного — о любовнице. Немного, потому что любовница появляется уже после всего, как служанка. Нет, ты не то детство, уходи прочь ради того, единственно подлинного. Ты — мое детство из книги актов гражданского состояния. Знаешь, жизнь — не книга актов гражданского состояния, она всегда в другом месте. Подлинное детство — то, которое выбираешь, будучи взрослым или старым.

Итак, возьми за руку твое ложное истиннейшее детство, оно — девочка на двух деревянных каблучках, бегущая вприпрыжку по песку. Перед тобой — безграничность голубого моря, лето, девочка, которая подпрыгивает и говорит: «Смотри, как делают буратино, — и продолжает, — gironfl?, gironfl?!», — потому что мы играем. «Хочешь поиграть со мной, Энрике? Давай покружимся вдвоем». «О, — говорит ей Энрике, обгоревший на солнце, с размазанным по розовым щекам кремом, — может быть ты из квартала Colon?» Глупый, глупый Энрике, мир — это не только Колумб, открывший Новый Свет, мир — это мир, в нем есть квартал Colon, но есть также и площадь Ciro Menotti, бульвар Jourdan, есть Clot Fair. Но прежде всего, посмотри, маленький глупый Энрике, в мире есть эта granja, красивая и старинная ферма-дом, или гостиница, или назови, как хочешь.

Наши родители пошли в клуб пить чай и играть в канасту, они проведут весь вечер в этом дурацком сарае, может быть наши отцы будут играть также в бильярд, игру, которая имитирует жизнь, потому как в ней полно углов, прямых, тупых и острых, которые очерчивают бильярдные шары. «Но мы с тобой будем кружиться по кругу, в хороводе, который смеется над углами, правда, маленький Энрике?» «Да-да, правда», — шепчешь в темноте твоей подружке детства, которую хочешь видеть также твоим компаньоном по банку, твоей подругой в постели, твоей подругой навсегда, кем она, возможно, никогда не будет.

Но сейчас это не важно маленькому Энрике, сейчас он счастлив, он дал руку своему настоящему Детству, с которым они вместе кружатся в хороводе на полукруге, облицованном порфиром, похожем на половинку апельсина, находящемся на длиннющей набережной, слегка над ней возвышающемся и слегка выдающемся к пляжу, откуда море видно так, как ни с одного другого места. И сегодня нельзя купаться, потому что дует юго-западный ветер, пробуждающий бурю на море и нервозность в теле. Но Энрике и его Детство не нервничают, они кружатся хороводом и поют песенку.

«Na aus? ncia e na dist? ncia., — поет чей-то голос на улице и сразу затем кричит, — laranjas, laranjas!» Надо перейти от детства к категориям настоящего: рассвет заглядывает в окно. Бродячая торговка разучила песню Сезарии Эворы. Африка, которую Португалия завоевала оружием и кораблями, в которую принесла цивилизацию Христа, язык Запада и рабство, сегодня возвращается как возмездие со своим расцвеченным креольским, который выучила продавщица апельсинов в Порто, быть может, даже не зная, что Африка отражается в ней. И она напевает: «Mansinho, lua cheia», и желает подражать произношению Сезарии. Но она не боса, как Сезария, она обута в резиновые полусапожки, помогающие не поскользнуться на тротуаре, таком мокром в этот зимний день на Ribeira do Porto. Поет Африка. Африка, ах, Африка, которой я никогда не видел, Африка-мать, Африка-чрево, Африка, которую моя Европа насиловала веками, Африка безграничная, бедная, больная, но все еще радостная, несмотря на рак, ее охвативший, Африка, говорящая: nha desventura, nha cresceu, как произносится «любовь» на твоем языке, который мы привели к вырождению и которую воспевает простячка в Порто. Cresceu, cresceu, cresceu, nha desventura, Африка, которую продолжают насиловать проклятые бандиты, Африка, где луна огромна и красновата, как об этом можно прочитать в экзотических книгах, в отсутствии и на расстоянии, разделяющей меня с тобой, Африка, где многие продолжают писать рабски на том языке, на котором я пишу свободно, чистюли из чистюль, как если бы le bedonville Луанды, заминированные убийцами, были их Real Academia, их Port Royal. О, Африка кочевника Kapu? ci?ski, чудесного Luandino, о, Африка, проходящая сейчас под окнами этого хостела на Ribeira do Porto через корявое подражание продавщицы апельсинов, Африка, пожалуйста, верни меня домой, в мой дом, которого желаю, если я еще имею дом. Вот, день в разгаре, зимнее солнце бросает лучи на сморщенное покрывало в глубине постели, время вставать, время выходить, время думать, кто ты, в молчании. И время думать, кем ты не являешься.

Моя дорогая, об этом я думал, одеваясь. Зимний свет, идущий от устья реки слепящим блеском, становится мучительным в комнате с картиной, воспроизводящей бедных фатимских пастушков, написанной неизвестным художником. Их лица выражают духовную нищету тех, кто достоин Царства Небесного, как всякий нищий духом согласно одной тревожащей фразе, произнесенной Христом. Ты одеваешься и выходишь, ибо время закончить твое путешествие, цель которого неясна и которую, в ослепительной ясности дневного света ты желаешь выяснить, которой желаешь обладать, которую желаешь иметь твоей. И ты хотел бы, чтобы это прояснение сопровождалось концертом до-мажор для фортепьяно с оркестром Моцарта, потому что ты чувствуешь музыку. И тебе хочется, чтобы это аллегро было быстрым, с каденцией Серкина, в исполнении магических пальцев Марии Жуао Пиреш. Быстрым, поскольку (вперед, Энрике!) после того, как вчера вечером, прежде чем уснуть, ты прочел одну таинственную книгу, найденную случайно в ящике комода, твое путешествие оказалось быстрым аллегро. Книгу, автор которой все о тебе предвидел, весь твой маршрут, весь твой путь, заставил тебя думать, что, быть может, ты преследуешь твое будущее, и в то же время заставил вновь настигнуть смысл того, что ты потерял. Это твое путешествие по вертикали, к беспощадному и неосознанному концу таково, как если бы было горизонтальным: правда! правда! ты подвижен, и время проходит через тебя, и твое будущее ищет тебя, тебя находит, тебя проживает: тебя уже прожило.

Найти в ящике хостела в незнакомом городе книгу, повествующую о твоей жизни, покажется тебе литературным приемом, верно, любовь моя? Могла бы ты сказать мне, чт? ты мне пишешь? Мог бы тебе ответить: кого ты мне пишешь? Точно: кого мне пишешь, и о чем я говорю тебе, наконец? Говорю тебе о том, что произошло, о том, что мое будущее хочет, чтобы я проделал обратный маршрут, и что для этого необходима книга, случайно найденная в ящике какого-то хостела в Порто.

Этот город был для меня незнаком до тех пор, пока вчера вечером, сняв комнату в этом пансионе, с задней его стороны, с желтоватой бумагой на стенах, я безошибочно понял, что прохожу в обратном направлении путь, назначенный мне каким-то неизвестным автором. Mar azul, assim mansinho. Я прочел эту книгу, моя дорогая, и слово о моем маршруте: вертикальный прыжок в голубое море, спокойное, которое поглотило меня в свое голубое спокойствие.

Эта книга навеяла мне воспоминания, как если бы знала их лучше меня, воспоминания о моей молодости, воспоминания о том времени, когда я собирал мак у обочины одной дороги на пшеничном поле, воспоминания о прочитанных книгах, о знакомых людях, наконец о путешествии, совершенном когда-то на один архипелаг, которого, может быть, уже не существует, между грезами и беспамятством, где луна так мила и где на горизонте так ясна каждая гора, и ты еще не вспомнил о тех, кого должен встретить. Потому что это — мое вчера, и я уже перешел оттуда, и эта книга его знала, имела уже описанным время, которое я должен был преодолеть. И говорила: «Помню, как во время путешествия на Азоры я вошел в Peter’s bar в Орте, кафе, посещаемое китобойцами, рядом с навигационным клубом, на улице между тавернами, бывшее местом встреч, информационным агенством и почтой одновременно. Peter’s bar был адресом для ненадежных и рискованных сообщений, которые не имели другого адреса.

На деревянной доске на стене Peter’s bar висели объявления, телеграммы, письма до востребования, которые кто-то приходил спрашивать. На этой доске я нашел таинственную череду заметок, сообщений и слов, которые, казалось, имели между собой тесную связь, как если бы странствовали фантастическим караваном воспоминаний, слов, приносимых от чего-то, но нельзя сказать, от чего".

Эта книга знала все, действительно, даже о моем свободном падении, а полное ничто. Но она не знала, что это не было путешествием вперед, а было путешествием назад. O mar, mar azul, — поет продавщица апельсинов, — piquinino mar. И с этим я вышел на улицу, любовь моя. День и зимнее солнце воспроизводили какое-то далекое лето, и я должен был вспомнить, кого я любил вчера, и я спросил себя, почему это мое путешествие книга, скрытая в ящике моей комнаты, описывает только в одном смысле. И почему мне должна была нравиться фантазия Дона Джованни или Джеймса Стюарта, и почему я позволил, чтобы тебе нравились эти старые глупые духи, и почему тебе должен был нравиться легкомысленный огонь того порочного человека от Лепорелло, и почему я допустил, чтоб этот развратник тебе понравился. И я купил апельсинов и ел их, идя к морю. O mar, mar azul, mar pequinino. Я пересек улочки Рибейры, выбирая случайные дороги, потому как дороги — идеальное место для случайности, которую предлагает жизнь. Смотрел на лодки, медленно спускающиеся по реке.

Наконец, я вышел к заливу, оказался перед пляжем. Море огромно, поистине безразмерно, любовь моя, mar azul, но lua cheia еще не явилась, на горизонте была фиолетовая полоса, переходящая в оранжевый: может быть, собиралась буря. На море виднелись паруса. Я понял, что действительно шел в обратном направлении по тому пути, который таинственная книга наметила для меня. Медленно шагая, я направился назад к городу. Прошел обратно какую-то периферийную улочку, ища rua Ferreira Borges, но, казалось, никто не знает о ней. В одном месте я ощутил, что как бы мой дядя Федерико Майол переходит площадь под начинающимся тонким дождиком. Я нашел почту и отправил телеграмму, которую было необходимо послать твоему Комментатору и твоему Лепорелло: примите мои искренние соболезнования, — написал я им, — я уверен, что вам ее будет очень не хватать. И в тот момент я почувствовал, что мне и вправду пора возвращаться домой. Могу даже оставить свой багаж в хостеле — в этом багаже все равно ничего нет, кроме четырех рубашек и двух читанных-перечитанных книг. Одна — о призраках, которых некий мексиканский писатель повстречал одной сонной ночью, другая — Евангелие оптимиста Иоанна, которое я так любил, и которое так верило в слово. Потому что в начале было слово, и оно было жизнью, и жизнь была светом человеков. И я пошагал пешком к дому, к моему дому. Каталония не так уж и далеко, в глубине, можно идти и пешком. Но ты, моя любовь, будешь ли ты снова? Проделала ли ты, подобно мне, обратный путь, и все ли будет готово, чтоб начать опять, вновь отправиться от начала?

Перевод с итальянского: игумен Арсений (Соколов).

http://www.pravmir.ru/strannyj-obraz-zhizni-pamyati-tabukki/