| Православие и Мир | Н. Гринев | 08.05.2006 |

Церковь на оккупированной территории

О положении Православной Церкви во время оккупации фашистами западных территорий Советского Союза в наши дни редко кто имеет сколько-нибудь отчетливое представление. Известно, что с приходом оккупантов там стали открывать храмы, и в них возобновились Богослужения. Может быть, фашисты покровительствовали Православию? Нисколько. В своей религиозной политике Гитлер и фашистская верхушка преследовали далеко идущие цели, но они были хорошо скрыты. К христианству всех конфессий — и к Православию, и к католичеству, и к протестантизму — фашисты относились с презрением и ненавистью. Они распространяли на него свое отношение к еврейству, свою крайнюю юдофобию, и считали все христианские конфессии отраслями иудаизма, поскольку Спаситель по плоти был иудей. Их целью было создание новой религии, религии «вечного рейха» на основе соединения древних германских языческих верований и оккультной мистики.Поскольку и в Германии, и во всей Европе еще множество людей было привержено к своим национальным христианским традициям, фашисты планировали использовать все конфессии и отделившиеся от них течения, вплоть до любых раскольников и сектантов, в целях создания этой новой религии, используя древний принцип — «разделяй и властвуй».

Они намеревались поставить все христианские церкви под свой контроль, добиться их разделения, расчленения на возможно меньшие, мнимо самостоятельные «автокефалии». Они хотели завербовать, взять негласно на службу наиболее честолюбивых, корыстолюбивых или трусливых церковников, чтобы они исподволь, планомерно проводили идеи новой религии через проповедь и постепенно вводили изменения в церковной жизни вплоть до богослужебных текстов, уставов и т. п. Трансформация всей жизни и деятельности христианской церкви (по сути, их подрыв) в нужном им направлении — вот какая цель была у фашистов, когда их оккупационная администрация позволяла открывать храмы. По мысли гитлеровцев, для завоеванных народов, для тех, кого они считали «унтерменшами» (низшей расой), как, например, всех славян, — для них религиозные свободы должны были стать явлением временным, «переходным». Мнимая лояльность к Церкви, обман населения и духовенства, не подозревавших о далеко идущих целях оккупантов, будто бы противопоставивших религиозную свободу антирелигиозной идеологии Советского государства — вот что представляла собой конфессиональная политика гитлеровцев.

Конечно, эти планы были совершенно утопичны и нереальны. Но реализовывать их фашисты принялись сразу же, не учитывая верность и преданность Церкви ее служителей и их паствы. За проведение религиозной политики на оккупированной территории у гитлеровцев отвечало несколько ведомств — от специального министерства вероисповеданий вплоть до военного командования и гестапо. Между ними часто возникали разногласия и трения, в основном, по поводу средств и методов работы, тактики в конкретных ситуациях. Это успешно использовали православные архиереи, которым пришлось нести тяжкий крест окормления своей паствы в условиях оккупации. О некоторых иерархах, совершивших подвиг верности Церкви-Матери — Русской Православной Церкви и Отечеству, и послуживших им даже до смерти, следует краткий рассказ.

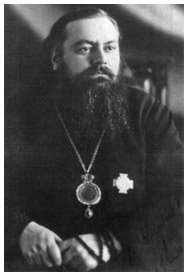

Митрополит Сергий

Митрополит Сергий, экзарх Прибалтики в 1941 — 1944 годах (в миру Дмитрий Николаевич Воскресенский) родился в Москве в семье священника. Окончил семинарию. После революции поступил в Московский университет, из которого был отчислен (с 3-го курса юридического факультета) как сын «служителя культа». В 1925 году принял монашеский постриг в Московском Даниловом монастыре. Был духовным сыном известного архимандрита Георгия (Лаврова), а жительство в монастырской келье разделял с почитаемым впоследствии подвижником и прозорливым старцем Павлом (Троицким).

Митрополит Сергий, экзарх Прибалтики в 1941 — 1944 годах (в миру Дмитрий Николаевич Воскресенский) родился в Москве в семье священника. Окончил семинарию. После революции поступил в Московский университет, из которого был отчислен (с 3-го курса юридического факультета) как сын «служителя культа». В 1925 году принял монашеский постриг в Московском Даниловом монастыре. Был духовным сыном известного архимандрита Георгия (Лаврова), а жительство в монастырской келье разделял с почитаемым впоследствии подвижником и прозорливым старцем Павлом (Троицким).

В 1930 году был назначен настоятелем собора в Орехово-Зуеве и помощником по юридическим вопросам Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) — будущего патриарха Сергия. В 1931 году стал редактором недолгое время выходившего журнала Московской Патриархии. В 1932 году архимандрит Сергий был переведен в Москву настоятелем храма Воскресения Христова в Сокольниках. В этом храме в октябре следующего года состоялась его архиерейская хиротония во епископа Коломенского, викария Московской епархии. Чин хиротонии совершали несколько архиереев, во главе с митрополитом Сергием и священномучеником, митрополитом Ленинградским Серафимом (Чигаговым). Перед началом войны архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский) был управляющим делами Московской Патриархии. В 1940 году был командирован в Западную Украину и Белоруссию, затем в Латвию и в Эстонию, после их присоединения к СССР, для ознакомления с положением там Церкви. 24 февраля 1941 года состоялось назначение митрополита Сергия на Виленскую и Литовскую кафедру и присоединением титула — Экзарх Латвии и Эстонии. С началом войны митрополит Сергий не эвакуировался, а остался в оккупации. Дальнейшая его судьба необычайна и трагична. Человек сильной воли, необычайно гибкого и смелого ума, мужества, и, конечно, крепкой веры, митрополит Сергий героически и жертвенно исполнял свой долг пастыря и главы Экзархата и сделал многое такое, что сейчас кажется свыше человеческих сил. Ему удалось успешно противостоять тактике расчленения церковно-административных единиц, которую преследовали гитлеровцы. Он не только удержал в целостности весь Экзархат, не позволив его разделить на несколько мнимо независимых церквей-епархий, но и смог противостоять местным националистическим тенденциям, которые могли привести к внутрицерковному расколу. Ему удалось отстоять церковное единство не только в пределах территории Экзархата, но и его единство с Московской Патриархией. Митрополиту Сергию даже удалось в 1943 году поставить на Рижскую кафедру нового епископа — Иоанна (Гарклавса), которого он вскоре предусмотрительно включил в число возможных преемников на случай своей смерти. Огромной заслугой митрополита Сергия было его попечение о военнопленных красноармейцах. Фашисты наложили категорический запрет на общение православного духовенства с военнопленными, но на какое-то время митрополит Сергий добился его отмены в пределах возглавляемого им Экзархата.

Митрополит Сергий взял на себя попечение об оккупированной части Псковской, Новгородской и Ленинградской области, где было открыто свыше 200 храмов. В Псков им была направлена группа священников, и деятельность Псковской Духовной Миссии оказалась весьма благотворной. Есть прямые свидетельства того, что работа Миссии на приходах даже служила прикрытием и способствовала партизанскому движению. В Вильнюсе митрополит Сергий открыл Богословские курсы. Мужество, гибкий ум и необычайная смелость митрополита Сергия позволяли ему почти три года отстаивать интересы своей паствы перед оккупационными властями. В Москве он был заочно предан суду, «как перешедший на сторону фашизма». Но в реальности митрополит Сергий служил Церкви и Отечеству. После войны ходили слухи, будто бы он в узком кругу отмечал победы Красной Армии и даже пел знаменитый «Синенький скромный платочек». Это, скорее всего, легенда, но легенда очень характерная, свидетельствующая об его репутации патриота.

Гитлеровцы планировали провести в Риге епископское совещание, с целью добиться от митрополита Сергия и епископов добиться отказа от их канонической связи с Московской Патриархией, но оно было сорвано Экзархом. Митрополит Сергий понимал, что рискует жизнью, и предусмотрительно составил духовное завещание, в котором указал последовательно трех своих преемников на случай смерти — архиепископа Ковенского (Каунасского) Даниила, епископа Рижского Иоанна и епископа Таллиннского Димитрия. В берлинских архивах сохранились документы, свидетельствующие о том, что митрополит Сергий и его деятельность были как бельмо в глазу для оккупационных властей. Среди этих документов есть сведения, собранных гитлеровцами о митрополите Сергии, в них значатся и прослушивание московского радио, и пение популярной в Красной Армии песни. И решали, как с ним разделаться, в Берлине.

29 апреля 1944 года на пустынном участке шоссе Вильнюс — Рига машина Патриаршего Экзарха Прибалтики митрополита Сергия была расстреляна автоматчиками. Митрополит Сергий и его спутники погибли. Убийство главы Экзархата было списано фашистами на местных партизан националистического толка — «зеленых братьев». Управление Экзархатом принял архиепископ Даниил, как первый из трех архиереев, указанных в завещании митрополитом Сергием. Могила убиенного иерарха находится в Риге, на Покровском кладбище.

Что было бы с митрополитом Сергием, если бы он дожил до скорого уже прихода Красной Армии? Скорее всего, он был бы репрессирован по формальному обвинению в сотрудничестве с оккупантами. Но о его верности Родине и ее Церкви свидетельствует такой случай. В 1942 году в Псковскую миссию из Германии прибыл некий архимандрит Гермоген, который был убежден, что «Московская Церковь» — «красная», а потенциальных власовцев надо призывать к «освобождению Родины». Но после общения с митрополитом Сергием этот заблуждающийся, но честный монах принял решение перейти в юрисдикцию Московской Патриархии, к митрополиту Сергию, что и сделал. А о цели своей прежней «миссии» больше не вспоминал. В храмах, возглавляемого митрополитом Сергием Экзархата, во все время оккупации возносились молитвы о Родной Церкви, молились о спасении Отечества и трудились для его спасения. Ныне память о нем хранят православные люди стран Балтии. В истории Отечественной Войны имя митрополита Сергия (Воскресенского) — рядом с героями, отдавшими свою жизнь за Родину, за ее Победу.

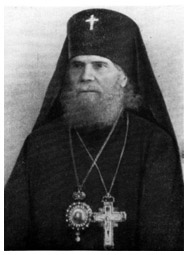

Архиепископ Даниил

Биография архиепископа Даниила (в миру Николай Порфирьевич Юзвьюк) несколько необычна для архиерея. Он родился в 1880 году в семье псаломщика, окончил духовную школу при Свято-Успенском Жировицком монастыре в Западной Белоруссии. Работал преподавателем. В 1914 году в Петрограде поступил на юридические курсы. После революции работал в Харькове, затем в Вильнюсе, где с 1925 года преподавал в Духовной семинарии. В 1939 году стал секретарем митрополита Виленского Елевферея (Богоявленского), затем стал «правой рукой» митрополита Сергия (Вознесенского). Митрополит Сергий был весьма решительным архиереем, В апреле 1942 года он постригает своего секретаря Николая Порфирьевича Юзвьюка в монашество с именем Даниил, в том же году в считанные дни возвышает его в степени священства от иеромонаха до архимандрита и поставляет его во епископа Ковенского, викария Литовской митрополии. Имея верного помощника в лице епископа Даниила, митрополит Сергий проводит в августе 1942 года съезд православных архиереев в Риге, определивший целостность всего Экзархата, его верность Московской Патриархии и, как следствие, верность его мирян своему единому Отечеству. Заслуга епископа Даниила в проведении и съезда епископов и в его благих результатах очень велика. И вся деятельность митрополита Сергия не могла быть столь успешной, если бы рядом с ним не было столь надежного соратника. Не случайно Епископ Даниил был указан первым в духовном завещании Экзарха и стал преемником митрополита Сергия после его мученической кончины. В сане архиепископа Ковенского он был временно управляющим Литовской митрополии и временно исполняющим обязанности Экзарха Прибалтики. Архиепископ Даниил сделал все, чтобы сохранить дело митрополита Сергия. Обстоятельства сложились так, что он должен был оставить временно кафедру. Обстановка в конце войны быстро менялась. Архиепископу Даниилу не удалось вернуться на кафедру, поскольку изменилась линия фронта. В мае 1945 года он был в лагере для перемещенных лиц в Чехословакии. В октябре 1945 года восстановил общение с Московской Патриархией и в декабре 1945 года получил назначение на Пинскую кафедру. Но в 1949 году, когда началась новая волна репрессий, архиепископ Даниил был арестован, осужден и отбывал заключение до 1955 года. По его освобождении Церкви не удалось вернуть престарелого уже архиерея на какую-либо кафедру. В 1956 году архиепископ Даниил был определен на покой, по требованию атеистической власти, в удаленный, окраинный город Измаил. Все, чего удалось добиться для него, это право служения в городском соборе. Затем архиепископ Даниил пребывал недолгое время в родном ему Жировицком монастыре и, наконец, в Свято-Михайловском монастыре в селе Александровка под Одессой. Архиепископ Даниил вскоре утратил зрение. Предположительно, это следствие условий заключения. В 1964 году он был награжден правом ношения креста на клобуке. Это все, чем в то время, при господстве государственного атеизма, Церковь могла наградить архипастыря-исповедника, о подвиге которого она всегда помнила. Архиепископ Даниил скончался в Александровском Свято-Михайловском монастыре 27 августа 1965 года, в канун праздника Успения Божией Матери.

Биография архиепископа Даниила (в миру Николай Порфирьевич Юзвьюк) несколько необычна для архиерея. Он родился в 1880 году в семье псаломщика, окончил духовную школу при Свято-Успенском Жировицком монастыре в Западной Белоруссии. Работал преподавателем. В 1914 году в Петрограде поступил на юридические курсы. После революции работал в Харькове, затем в Вильнюсе, где с 1925 года преподавал в Духовной семинарии. В 1939 году стал секретарем митрополита Виленского Елевферея (Богоявленского), затем стал «правой рукой» митрополита Сергия (Вознесенского). Митрополит Сергий был весьма решительным архиереем, В апреле 1942 года он постригает своего секретаря Николая Порфирьевича Юзвьюка в монашество с именем Даниил, в том же году в считанные дни возвышает его в степени священства от иеромонаха до архимандрита и поставляет его во епископа Ковенского, викария Литовской митрополии. Имея верного помощника в лице епископа Даниила, митрополит Сергий проводит в августе 1942 года съезд православных архиереев в Риге, определивший целостность всего Экзархата, его верность Московской Патриархии и, как следствие, верность его мирян своему единому Отечеству. Заслуга епископа Даниила в проведении и съезда епископов и в его благих результатах очень велика. И вся деятельность митрополита Сергия не могла быть столь успешной, если бы рядом с ним не было столь надежного соратника. Не случайно Епископ Даниил был указан первым в духовном завещании Экзарха и стал преемником митрополита Сергия после его мученической кончины. В сане архиепископа Ковенского он был временно управляющим Литовской митрополии и временно исполняющим обязанности Экзарха Прибалтики. Архиепископ Даниил сделал все, чтобы сохранить дело митрополита Сергия. Обстоятельства сложились так, что он должен был оставить временно кафедру. Обстановка в конце войны быстро менялась. Архиепископу Даниилу не удалось вернуться на кафедру, поскольку изменилась линия фронта. В мае 1945 года он был в лагере для перемещенных лиц в Чехословакии. В октябре 1945 года восстановил общение с Московской Патриархией и в декабре 1945 года получил назначение на Пинскую кафедру. Но в 1949 году, когда началась новая волна репрессий, архиепископ Даниил был арестован, осужден и отбывал заключение до 1955 года. По его освобождении Церкви не удалось вернуть престарелого уже архиерея на какую-либо кафедру. В 1956 году архиепископ Даниил был определен на покой, по требованию атеистической власти, в удаленный, окраинный город Измаил. Все, чего удалось добиться для него, это право служения в городском соборе. Затем архиепископ Даниил пребывал недолгое время в родном ему Жировицком монастыре и, наконец, в Свято-Михайловском монастыре в селе Александровка под Одессой. Архиепископ Даниил вскоре утратил зрение. Предположительно, это следствие условий заключения. В 1964 году он был награжден правом ношения креста на клобуке. Это все, чем в то время, при господстве государственного атеизма, Церковь могла наградить архипастыря-исповедника, о подвиге которого она всегда помнила. Архиепископ Даниил скончался в Александровском Свято-Михайловском монастыре 27 августа 1965 года, в канун праздника Успения Божией Матери.

Память об архиепископе Данииле (Юзвьюке), сотруднике и помощнике митрополита Сергия (Воскресенского), стоявшем за верность Матери-Церкви и Отечеству в условиях оккупации будет свята для всех верных чад Русской Православной Церкви.

Митрополит Алексий

Непростая биография другого Экзарха военного времени — Патриаршего экзарха Украины в 1941 — 1943 гг. митрополита Алексия. В ней, словно в зеркале, отразились сложности жизни Православия в Западной Украине. Будущий экзарх (в миру Александр Якубович или Яковлевич Громадский) родился в 1882 году в бедной семье псаломщика церкви в селе Докудово на Подляшье Холмской епархии. Окончил семинарию в Киеве и Киевскую духовную академию. С 1908 г. был священником собора в городе Холме, законоучителем Холмской мужской гимназии, наблюдателем (ныне эту должность назвали бы «куратор») духовных учебных заведений Холмской епархии. В 1916 г. Протоиерей Александр Громадский покинул Холм, служил в храмах Бессарабии (ныне Молдова), а в 1918 году стал ректором духовной семинарии в г. Кременце. В 1921 году он овдовел, принял монашеский постриг с именем Алексий, а вскоре в апреле 1922 года был поставлен в епископа Луцкого, викария Волынской епархии.

Непростая биография другого Экзарха военного времени — Патриаршего экзарха Украины в 1941 — 1943 гг. митрополита Алексия. В ней, словно в зеркале, отразились сложности жизни Православия в Западной Украине. Будущий экзарх (в миру Александр Якубович или Яковлевич Громадский) родился в 1882 году в бедной семье псаломщика церкви в селе Докудово на Подляшье Холмской епархии. Окончил семинарию в Киеве и Киевскую духовную академию. С 1908 г. был священником собора в городе Холме, законоучителем Холмской мужской гимназии, наблюдателем (ныне эту должность назвали бы «куратор») духовных учебных заведений Холмской епархии. В 1916 г. Протоиерей Александр Громадский покинул Холм, служил в храмах Бессарабии (ныне Молдова), а в 1918 году стал ректором духовной семинарии в г. Кременце. В 1921 году он овдовел, принял монашеский постриг с именем Алексий, а вскоре в апреле 1922 года был поставлен в епископа Луцкого, викария Волынской епархии.

В октябре 1922 года епископ Алексий участвовал в Варшаве в печальном известном соборе архиереев епархий, находившихся на территории новообразованной тогда Польши. Тогда митрополит Варшавский Георгий (Ярошевский), увлеченный честолюбивым стремлением стать главой независимой церкви, пошел на поводу у светской власти и провозгласил самочинную автокефалию Польской церкви, не обращаясь к своему законному главе, патриарху Московскому святителю Тихону. Чтобы придать видимость законности митрополит Георгий под давлением гражданской власти пригласил Вселенского (Константинопольского) патриарха Мелетия (Метаксакиса), который в феврале 1923 года не имея на то канонического (законного) основания «даровал» автокефалию Польской Церкви. Ряд других Поместных Церквей (Антиохийская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская) не признал это «деяние». Еще в 1927 году митрополит Дионисий (Валединский), преемник Георгия (Ярошевского) путешествовал к главам этих Церквей, пытаясь добиться их признания.

К сожалению, епископ Луцкий Алексий примкнул к епископам-автокефалистам, стал членом автокефального Синода, заместителем председателя Митрополичьего совета, а в 1927 году сопровождал митрополита Дионисия в его путешествии. В автокефальной церкви он стал епископом, затем архиепископом Гродненским, а в 1934 году — архиепископом Волынским. На Западной Украине проводилась так называемая «украинизация» Церкви. Проводились националистические тенденции, разъединяющие историческое единство общерусского Православия, даже в Богослужении совершалась замена церковно-славянского языка на украинский. Архиепископ Алексий активно «проводил в жизнь» эту украинизацию. В 1939 году, когда Польша была разделена между Германией и СССР, Западная Украина была занята Красной Армией. Архиепископ Алексий был в августе 1939 года арестован, но вскоре освобожден, а в 1940 году, после общения с обладавшим даром убеждения митрополитом Киевским Николаем (Ярушевичем) перешел в юрисдикцию Московской Патриархии, оставшись на той же Волынской и Кременецкой кафедре. Вскоре началась война, оккупация Украины, и к этому времени относится лучшая часть биографии этого иерарха.

Оккупационный фашистский режим решил в своей религиозной политике на Украине опереться на польского автокефалиста митрополита Дионисия (Валединского), поддержать для начала его церковь, а затем «нарезать» ее на части — «автокефалии» украинская (создана в 1942 году), белорусская. А их в свою очередь разделять по «местным признакам» и т. д. Архиепископ Алексий не признал притязаний митрополита Дионисия и принял ряд действенных мер к установлению канонических норм церковной жизни на Украине. 18 августа 1941 года он, как старший по хиротонии архиерей, собрал и провел в Почаевской Лавре епископское совещание, на котором был определен статус автономной Украинской Церкви в канонической зависимости от Московского Патриархата. 25 ноября 1941 года это решение было исправлено. Для Православной Церкви на Украине был принят статус Экзархата Московской Патриархии, т. е. восстановлена ситуация на предоккупационное время. Экзархом был избран Алексий (Громадский), вскоре возведенный в сан митрополита Волынского и Житомирского, как сан, приличествующий положению Экзарха. При этом никакого «перевода» на Киевскую кафедру не было произведено, поскольку епископы признали это перемещение прерогативой главы всей Русской Православной Церкви. Огромной заслугой митрополита Алексия было объединение верных своему каноническому долгу епископов, а с ними и их духовенства и мирян. Соблюдение верности Матери-Русской Православной Церкви возглавляемым митрополитом Алексием Экзархатом было и соблюдением верности Отечеству, духовным и нравственным противостоянием оккупантам. В конце жизни митрополита Алексия был сложный момент, когда вся его благотворная деятельность оказалась под угрозой. Он подписал предварительное соглашение об объединении с Украинской автокефальной церковью, созданной в 1942 году — ее возглавляли архиереи Александр (Иноземцев) и Поликарп (Сикорский). Митрополит Алексий внял их доводам и обещаниям, что при этом объединении каждая сторона останется автономной, что обе стороны смогут помогать друг другу в сложных условиях военного времени. Но архиереи, на которых опирался митрополит Алексий, и которые его поддерживали, убедили его, что соглашение обернется обманом, храмы экзархата будут захватываться автокефалистами, начнется смута, которая на руку гитлеровцам. Митрополит Алексий аннулировал соглашение и окончательно порвал все контакты с автокефалистами. Он еще не знал, что этим подписывает себе смертный приговор. 8 мая 1943 года во время поездки по епархии на дороге из Кременца в Луцк в лесу близ с. Смыга митрополит Алексий был убит украинскими националистами. Вероятно, оккупационные власти хотели, чтобы убийство первоиерарха Украины выглядело как внутренняя украинская «разборка». Но объективно убийство митрополита Алексия было расплатой за подрыв религиозной политики Третьего рейха. Деятельность Экзарха и мученическая кончина митрополита Алексия покрывают его прошлые грехи участия в расколе польских «автокефалистов».

Конечно, митрополит Алексий (Громадский) не был такой мощной личностью, как митрополит Сергий (Вознесенский), но их роднят общность совершения подвига верности Церкви и Отечеству в условиях оккупации и общая участь. Даже форма убийства обоих Экзархов общая. И память митрополита Алексия (Громадского), пострадавшего за служение Православной Церкви и нашему единому Отечеству в годы Великой Отечественной войны, будет сохранена во все будущие времена.

Архиепископ Вениамин

Архиепископ Вениамин (в миру Сергей Васильевич Новицкий) родился в 1900 году в семье протоиерея в селе Кривичи Минской губернии. Окончил духовную семинарию в Вильнюсе и богословский факультет Варшавского университета в 1928 году. Был сельским учителем, псаломщиком. В 1928 году принял монашеский постриг в Свято-Успенской Почаевской Лавре. С 1934 года был настоятелем храмов в г. Острог, затем во Львове, благочинным приходов в Галиции. С 1937 г. — архимандрит, магистр богословия за работу по каноническому праву. В Почаевской Лавре организовал миссионерские курсы по просвещению униатов. Преподавал в Лаврской монашеской школе. Был большим знатоком и любителем церковного пения и организовал хоры во всех храмах, где настоятельствовал и в Почаевской Лавре. За несколько дней до начала войны, 15 июня 1941 года был хиротонисан в Луцкском кафедральном соборе во епископа Пинского и Полесского, викария Волынской епархии. Хиротонию возглавлял митрополит Киевский Николай (Ярушевич), экзарх Украины. Местопребыванием епископ Вениамин избрал Почаевскую Лавру, где 18 августа и 25 ноября 1941 года при его деятельном участии проходили епископские совещания, определившие верность православной Украины единой Русской Православной Церкви в условиях оккупации. В августе 1942 года епископ Вениамин был назначен на Полтавскую кафедру. В сентябре 1943 года вернулся в Почаевскую Лавру.

Архиепископ Вениамин (в миру Сергей Васильевич Новицкий) родился в 1900 году в семье протоиерея в селе Кривичи Минской губернии. Окончил духовную семинарию в Вильнюсе и богословский факультет Варшавского университета в 1928 году. Был сельским учителем, псаломщиком. В 1928 году принял монашеский постриг в Свято-Успенской Почаевской Лавре. С 1934 года был настоятелем храмов в г. Острог, затем во Львове, благочинным приходов в Галиции. С 1937 г. — архимандрит, магистр богословия за работу по каноническому праву. В Почаевской Лавре организовал миссионерские курсы по просвещению униатов. Преподавал в Лаврской монашеской школе. Был большим знатоком и любителем церковного пения и организовал хоры во всех храмах, где настоятельствовал и в Почаевской Лавре. За несколько дней до начала войны, 15 июня 1941 года был хиротонисан в Луцкском кафедральном соборе во епископа Пинского и Полесского, викария Волынской епархии. Хиротонию возглавлял митрополит Киевский Николай (Ярушевич), экзарх Украины. Местопребыванием епископ Вениамин избрал Почаевскую Лавру, где 18 августа и 25 ноября 1941 года при его деятельном участии проходили епископские совещания, определившие верность православной Украины единой Русской Православной Церкви в условиях оккупации. В августе 1942 года епископ Вениамин был назначен на Полтавскую кафедру. В сентябре 1943 года вернулся в Почаевскую Лавру.

Вся деятельность епископа Вениамина (Новицкого) в оккупации была направлена на сохранение норм церковной жизни и на сохранение церковного единства с Московской Патриархией, а это являлось в условиях оккупации и соблюдением верности единому Отечеству. Заслугой епископа Вениамина надо признать и его веское убедительное слово и противодействие тому предварительному соглашению, которое было навязано митрополиту Алексию (Громадскому) украинскими автокефалистами. Авторитет епископа Вениамина в значительной степени повлиял на сохранение подлинной независимости Церкви на Украине от всевозможных попыток ее раскола.

Но во время войны служение епископа Вениамина не было по достоинству оценено. В 1944 году он был вызван из Почаева в Киев и здесь арестован по обвинению в сотрудничестве с оккупантами. Епископ Вениамин был неправедно осужден, приговорен к десяти годам заключения, которое отбывал в тяжких условиях на Колыме. Но по освобождении в 1956 году он был сразу же возведен в сан архиепископа и назначен на Омскую кафедру. Власти не позволяли заслуженному архиерею вернуться в родные края, где его помнили и почитали, как исповедника. Разрешалось только назначать его на отдаленные восточные кафедры. В 1958 году он был переведен на Иркутскую кафедру, кроме того, во временное управление архиепископу Вениамину поручалась и еще и огромная территория Хабаровской и Владивостокской епархии. Здесь во время поездки по епархии владыка Вениамин попал под сильное облучение, в результате которого он сильно пострадал. У него выпали все волосы, искривилась шея, но он, к удивлению врачей, не только остался жив, но и продолжил свой подвиг архипастырского служения.

15 лет пребывал архиепископ Вениамин на Иркутской кафедре. Церковь, как могла в те годы господствующего государственного атеизма, отмечала великие заслуги архипастыря-страдальца. Крест для ношения на клобуке, орден Св. Владимира I степени — вот те награды, которые свидетельствуют, что архиепископ Вениамин не был забыт, о нем помнили и его великий подвиг Церковь высоко ценила. Лишь в 1973 году удалось перевести уже престарелого владыку с Дальнего Востока в центральную Россию, на Чебоксарскую кафедру. Посрамляя все прогнозы врачей, архиепископ Вениамин не умер вскоре. Несмотря на подорванное здоровье, он не прервал свой архипастырский труд, не уходил на покой, продолжал служение до самой своей кончины 14 октября 1976 года (на Праздник Покрова Божией Матери). Его отпевал архиепископ Куйбышевский Иоанн (Снычев), будущий митрополит Петербургский. Погребен архиепископ Вениамин (Новицкий) в Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары. Имя архиепископа Вениамина (Новицкого) должно светится в нашей благодарной памяти среди имен тех иерархов, кто отстоял независимость нашей Церкви в условиях оккупации, кто укреплял свою паству в верности Матери-Церкви и Отечеству.

«У Бога все живы: Воспоминания о Даниловском старце архимандрите Георгии (Лаврове)».

М. Даниловский благовестник. 1996.

Голиков А. свящ., Фомин С. «Кровью убеленные. Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалтики (1940−1955). Мартиролог православных священнослужителей Латвии, репрессированных в 1940—1952 гг.»

М. 1999.

Православная энциклопедия. Т.1. 2000.

«Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917−1943». М. 1994.

Шкаровский М. В.

«Нацистская Германия и Православная Церковь». М. 2002

Шкаровский М. В.

«Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935 — 1945 годов.» М. 2003

http://www.pravmir.ru/article_1047.html