| Православие.Ru | Александр Огородников | 10.06.2019 |

Часть 1: «У меня была идеальная советская биография»

Часть 2: «Отец Иоанн принимал меня так, что я плакал как ребёнок»

Часть 3: «На допросе в КГБ я ощутимо понял: СССР идёт к концу»

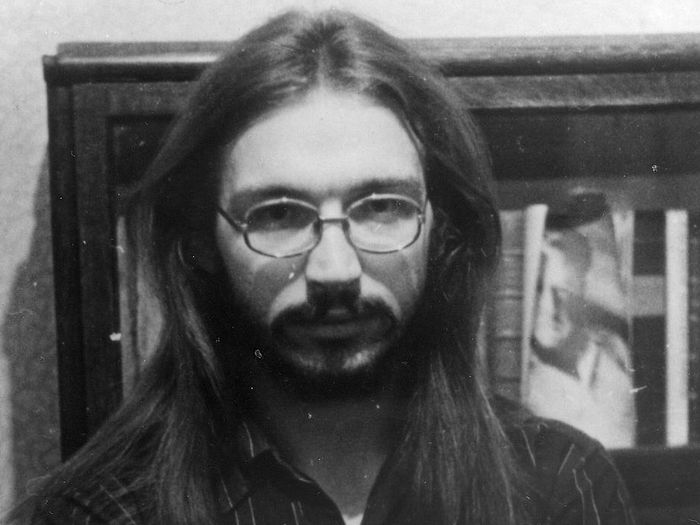

Александр Иоильевич Огородников (род. 1950) — богослов, политик, диссидент, правозащитник, директор приюта «Остров надежды», брат иеромонаха Рафаила (Огородникова), которому в бестселлере архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые» посвящено несколько глав.

Нашим оружием было слово, а уже потом — кулаки

Александр Иоильевич Огородников

— Александр, в течение последних нескольких лет я ищу встреч с людьми, которые могли бы нам напомнить, если можно так выразиться, «нашу первую любовь»: нашу первую радость от того, что Церковь в СССР получила свободу.

Нахожу собеседников, которые могли бы вспомнить 1990-е, 80-е и более ранние годы, чтобы поговорить о той Церкви, которая, конечно же, онтологически всегда свободна, но в 1988-м году, наверное, произошло настоящее чудо: для Русской Церкви в Советском Союзе сжимавшие её границы раздвинулись, рамки раскрылись, ограничения были сняты… И всегда очень радостно повспоминать о тех годах, когда дух торжествовал и «жизнь жительствовала», а ведь это все было именно так, не правда ли?

— Да, это так. Но, знаете, к сожалению, сейчас об этом как-то забывают или очень мало говорят. Поэтому даже сам факт приглашения на интервью для меня знаменателен.

Дело в том, что мое поколение — мы были, скажем так, первыми, кто не просто «обратился к вере в сознательном возрасте». У меня, например, была идеальная советская биография: пионер, командир отряда, комсомолец, работа в горкоме комсомола. А потом я создал БКД (боевую комсомольскую дружину).

— А что это такое, расскажите.

— Я родился в Чистополе, это был самый настоящий бандитский город, и мы там наводили порядок. Причём мы как бы презирали милицию, действовали автономно от неё, но это стоило нам двух жизней — двух наших товарищей убили, — а уже в 1968-м году стали появляться о нас такие статьи, как «Вахта мужества» в «Комсомольской правде». Представляете, тираж 18 миллионов, и на первой странице — заметка о небольшом городке, где мы фактически стали в каком-то смысле определять атмосферу! Особенно среди молодежи!..

— А что, советская власть «не дошла» до Чистополя? И не могла своими средствами навести там порядок?

— Разумеется, она там была. Более того, мой дед в 1918-м году погиб в Чистополе за идеалы революции. Его арестовали чешские солдаты, которые брали Казань, продержали на барже в заключении. Бабушка метнулась, конечно, в Казань, и белый генерал тут же дал ей отношение с тем, чтобы его отпустили, но пока она металась по берегам Камы и Волги в поисках этой «баржи смерти», его уже подняли из трюма на палубу, взяли на штыки и бросили в воду. Он выжил и поплыл, и тогда его добили из пулемета «максим».

— Это так называемые «белочехи»?

— Да, чехи, которые были основной ударной силой правительства, созданного в Самаре из делегатов Всероссийской Думы, разогнанной большевиками.

Вот в этом городе мы и создали БКД.

Хочу отметить, мы ни одного человека не посадили в тюрьму! В основном нашим аргументом была подчеркнутая вежливость, но если нам хамили, то в ответ получали жесткий зубодробительный удар! И это было тем более удивительным, что все мы были образованными мальчиками, отличниками. От нас просто не ожидали такого: что мы не просто примем вызов от шпаны, но и победим её! Повторюсь, мы все были из хороших семей…

— А кто были эти бандиты, обыкновенная шпана?

— Да, шпана, в основном. Кроме того, было много народу из деревень, которые просто не могли себя ассимилировать в городе, тем более что они ощущали себя здесь чуждыми, испытывали какой-то социальный гнет и не понимали, откуда он. Это и рождало в них протест…

А у меня между тем открывалась стремительная комсомольская карьера, потому что у нас стали строить (и объявили Набережные Челны «Всесоюзной социалистической стройкой») знаменитый завод КАМАЗ. Мне от горкома комсомола предложили ехать в Челны и создавать боевые комсомольские дружины уже там. Учитывая, что это была Всесоюзная стройка, что вся страна там собиралась, конечно же, молодежи было очень много. Я от этого предложения отказался. И, может быть, правильно сделал: я хорошо понимал, что оттуда — уже прямая карьера в ЦК и выше. Но я всегда чурался таких карьер, даже будучи в горкоме комсомола, я не входил в подобные структуры.

— «Боевая дружина» — то есть у вас и оружие было?

— Нет, нет, оружия не было! Нашим оружием было слово, а уже потом — кулаки. И братская солидарность. Когда появлялся кто-то из блатных, его подводили ко мне и просто говорили: «Здесь территория БКД, пользуйся и наслаждайся своей свободой, но если ты нарушишь наш порядок, мир и безопасность, то ты столкнешься с зубодробительной мощью наших кулаков!» Все.

— То есть никакого «идеологического» спора не было?

— Идеологического спора не было, но шпана нас принимала. Впоследствии я даже получал благодарности: на том основании, что парни многие объективно шли в тюрьму, но мы их останавливали! И наша профилактика заключалась в том, что они становились другими, в итоге избирали иной образ жизни: становились примерными семьянинами и прочее. И были благодарны за это, потому что иначе они объективно попали бы в тюрьму. В принципе, я бы вполне мог многих посадить в тюрьму, но мы этого ни в коем случае не делали: просто разбирались между собой…

— А что касается советской идеологии, как вы к ней относились? Вы же были идейным комсомольцем, командиром…

— Да, я был убежденным комсомольцем. Конечно, я видел массу проблем, и вопросы к советской идеологии тоже возникали, но спасало то, что я жил в глухой провинции. И был уверен, что общая советская идея — прекрасна, но здесь, в провинции, она просто искажается нашей рутиной, нашим обывательским отношением к жизни и пр.

— Но, как могли, вы её пытались восполнять?

— Да, мы восполняли, именно. И самое интересное в том, что хотя все это было уже 50 лет назад, я продолжаю получать в Интернете письма, в которых меня спрашивают: «Не вы ли тот Огородников, который в 1960-е годы в Чистополе делал то-то и то-то?..» И я поражаюсь тому, что меня ещё помнят…

Кстати, там же эту школу вместе со мной проходил мой младший брат — будущий иеромонах Рафаил (который впоследствии погибнет). Он тоже был одним из лидеров БКД.

Я ощущал какую-то «благодать в нощи»

— Расскажите, пожалуйста, о вашем пути к вере. В Чистополе ничего не было известно о Церкви?

— В Чистополе была открыта лишь одна кладбищенская церковь. Но вот в чем дело: в 1960-е годы, когда я там жил, я, честно говоря, удивлялся той атеистической пропаганде, которая лилась с экранов телевизоров, наполняла массу статей в газетах и журналах. Кроме того, выходило ещё множество специальной атеистической литературы (а я уже тогда следил за прессой, за публикациями). И вот, меня просто по-человечески удивляла эта кампания: я был твердо уверен, что мы строим коммунизм, осваиваем космос, — и так вроде абсолютно понятно, что в космос Церковь мы с собой не возьмем!..

— Тогда на кого, по-вашему, была направлена и кому адресована вся эта пропаганда, если, по сути, в стране жили уже вполне определившиеся с идеологией советские люди?

— Вот именно, меня это тоже удивляло! Зачем она вообще нужна?! Понятно, что наш прогресс идёт вперед, в коммунизм мы Церковь не возьмем… Тем более что и Церковь-то представлялась мне фактически каким-то гетто для старушек. В храме были только старушки, молодого человека там невозможно было встретить, это было совершенно исключено!

Так что, конечно, о Церкви мы что-то знали, а когда праздновались большие церковные праздники (такие, как Пасха или Рождество), мы охраняли наш кладбищенский храм. Потому что была молодежь, которая рвалась в храм явно похулиганить (ее было видно сразу), а мы обеспечивали полный порядок и охрану.

Но уже тогда, в то время (я, правда, ни с кем эти не этим делился), я ощущал какую-то «благодать в нощи», понимаете?! Я не могу этого объяснить: но мне было очень хорошо рядом с храмом, мне не хотелось уходить от него! И это несмотря на то, что мы были за его стенами, мы просто охраняли доступ в храм.

Поэтому я и считал антирелигиозную пропаганду абсолютно излишней. Для меня было понятно, что эти бабушки, которые сейчас в церкви, постепенно умрут, а с ними так же тихо умрет Церковь, и все! Но я не предполагал тогда, что воспроизводство этих «бабушек» бесконечно, что в этом смысле эти бабушки — вечные! Я тогда этого просто не знал, потому что я «смотрел в будущее», которое, как мне тогда казалось, «покоряется нам».

На этом судилище я впервые произнёс антисоветскую речь

Александр Огородников

Серьёзная «сшибка с марксизмом» произошла у меня из-за трудов Ленина. Я читал тогда много трудов Ленина, тем более что повсюду была только лишь марксистская литература. Библиотека у нас была скудная, но все тома Ленина там присутствовали! И уже в то время меня удивил некий примитивизм, откровенная жесткость его высказываний. Я не видел в его работах интеллектуальной силы, простора мысли, потому что в основном это была просто некая ругательная среда. Было очень много ругани: против меньшевиков, эсеров, против всяких «врагов» и т. д.

Позже уже я столкнулся с его определением материи, которое меня просто возмутило, и я уже тогда (правда, напрямую я об этом никому не говорил) стал ставить под сомнение «великий гений Ленина».

И когда я уже впоследствии поступал в МГУ, на философский факультет, в спорах с абитуриентами у нас возник некий кружок, в котором абитуриенты обсуждали какие-то проблемы. Абитуриенты были со всей страны — это же был Московский университет, философский факультет! Я же, приехавший из глухой провинции, тут открыто позволил себе критику ленинской концепции материи! Но, к сожалению, видимо, был слишком уверен в себе, потому что, с одной стороны, это тут же донесли до чьих-то ушей, а с другой стороны, я стал как бы всего лишь жертвой советской национальной политики. Придраться было сложно: фактически по конкурсу я проходил, но меня все равно не пропустили! Объяснили тем, что «существует определенный лимит для каждой национальности». Был выбор у приемной комиссии: взять, например, казаха из степи — или взять меня. И пусть я все экзамены сдавал успешно, но — он же был казах!..

Тогда я ещё подумал: в Татарии русскому сложно поступить, потому что там — «национальные кадры», но в Москве, оказывается, тоже есть «национальные кадры».

В общем, мне тогда дали понять, что лучше мне в Московский университет не поступать, я как бы уже «попал на заметку».

Поэтому на следующий год я сдал документы на «философию» в Уральский университет…

— Подождите, вы ваши сомнения в «правильности линии партии» выразили только в разговоре?

— Конечно, в разговоре…

— И этого было достаточно?

— Да, конечно, разумеется! Разумеется, только в разговоре, конечно!..

— Я подумал, что вы, может быть, написали что-то, какую-то заметку…

— Нет, что вы, что вы!.. Была просто свободная дискуссия, но кто-то уже тогда донес! Тем более что философский факультет — это же был факультет идеологический, понимаете?

А в Уральском университете я стал пробовать реализовывать те идеи, которые используют нормальные человеческие формы.

То есть я добился того, чтобы мы стали на факультете влиятельной группой: нашел несколько человек, которые как бы «определяли тон». В комитете комсомола у нас не было стукачей и карьеристов. И ведь мы были ещё «в начале», как и все студенты: на картошке все мы там близко перезнакомились, стали организовывать вечера, где я, не называя авторов, читал Гумилева, Окуджаву, Галича и т. д.

Но, видимо, кто-то опять донес, потому что первая же стенгазета, которую мы повесили, была сорвана, и к нам явно стали присматриваться: что же это такое непонятное происходит на первом курсе?..

— Гумилев, Галич. Что такого можно было у них прочесть, что было бы запрещено советской пропагандой?

— Во-первых, сами имена уже были «опасные». Я, правда, имен не называл… Но, например, я прочел у Галича стихи о памятнике Сталину. А Гумилев — это же вообще дух свободы, рыцарства… Нет, это была совершенно не советская поэзия! Это не были стихи какого-нибудь Евтушенко «о Братской ГЭС» и т. д., понимаете?

— Все-таки, значит, идеология держалась довольно зыбко, если боялась даже стихов?

— Но боролась довольно жестко! Мы как бы не шли «в строю оттепели 1960-х годов», в струе критики Сталина и «возврата к Ленинским нормам». Может быть, мы и не столь четко формулировали, но уже понимали, что эти «нормы» сами по себе были античеловеческими!

И в институте стали понимать: что-то происходит на первом курсе философского факультета! Тогда они решили провести такое, что называется, «партийное следствие» (нашлись для этого даже «партийные следователи»). И отрядили для этой цели Гену Бурбулиса: в будущем он стал вторым человеком после Ельцина. Уже и в то время он был неким лидером, учился на два курса старше нас. И вот, проведя это «расследование», он вышел на меня, хотя я тогда был только студентом. Простым студентом — ни в комитет, никуда я не входил в то время. И дикая боязнь каких бы то ни было новшеств заставила их действовать! Кстати, незадолго до этого случая из института выкинули небольшую группу ребят, которая делала югославский журнал «Praxis». В общем, произвели такой мощный публичный разбор моего дела и дали понять, что тот, кто выступит в мою защиту, будет тоже исключен из университета!

— А какой курс это был?

— Это был первый курс! Более того, это был октябрь! Мы же только начали учиться: октябрь — начало ноября, мы не успели ещё даже и поучиться! Но люди «бдили», понимаете? И вот, на этом судилище я впервые произнёс антисоветскую речь.

Я знал уже, что меня ждет, никаких иллюзий у меня не было. Хотя речь моя, конечно, не была такой уж жесткой: я просто поставил под сомнение комсомол вообще, формы его работы, сами идеи и т. д.

Одним словом, мне тогда сказали, что я «никогда не найду себе места ни в одном советском коллективе», что я — «не советский человек». И исключили из института с формулировкой: «образ мыслей, несовместимый со званием советского студента». Так вот, абстрактно… Двух ребят, которые имели мужество выступить в мою защиту (говорили, что «он ничего не сделал», «за что разбирается его дело?», «где прецедент хотя бы, причина какая?») тоже потом исключили.

— Но правильно ли я понял: вы только лишь позволили себе усомниться в правильности советского образа мышления? Только и всего?..

— Всего лишь это! Когда я вернулся в Чистополь после исключения, у меня силами КГБ вскоре сделали обыск. Поскольку я привез с собой, как они выразились, «букет самиздата».

Свердловск — это все-таки центр Урала, там много думающих людей, там был и черный рынок литературы. Люди обменивались книгами, любое издание обсуждалось, за книгами охотились, были очереди и т. п. И как раз там я с одним (якобы мне неизвестным, как я его потом описывал органам) человеком обменял на два томика Тацита целую папку самиздата.

Конечно, по нынешним понятиям, это была самая настоящая невинность: письма Раскольникова, ещё там всякие подобные вещи… Тем не менее против меня возбудили дело.

Однако органы столкнулись тут с таким необычным феноменом: ведь я был широко известен в Чистополе именно как командир БКД, как комсомолец-активист…

— То есть случилась некая нестыковка?

— Да, тем более, что я так умно сразу себя повел, что они не смогли доказать факта «распространения» этой литературы. Сам-то я читал, но никому другому читать не давал! То есть, строго говоря, не было состава преступления! Потому что, в принципе, каралось только «распространение литературы, клеветнической и порочащей советскую действительность». А здесь — не могли этого доказать.

— И как они вас наказали?

— Меня отправили в неофициальную ссылку: дважды в неделю вызывали в КГБ, сами сотрудники КГБ приходили отслеживать мои действия, устроили меня на работу к станку (я работал токарем). И сказали так: все, забудь вообще об университете, о высшем образовании и т. д.

А поскольку я уже попал в какие-то «черные списки», я понимал, что если я только подам документы для поступления где-то на философский факультет, то я не пройду!

— И вы оставили мысль о поступлении?

— Нет. Просто я решил поступать во ВГИК. Правда, я был почти уверен, что меня туда не возьмут, но дело было в том, что экзамены во ВГИК приходили в июле, а в других ВУЗах — в августе. Поэтому у меня оставался некоторый люфт по времени для поступления в другой ВУЗ.

Теперь я немного обезопасился: вступил в переписку с одной студенткой, которая получала для меня корреспонденцию в Свердловске, а потом пересылала мне в Чистополь на специальный адрес. Что касается ВГИКа, то я узнал, что просто для допуска к экзаменам необходимо пройти творческий конкурс.

Я подготовил необходимые документы, собрал все, что требовалось, и — странно — меня пригласили сдавать экзамены! Но обязательным условием для поступления оставалось наличие положительной характеристики и рекомендации от горкома комсомола. Уж их-то я получить, конечно, не мог… И я был абсолютно уверен, что, конечно же, во ВГИК я не поступлю. Причём мне же необходимо было ещё уехать из Чистополя незаметно! И мы, помню, провернули тогда целую операцию, итогом которой было то, что, когда меня хватились, меня уже не было в Чистополе!..

Я начал ощущать, что чего-то главного мне не хватает

— Так вы всё-таки сдавали экзамены во ВГИК?

— Я приехал в Москву, прихожу во ВГИК, на меня внимательно смотрит глава комиссии: просматривает мои документы, а конкурс документов-то я не прошёл! Ведь я был просто уверен, что меня до экзаменов не допустят!

И вот эта добрая женщина, председатель экзаменационной комиссии, мне говорит: «Знаете, я вас допускаю до экзаменов, но с условием, что вы в процессе сдачи предоставите положительную характеристику и рекомендацию от горкома комсомола!» Потом уже, спустя какое-то время, когда меня будут изгонять, её за это выгонят с работы, но это будет потом…

— Как проходили экзамены?

— Там было восемь экзаменов: четыре — общеобразовательных (они были последними), а четыре — творческих. К творческим невозможно было подготовиться, потому что там задавались самые неожиданные вопросы. Кроме того, там на тебя просто смотрели: кто ты, что ты из себя представляешь и т. д.

И так получилось, что я начал сдавать экзамены хорошо, даже сам этого не ожидал! И когда дошел до общих экзаменов, то преподавателю, которая сопровождала нас на экзаменах, просто искренне захотелось, чтобы я у них учился. А когда я уже все экзамены сдал, меня пригласил к себе ректор ВГИКа Ждан, с ним вместе сидела целая комиссия. И они стали выяснять, почему у меня нет необходимых рекомендаций. Но я пошел тогда хитрым путем: представил дело таким образом, будто у меня на производстве произошел локальный конфликт с мастером. И они поняли, что я, дескать, такой творческий парень, который не укладывается в обычные рамки, а мастер цеха хочет иметь у себя на производстве обычного работягу-пьянчугу. Отсюда и вытекает вполне понятная неприязнь: чего, мол, этому парню ещё нужно, какое там высшее образование… И отсутствие справок как раз легло в эту схему, придуманную мной, и меня взяли!

— Учиться было сложно?

— Во ВГИКе у меня началась довольно стремительная карьера, причём я даже сам этого не ожидал! Говорят, что во ВГИК очень сложно поступить, но ещё сложнее — быть оттуда выгнанным. Так говорили люди, которые учились там многие годы. И ещё была такая особенность — там было много иностранцев. Дело в том, что ВГИК пользовался большой известностью в мире, даже на Западе существовала большущая ассоциация выпускников ВГИКа. И многие видные западные режиссеры в своё время заканчивали именно ВГИК — школу Эйзенштейна, Дзиги Вертова и многих-многих других, потому что наша школа была на самом деле очень хорошей — в киношном, профессиональном смысле. И большая прослойка иностранных студентов приезжала поэтому к нам в Москву учиться делать кино. Все это как бы создавало особую атмосферу ВГИКа: все понимали, что раз тут учатся иностранцы, то на многое надо смотреть сдержанно. Все это в совокупности создавало атмосферу относительной свободы.

— Некоей демократичности?

Да, да. Тем более, например, что со мной вместе не просто учился, а в одной комнате жил будущий коммунистический лидер Артур Узильдингер, он был сыном генерального секретаря ЦК Компартии Великого герцогства Люксембург, который одновременно был мэром одного из ведущих городов этого маленького герцогства, понимаете?

Но то, что он жил со мной вместе в одной комнате, для него потом плохо кончилось: в итоге он стал не лидером коммунистического движения, а православным монахом на Западе!..

Религиозно-философский семинар. Ленинград. 1977 год. Слева направо: Николай Хованский, Виктор Райш (в настоящее время священник), Александр Щипков, Александр Огородников, Всеволод Корсаков, Сергей Бусов, Николай Епишев (в настоящее время священник), Андрей Бондаренко (в настоящее время священник). На переднем плане Владимир Пореш. Фото: foma.ru

— Как тогда жилось студентам вообще?

— Студентам экономически в то время было довольно свободно жить: я получал повышенную стипендию, плюс ещё именную стипендию. Мой папа, будучи пенсионером, работал и получал ещё и пенсию, он мне присылал деньги, и я тогда много путешествовал. Все было очень дешево: билеты, еда. Я изучал жизнь и знакомился с людьми.

И вот, будучи как бы на пике своей определенной карьеры, я начал очень четко ощущать (причём это откликалось и во многих моих коллегах), что чего-то главного мне не хватает! Что этот социальный успех лишает нас чего-то, чего мы не можем пока просто понять! Что мы как бы «не чувствуем глубины под ногами». А наша «глубина» — очень мелкая!..

— Это только вы ощутили?

— Да нет, многие! И самое, конечно, главное, это был поиск истины. Мы её стали активно искать. Активно искали истину…

C Александром Огородниковым беседовал Николай Бульчук