Святейший Патриарх Кирилл: Русский народ всегда сугубо почитал Пресвятую Богородицу, а потому многие храмы и монастыри названы в Её честь

В праздник Успения Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля

28 августа 2025 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

28 августа 2025 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Звенигородский Арсений; архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Бердянский и Приморский Петр; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, благочинный Центрального церковного округа столицы; протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Московского и всея Руси; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского церковного округа г. Москвы, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов Патриаршего подворья в Зарядье г. Москвы, ризничий Патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля; протоиерей Олег Корытко, руководитель Референтуры Московской Патриархии, заместитель председателя Патриаршей Наградной комиссии; протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ; иерей Василий Лосев, и.о. руководителя секретариата Всемирного русского народного собора, руководитель юридической службы Московской митрополии; благочинные церковных округов и духовенство г. Москвы.

Праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе посетили: народный артист Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре композитор А.Л. Рыбников; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С.А. Гаврилов; депутат Государственной Думы ФС РФ, староста Патриаршего Успенского собора в Кремле Н.Ю. Чаплин; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда; руководитель Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ — комендант Московского Кремля С.Н. Удовенко; заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» М.М. Иванов; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И.С. Харьков.

Богослужебные песнопения исполнил хор «Патриаршие добровольцы» под управлением А.Ю. Голик.

За Литургией молились насельницы женских монастырей Москвы, многочисленные верующие.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иерей Арсений Черникин, клирик храма Живоначальной Троицы в Листах Москвы, заведующий службой переводов Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором обратил внимание на особое покровительство Пресвятой Богородицы над Россией.

«Сегодня мы празднуем особый день, связанный с завершением земной жизни Девы Марии, Матери Господа и Спасителя нашего. Если посмотреть на наш церковный ландшафт, обратить внимание на то, с какими праздниками связывается посвящение кафедральных соборов, больших монастырей, лавр, то легко заметить, что самые главные храмы, соборы, монастыри посвящаются Успению Пресвятой Богородицы, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

И почему же это так? Если понять причину, по которой наши благочестивые предки самые главные места свершения богослужений, центры монашеской жизни, вообще центры народного благочестия связывали с Успением Пресвятой Богородицы, нам может многое открыться. И в первую очередь — это особое значение Пресвятой Девы Марии в деле нашего спасения.

Она родила Сына Божия и уже одним этим прославилась навеки. Но кроме того, что Она стала Матерью по плоти Господа и Спасителя, Она еще прославилась вовеки в роде христианском Своей жизнью, в центре которой было два чувства — смирение и любовь. Любовь к Своему Сыну, и, конечно, любя Сына, Спасителя мира, Она не могла не любить и других, кто прибегал в том числе к Ее помощи".

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви вручил народному артисту РФ, члену Патриаршего совета по культуре композитору А.Л. Рыбникову орден благоверного князя Даниила Московского I степени.

Затем был совершен праздничный молебен Пресвятой Богородице и крестный ход вокруг Успенского собора, в завершение которого Святейший Владыка вновь обратился к верующим: «Еще раз всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, приветствую с особым для нашей Церкви и для града Москвы днем! Мы вспоминаем Пречистую Царицу Небесную, Покровительницу земли Русской, и верим, что покуда сохраняется это покровительство в ответ на нашу веру и молитву, несокрушимым будет и наше Отечество, и сохранится в единстве и силе духовной наша Церковь. Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, пред Лицом Сына Ея и Бога нашего, да хранит Господь землю Русскую! Аминь! С праздником всех вас поздравляю».

Русская линия

Режим Зеленского сделал ещё один шаг к полному запрету Украинской Православной Церкви

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести заявила, что Киевская митрополия УПЦ «аффилирована с Русской Православной Церковью»

27 августа 2025 года Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской Православной Церкви «аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине». Об этом говорится на сайте Госслужбы, передаёт портал Raskolam.net.

27 августа 2025 года Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской Православной Церкви «аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине». Об этом говорится на сайте Госслужбы, передаёт портал Raskolam.net.

В ГЭСС сообщили, что такое решение принято после проведения «исследования», которое якобы выявило признаки связи Киевской митрополии УПЦ с Русской Православной Церковью. Это, по мнению ведомства, является нарушением закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

В связи с этим государственная служба выдала Киевской митрополии УПЦ предписание об устранении нарушений, однако, как отметили авторы, в своём письме Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий заявил об отказе его выполнять.

«Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью 15 статьи 16 Закона либо отзыва предписания в соответствии с частью 17 статьи 16 Закона, ГЭСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», — отмечено на сайте ГЭСС.

Это решение означает, что в ближайшее время режим Зеленского может приступить к полному запрету деятельности приходов Украинской Православной Церкви на Украине. Гонения на украинское Православие продолжаются и с каждым днём только усиливаются.

Русская линия

Памяти Георгиевского кавалера генерала Николая Тимановского

29 августа исполняется 140 лет со дня рождения начальника Марковской пехотной дивизии

29 августа 2025 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося сына Отечества, верой и правдой служившего своей Родине и пытавшегося отстоять её от заразы безбожия и большевизма, генерала Николая Степановича Тимановского. Георгиевский кавалер, начальник Марковской пехотной дивизии родился в 1885 году, в день праздника горячо почитаемой в царской России Федоровской иконы Божией Матери.

29 августа 2025 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося сына Отечества, верой и правдой служившего своей Родине и пытавшегося отстоять её от заразы безбожия и большевизма, генерала Николая Степановича Тимановского. Георгиевский кавалер, начальник Марковской пехотной дивизии родился в 1885 году, в день праздника горячо почитаемой в царской России Федоровской иконы Божией Матери.

Окончив шесть классов 2-й Санкт-Петербургской гимназии, он продолжил образование в Одесском пехотном юнкерском училище, из которого был выпущен по первому разряду. На военной службе Николай Степанович состоял нижним чином с 1 октября 1902 г. Чин прапорщика запаса он получил 24 декабря 1904 г., подпоручика — 21 февраля 1905 г., поручика — 21 февраля 1911 г. Свой первый боевой опыт молодой Тимановский получил во время Русско-японской войны (1904—1905 гг.), в ходе которой получил ранение.

В Русско-японскую войну Н. С. Тимановский был награждён Знаками отличия Военного ордена Святого Георгия. В капитуле орденов за ним записано три креста:

4-й степени № 101 485 был вручён 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, старшему унтер-офицеру 11-й роты Николаю Тимановскому за мужество и храбрость, оказанные им в бою с японцами 13—25 августа 1904 г. под Ляояном;

4-й степени № 122 731, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был пожалован за выказанное отличие, мужество и храбрость за время боёв 12 -16 января 1905 г.;

3-й степени № 20 108, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был дан за мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами в январе 1905 г.

Всего, за Русско-японскую войну Николай Степанович был награждён знаками отличия Военного ордена 3-й и 4 степеней (1904), а также орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (16 апреля 1906 г.).

После окончания Русско-японской войны и выздоровления Николай Степанович сдал офицерский экзамен, после чего, 8 января 1910 г. был переведён подпоручиком в 13-й стрелковый генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полк. Уже в мирное время Тимановский был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (21 января 1907 г.) и орденом Святой Анны 3-й степени (5 марта 1913 г.).

В составе 13-го стрелкового полка, в чине поручика, Тимановский вышел на фронт Великой войны. За Великую войну Николай Степанович был дважды ранен — в бою 27 августа 1914 г. и в сентябре 1915 г.

Н. С. Тимановский был произведён из штабс-капитанов в капитаны со старшинством с 21 июня 1915 г.

За доблесть, проявленную во время Луцкого прорыва, длившегося с мая по сентябрь 1916 г. Тимановский получил офицерский Георгиевский крест и Георгиевское оружие. 2 апреля 1916 г. за боевые отличия он был произведён в подполковники со старшинством 26 ноября 1915 г. Всего за Великую войну Тимановский был награждён несколькими орденами: Святого Георгия 4-й степени (27 августа 1914 г.), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (15 августа 1914 г.). За бои с 17 января по 2 февраля 1915 г. Николай Степанович был представлен к награждению орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами, а за бой 20 февраля 1915 г. — к Георгиевскому оружию.

В 1917 году за боевые отличия Тимановский был произведён в полковники и назначен командиром Георгиевского батальона в Могилёве при Ставке Верховного главнокомандующего. В феврале 1917 г. Тимановский под командованием генерала от артиллерии Н. И. Иванова был отправлен в Петроград, но не смог продвинуться далее станции Вырица. Не получив никаких приказаний от генерала Иванова, вынужден был вернуться обратно в Могилёв.

Вскоре после большевицкой революции вступил в Добровольческую армию. Уже в декабре 1917 года он был командиром роты офицерского батальона, а с 12 февраля 1918 г. — помощником командира Сводно-офицерского полка будущего 1-го офицерского пехотного генерала Маркова полка.

Николай Степанович участвовал в Первом и Втором Кубанских походах. С марта 1918 г. он занимал должность начальник штаба 1-й пехотной бригады Добровольческой армии. Принимал активное участие в боях за Одессу, поскольку был назначен Деникиным начальником Отдельной Одесской стрелковой бригады. Затем стал начальником Марковской пехотной дивизии.

Скончался 18/31 декабря 1919 г. от тифа в Ростове-на-Дону. Так умер человек, ставший ещё при жизни легендой, один из «самых награждённых полковников Русской армии». Николай Степанович Тимановский был похоронен в усыпальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре, однако могила его не сохранилась.

21 мая 2016 года, по окончании Вечерни, с наступлением по церковному календарю дня памяти святителя Николая Чудотворца, в кафедральном Екатерининском соборе Екатеринодара был торжественно освящен киот с иконой св. Николая — Чудотворца — Небесного покровителя генерал-майора Николая Тимановского.

Именной киот в сослужении большого количества священнослужителей освятил митрополит Кубанский и Екатиринодарский Исидор, который по окончании Всенощного бдения сказал самые тёплые слова о русских офицерах, которые в Гражданскую войну встали на защиту традиционных русских устоев, а главное — остались верны Православной вере своих отцов и дедов.

Художник — Дмитрий Трофимов.

Русская линия

Этот день в Русской истории

Сегодня мы отмечаем чудесное обретение Федоровской иконы Божией Матери, Торжество Пресвятой Богородицы (Порт-Артурская) и вспоминаем видного правого деятеля графа В.Ф.Доррера

Сегодня наша Церковь отмечает память чудесного обретения Федоровской иконы Божией Матери. 16 августа 1239 года костромской князь Василий Квашня близ реки Запрудни увидел икону Богородицы, висящую на дереве. Во вновь обретённой иконе обрадованные костромичи узнали утерянный при Батыевом нашествии древний образ Царицы Небесной из Городца Нижнегоpoдской губернии. Церковное предание не сохранило историю появления этой чудотворной иконы в Городце, известно только, что ещё в начале XII века икона находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша под Суздалем. Князь Псковский Гeopгий Всеволодович, при устроении города, хотел перенести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть её с места. Из этого заключил князь Гeopгий, что Пресвятой Богородице угодно своею иконою здесь пребывать, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой и дали название Городецкой, по имени Городца, города Нижнегоpoдской губернии, и Фeдopoвскою, потому что пepвoначальнo она стояла в деревянной церкви Федора Стратилата.

Сегодня наша Церковь отмечает память чудесного обретения Федоровской иконы Божией Матери. 16 августа 1239 года костромской князь Василий Квашня близ реки Запрудни увидел икону Богородицы, висящую на дереве. Во вновь обретённой иконе обрадованные костромичи узнали утерянный при Батыевом нашествии древний образ Царицы Небесной из Городца Нижнегоpoдской губернии. Церковное предание не сохранило историю появления этой чудотворной иконы в Городце, известно только, что ещё в начале XII века икона находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша под Суздалем. Князь Псковский Гeopгий Всеволодович, при устроении города, хотел перенести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть её с места. Из этого заключил князь Гeopгий, что Пресвятой Богородице угодно своею иконою здесь пребывать, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой и дали название Городецкой, по имени Городца, города Нижнегоpoдской губернии, и Фeдopoвскою, потому что пepвoначальнo она стояла в деревянной церкви Федора Стратилата.

С великим благоговением и страхом Божьим жители Костромы перенесли обретённый князем Василием чудесный образ в свой город и поставили её в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. По слову Царицы Небесной от Её образа исходила благодать Божия, укрепляя верующих в скорбях и болезнях. Немало чудес следовали за молитвами верующих у знаменитого образа. Именно этой иконой инокиня Марфа благословила на русское царство своего сына Михаила — первого царя династии Романовых. С тех пор царственные потомки Михаила особенно почитали Федоровскую икону. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения, в том числе и св. страстотерпица царица Александра Федоровна, вступая в брак с русскими князьями и принимая православие, получали отчество Федоровна в честь костромской иконы.

С падением российского царства подверглась гонением и икона романовской династии. В 1930-х годах костромской Успенский собор был разрушен и святому образу пришлось кочевать по храмам города, пока он не был перенесён в возвращённый церкви и ставшим кафедральным Богоявленско-Анастасиин собор, где икона находится и по ныне.

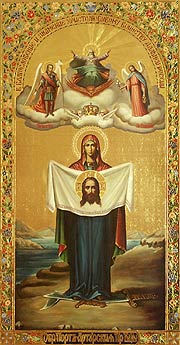

11 декабря 1903 года, за два месяца до начала Русско-японской войны, в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры пришёл старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в руках плат, на котором был изображён лик Спасителя. Обе стопы Её попирали обнажённые и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны над пречистым ликом Богородицы находился Архистратиг Михаил, с левой — Архангел Гавриил. Над Нею Ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Ещё выше Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых восседал Господь Саваоф.

11 декабря 1903 года, за два месяца до начала Русско-японской войны, в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры пришёл старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в руках плат, на котором был изображён лик Спасителя. Обе стопы Её попирали обнажённые и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны над пречистым ликом Богородицы находился Архистратиг Михаил, с левой — Архангел Гавриил. Над Нею Ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Ещё выше Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых восседал Господь Саваоф.

Пресвятая Богородица поведала старому моряку, что вскоре начнётся война, в которой Россию ждут тяжёлые потери и испытания. Владычица Небесная приказала изготовить образ, точно отображающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству. Старик-матрос поведал о видении богомольцам лавры, и вскоре была собрана необходимая для изготовления иконы сумма. На образе эмалированной вязью было написано: «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 богомольцев и друзей».

В начале августа икона «Торжество Пресвятой Богородицы» была доставлена во Владивосток и временно помещена в местный кафедральный собор. Порт-Артур в то время был осаждён неприятелем, и вокруг него велись активные боевые действия.

С иконы было сделано несколько копий, которые пытались переправить в Порт-Артур, но безуспешно.

21 ноября (4 декабря) 1904 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, после Литургии и молебна перед иконой «Торжество Пресвятой Богородицы», подлинный образ был заключён в специально приготовленный для неё футляр и отправлен из Владивостока. Препроводить святую икону в Порт-Артур взялся отставной ротмистр лейб-гвардии уланского полка Н.Н. Федоров, духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. Однако 11 января 1905 года Федоров сообщил, что икона в город доставлена не была ввиду того, что Порт-Артур к тому времени уже был сдан врагу. Получив разрешение из Петербурга, Федоров отправил образ в действующую армию, где она и пребывала в походной церкви Главнокомандующего.

О дальнейших событиях, связанных с иконой, ничего не было известно до тех пор, пока Господу не угодно было явить новое чудо. 17 февраля 1998 года в Иерусалиме, в одном из антикварных магазинов Порт-Артурскую икону увидели паломники из Владивостока! Икона была выкуплена на деньги, занятые в русском Горненском женском монастыре. Вывезти святыню из Израиля помогли российские власти и Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

6 мая 1998 года Порт-Артурская икона Божией Матери возвратилась во Владивосток. Встреченная Крестным ходом и перезвоном колоколов, взорам ликующих православных «..предстала Божия Матерь, стоящая Своими стопами на берегу залива на двух поверженных и обломанных мечах» — какой явилась некогда старику-севастопольцу.

Святыня ныне хранится в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Сегодня же день памяти одного из лидеров монархического движения председателя фракции правых в III Государственной Думе графа Владимира Филиповича Доррера, скончавшегося в 1909 г.

Сегодня же день памяти одного из лидеров монархического движения председателя фракции правых в III Государственной Думе графа Владимира Филиповича Доррера, скончавшегося в 1909 г.

Он родился в 1862 г. и происходил из обрусевшего старинного бретонского рода. Его дед и отец были католиками, а Владимир уже был крещен в православной вере и воспитан в духе русских традиций. Образование он получил в лицее Цесаревича Николая в Москве (основан М.Н.Катковым) и на историко-филологическом факультете Московского университета. После университета служил по ведомству Министерства внутренних дел, некоторое время был земским начальником.

В тревожном 1905 г. Доррер стал Курским губернским предводителем дворянства. Именно благодаря активной контрреволюционной деятельности Доррера и других видных курских правых деятелей (М.Я.Говорухо-Отрока, Н.Е.Маркова, Г. А.Шечкова и др.) Курская губерния получила в годы революции прозвание «Русская Вандея». Граф Доррер организовал и возглавил Курскую народную партию порядка, которая затем влилась в состав Союза Русского Народа. 19 октября 1905 г., когда во многих городах Империи проходили революционные митинги и демонстрации, часто заканчивавшиеся беспорядками, Доррер возглавил патриотическую манифестацию, в ходе которой на центральной площади Курска владыка Питирим (Окнов) отслужил благодарственный молебен с провозглашением здравицы Государю Императору. В итоге в Курске не было никаких революционных выступлений.

В 1907 г. курские монархисты с триумфом выиграли выборы в Госдуму, а их лидер стал председателем фракции правых в Думе. Он был избран членом Главного Совета Союза Русского Народа, пользовался очень большим влиянием в кругах правых. Многие его идеи принимались правыми за основу при решении актуальных вопросов, в частности по дворянскому и еврейскому вопросам.

Доррер скончался в Курске после длительной и тяжелой болезни, характер которой врачи не смогли определить. Отпевал его лично архиепископ Курский Питирим (Окнов). Граф был похоронен на сельском кладбище в Белгородском уезде недалеко от своего имения.

Русская линия