| Православие.Ru | Ирина Ратушинская | 27.05.2020 |

Ирина Ратушинская (1954−2017) была русской поэтэссой и писательницей, православной христианкой, а по совместительству «особо опасной политической преступницей». В 1983 году за свои стихи она была приговорена к семи годам лагеря строгого режима и пяти годам последующей ссылки — самому большому сроку, данному женщине по политической статье после смерти Сталина. Но 1983 год — это уже не красный террор и даже не сталинские гонения. Статьи «написание стихов» в советском уголовном кодексе не было. Не было в нём даже статьи «подписание правозащитных писем». Как же можно было посадить женщину, безусловно не угодную богоборческому режиму, но не нарушившую закон? О том, как вёлся суд, как запугивались свидетели, как показания давали даже покойники, а живые лишались права голоса, сохранилась рукопись Ирины Ратушинской.

Сергей Геращенко, сын Ирины Ратушинской

Ирина Ратушинская

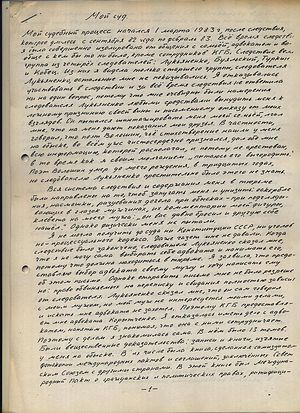

Мой судебный процесс начался 1 марта 1983 года, после следствия, которое длилось с сентября 1982 года по февраль 1983-го. Всё время следствия я была совершенно изолирована от общения с семьей, адвокатом и вообще с кем бы то ни было, кроме сотрудников КГБ. Следствие вела группа из четырёх следователей: Лукьяненко, Буяльского, Туркина и Кобеца. Из них я видела только старшего группы, следователя Лукьяненко, остальные мне не показывались. Я отказывалась участвовать в следствии и за всё время следствия не ответила ни на один вопрос, потому что мне очевидны были намерения следователя Лукьяненко любыми средствами вынудить меня к ложному признанию своей вины и письменному отказу от своих взглядов. Он пытался шантажировать меня моей семьей, лгал мне, что на меня дают показания мои друзья. В частности говорил, что поэт Волошин, чье стихотворение нашли у меня при обыске, во всём уже чистосердечно признался, дал обо мне всю информацию, которой располагал, и потому не арестован, в то время как я своим молчанием «пытаюсь его выгородить».

Поэт Волошин умер до моего рождения, в тридцатых годах, но следователю Лукьяненко простительно было об этом не знать.

Вся система следствия и содержания меня в тюрьме были направлены на то, чтобы запугать меня и унизить: оскорбления, насмешки, раздевания догола при обысках — при подглядывающих в глазок мужчинах, их комментарии моей фигуры, клевета на моего мужа: «он вас давно бросил и другую себе нашёл». Однако физически меня не пытали.

Я не могла получить до суда ни Конституции СССР, ни уголовно-процессуального кодекса. Даже газет мне не давали. Когда следствие было закончено, следователь Лукьяненко сказал мне, что я не могу сама выбирать себе адвоката и нанимать его, потому что должна находиться в тюрьме. Я заявила, что предоставлю выбор адвоката своему мужу и хочу написать ему об этом письмо. Однако отправить письмо мне не было разрешено: право обвиняемых на переписку и свидания полностью зависит от следствия. Лукьяненко сказал мне, что он сам говорил с моим мужем, но мой муж не интересуется моими делами и искать мне адвоката не захотел. Поэтому КГБ предоставляет мне адвоката Корытченко. Я отказалась иметь дело с адвокатом, нанятым КГБ, понимая, что она с ними сотрудничает. Поэтому с делом я знакомилась сама. В нём было 13 томов. Были вещественные доказательства: записи и книги, изъятые у меня на обыске. В их числе была книга, сделанная самиздатом, фотокопии международных пактов и соглашений, заключенных Советским Союзом с другими странами. В этой книге был международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный 35 странами, в том числе СССР. Поскольку в нём очевидно, что внутреннее законодательство страны не может противоречить международному пакту, я решила построить на этом единственном доступном мне юридическом документе свою защиту, хотя этот документ был зачислен в вещественные доказательства моей вины. Я сделала из этой книги выписки и пользовалась ими на суде и позже при составлении кассационной жалобы.

Однако когда меня привезли в зал судебного заседания, оказалось, что туда не впустили ни одного человека из тех, кто меня знал, включая мою семью. Я сидела одна в зале, охраняемая тремя сотрудниками КГБ, и слышала из коридора крик моей матери:

— Пустите меня, там судят мою дочь!

Но её не впустили. Вместо этого в зал вошли человек тридцать, которыми руководил человек в штатском. Они вели себя очень организованно и подчинялись его командам: когда он говорил им — рассаживались, где кому велено, по команде вставали в перерывах и выходили из зала. Я знала, что это обычная уловка КГБ: судебное заседание должно быть открытым, но кому присутствовать в зале, а кому нет — решает КГБ, и они заполняют зал своими людьми. Людей было подобрано ровно столько, сколько мест в зале.

Я заявила суду, что отказываюсь от назначенного КГБ адвоката Корытченко и хочу защищаться сама. Корытченко заявила, что она просит суд позволить ей устраниться, но если суд всё-таки назначит её адвокатом, она подчинится суду. Однако судья Зубец сказал, что суд не может позволить мне защищаться самой, «поскольку я не имею юридического образования», и обязал Корытченко вести защиту вместо меня. Это свелось к тому, что мне нельзя было защищаться, а Корытченко промолчала почти весь процесс. Она открывала рот только дважды: один раз попросила суд привлечь ещё одну свидетельницу, но не настаивала на том, чтобы это было сделано. А один раз спросила свидетельницу 18 лет, мою ученицу:

— Что же вы раньше не донесли на обвиняемую в партийные органы?

Я обратилась с заявлением к суду, что считаю суд надо мной незаконным на следующих основаниях.

Меня не имеют права судить за высказывание моих взглядов и убеждений, а также за стихи, даже если все написанное мной распространяется вне зависимости от государственных границ — в соответствии с международным пактом. Я никогда не вела пропаганды войны, террора и национальной вражды, так что мой случай полностью подходит под этот пакт, под соответствующую статью. Я лишена права на защиту. Следствие не привлекло в качестве свидетелей ни академика Сахарова, ни намеренного эмигрировать Кислика, в защиту которых мы с мужем писали инкриминируемые теперь мне правозащитные открытые письма.

Следствие велось явно тенденциозно, и обвинительное заключение было составлено на основе термина «клевета», которое там повторялось 150 раз. Однако ни разу факт клеветы не доказан, следствие даже не занималось проверкой того, насколько факты в подписанных мной правозащитных документах соответствуют действительности. Тем более термин «клевета» неприменим, когда речь идёт о художественной литературе, не упоминающей конкретные имена и факты.

Было объявлено, что суд открытый, однако он закрыт для всех, кто меня знает. Если на мою семью и друзей в зале не хватает мест из-за сотрудников КГБ, можно было выбрать больший зал или внести дополнительные стулья.

На основании изложенного я требую, чтобы в качестве свидетеля пригласили академика Сахарова, вернули мне право на защиту и впустили на суд всех желающих. В противном случае я считаю сам факт суда правонарушением и отказываюсь участвовать в этом правонарушении в каком бы то ни было качестве. Однако я оговорила, что оставляю за собой право последнего слова.

Пока я делала это заявление, судья Зубец несколько раз обрывал меня и приказывал замолчать и сесть на скамью. Однако каждый раз, когда он обращался ко мне с вопросами, я начинала своё заявление с самого начала и на шестой раз суду пришлось меня выслушать. Мое заявление во внимание принято не было, и требования мои не были удовлетворены. Суд продолжался, но я в нём уже не участвовала и не отвечала на вопросы судьи.

Первый день был посвящён слушанию обвинительного заключения и попыткам заставить меня отвечать. Судья Зубец говорил мне, что я своим молчанием «сама себе делаю хуже» и что от меня ожидают «чистосердечного покаяния».

Ирина Ратушинская и Игорь Геращенко, её супруг

2 марта при тех же обстоятельствах шёл допрос свидетелей. В качестве свидетеля был вызван мой муж. Он заявил, что считает суд незаконным, потому что я лишена права на защиту. Оказалось, что следователь сказал ему, что адвокат не может получить ко мне доступа до окончания следствия, и когда следствие будет кончено, семью известят. Однако по окончании следствия он обманул моего мужа, утверждая, что следствие ещё длится, а когда будет суд — неизвестно. Мой муж узнал о дне суда только когда его вызвали как свидетеля. Он ходатайствовал, чтобы суд перенесли, пока он заключит контракт с адвокатом и тот ознакомится с 13 томами дела. Но ему отказали. На этом основании, а также из морально-этических соображений он отказался отвечать на вопросы обо мне и о ком бы то ни было, заявив только, что преступница не я, а судьи. Он потребовал, чтобы ему предоставили право остаться в зале суда, в соответствии с советским законом, даже если ему придется сидеть на единственном свободном месте в зале — рядом со мной, на скамье подсудимых. Однако его выставили за дверь по приказу судьи. Уже в дверях он успел крикнуть мне, что я имею право ознакомиться с протоколом суда и написать на него замечания.

В качестве свидетелей были вызваны муж и жена Гришины и наш друг Остромогильский. Все трое отказались давать показания на основании незаконности суда: я лишена права на защиту, и суд закрытый. Всем троим судья Зубец угрожал неприятностями по работе и вёл себя откровенно грубо. Он возбудил против всех троих уголовное дело за отказ от показаний. Все трое получили по шесть месяцев принудительных работ.

Остальные свидетели были мои ученики, либо сотрудники по работе, либо сотрудники КГБ. Осведомителями были свидетели: Коздоба, Остаповский, Леженин, Рыбак, Окондза и Сергеева. Моему аресту предшествовали три года слежки КГБ, и я знала, что они провокаторы, а потому не вела с ними откровенных разговоров.

Свидетельница же Сергеева никогда не слышала от меня ни одного слова вообще: я видела её до ареста только один раз, когда она пришла к нам на обыск вместе с сотрудниками КГБ — непонятно, в каком качестве. Во время обыска она пыталась спровоцировать нас с мужем оскорблениями, рылась в наших вещах, даже замахивалась на меня, но мы не реагировали на провокации. Она и на суде говорила в адрес моего мужа и меня бранные слова и пыталась меня оскорбить, а судья Зубец смеялся надо мной:

— Что же вы дурочку разыгрываете? Про вас вон что говорят, а вы даже не возражаете. Что, в рот воды набрали?

Свидетель Остаповский в основном говорил о том, что он проливал кровь в Афганистане (он говорил про свою кровь), а в то время такие, как я, подрывали основы государства.

Мои ученики и сотрудники по работе в колхозе пытались меня защитить, как могли. Но они не знали законов, и из их попыток ничего не вышло. Так, они говорили, что следователь Буяльский склонял их к даче показаний, угрожая неприятностями по месту работы или учебы. При этом он говорил: «Ратушинская в разговоре с вами сказала то-то и то-то», — а от них требовал, чтобы они это письменно засвидетельствовали. Это было тем более легко, что моим ученикам было по 17−18 лет и они были студентами первого курса. Никто из них не знал, что они имеют право на суде отказаться от вынужденных показаний, данных под следствием.

Разговоры проходили примерно так.

Восемнадцатилетняя Монаенкова:

— Ратушинская ничего такого особенного при мне не говорила. Следователь записал не так, как я рассказывала.

Судья Зубец:

— А как же вы подписали показания? Вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний?

Монаенкова:

— Но мне сказал это подписать следователь Буяльковский.

Зубец:

— Так что же, он неправильно вам сказал? Был такой разговор или нет?

Монаенкова:

— Но она говорила только то, что можно услышать в любой очереди. Это же не клевета.

Зубец:

— Я вас не спрашиваю, клевета или нет. Я вас спрашиваю, говорила она с вами про Афганистан или нет?

Монаенкова:

— Я не помню.

Зубец:

— Как это вы не помните? У вас что, плохая память? А как же вас приняли в институт? Как вы можете быть студентом с плохой памятью? Интересно, знают ли у вас в институте, что вы проходите свидетелем по политическому делу? Надо им сообщить, как вы себя тут ведёте. Или вы разделяете взгляды обвиняемой?

Монаенкова:

— Не разделяю.

Зубец:

— Ага, значит, вы признаёте, что у неё антисоветские взгляды. А как же вы, комсомолка, студентка, пытаетесь тут её выгораживать?

Монаенкова плачет.

Зубец:

— Свидетельница Монаенкова, вы подтверждаете показания, которые вы уже подписали на следствии? Или вы дали ложные показания?

Монаенкова:

— Подтверждаю.

Она ушла со слезами, пряча от меня глаза. Но можно ли осуждать студентку, которую по первому же звонку из КГБ выгонят из института, если она не знала, как себя повести, чтобы мне не навредить. Примерно в том же духе были допросы остальных свидетелей, не являвшихся осведомителями КГБ. Интересным моментом оказалось то, что, допрашивая людей из бригады, в которой я работала перед арестом, суд тем не менее занёс в приговор, что «с апреля 1979 года я нигде не работала», как отягощающее обстоятельство. Хотя арестовали меня как раз когда я шла на работу.

Другим забавным аспектом суда было то, что мне приписали статью моего мужа «Административный арест — борьба с хулиганством или потребность экономики?». Эта статья вышла в «Информационном бюллетене СМОТ» за его подписью. Моей подписи там не было, так как писал её муж один. Следствию и суду это было известно, статья эта была в вещественных доказательствах. Однако, видимо, от меня ожидали, что я тут не выдержу и выражу протест по поводу того, что меня судят за статью моего мужа. Получилось бы, что я даю на него показания, и суд мог бы это использовать. Но поскольку я молчала, сами они снять это обвинение не могли, а защита тоже бездействовала. Так это обвинение и осталось у меня в приговоре. Особой ошибки, впрочем, в этом нет, потому что в статье написана правда, и я бы с удовольствием подписалась под ней, если бы имела право.

В тот же день, 2 марта, суд знакомился с вещественными доказательствами. Это знакомство заняло 1 минуту 45 секунд — я наблюдала по наручным часам конвоира КГБ, стоявшего рядом со мной. Оно заключалось в том, что соответствующие тома моего дела судья и двое заседателей переложили с одного места стола на другое, даже не делая вид, что читают.

— Ну, мы это всё знаем, — сказал судья Зубец.

Прокурор Погорелый произнес речь, что советскому обществу нужна постоянная бдительность. При этом он ссылался на «лично товарища Андропова». Он потребовал от суда, чтобы мне дали максимальный срок по статье 62 УК УССР и статье 70 УК РСФСР, часть первая. Адвокат Корытченко, от которой тоже потребовали что-нибудь сказать, заявила, что я, хоть и вела антисоветскую агитацию и пропаганду, никого этим не склонила на путь преступления, и на этом основании просила суд меня оправдать.

Я потребовала, в соответствии со своим планом, последнего слова. Я намеревалась огласить вслух все тексты, которые мне инкриминировали, начиная со стихов, а затем ещё раз заявить, что они не имеют права меня судить за высказывания моих взглядов. Начала я со стихотворения «Родина» — первого пункта обвинения. Однако меня оборвали на первой же фразе. Судья Зубец закричал:

— Замолчите! Мы вам тут не позволим пасквили читать! Что вы просите у суда?

Я:

— Мне нечего просить у суда. Но я имею право на последнее слово и хочу его сказать.

Зубец:

— Ну, раз вы ничего не просите, лишаю вас слова.

Так кончился второй день суда.

3 марта было только оглашение приговоров. В зал опять-таки никого не пустили, я выслушала приговор, и меня отвезли обратно в тюрьму. 4 марта, в мой день рождения, мне вручили копию этого приговора. Я знала, что имею право на то, чтобы ознакомиться с протоколом суда, но не знала, на основании какой статьи УПК, а без этого не могла написать соответствующее заявление. Неожиданно ко мне явилась адвокат Корытченко уговаривать меня в кассационной жалобе признать свою вину. Я увидела, что у неё есть уголовно-процессуальный кодекс и потребовала ознакомиться с ним. Из кодекса я выписала нужные мне статьи и отпустила Корытченко: она очень нервничала, что у меня в руках оказался кодекс. Закона, запрещающего заключенным знакомиться с кодексами, нет. Но секретные предписания есть, и мы обе это знали.

Когда я добилась протокола суда, оказалось, что стенографической записи не велось и протокол не соответствовал тому, что было на самом деле.

В протоколе не было ни текста моего заявления суду, ни того, что меня лишили последнего слова, ни тех фраз свидетелей, которые защита (если бы она была) могла бы использовать. Я написала замечания на протокол из 23 пунктов и отослала в суд, однако никакие поправки приняты не были: не для того они причесывали протокол, чтобы я портила им документацию.

После суда заключённым положено получасовое свидание с родственниками по их выбору. Однако это тоже сделали за меня в КГБ: мужу в свидании со мной категорически отказали, и дали взамен свидание со свекровью. Свекровь передала мне совет мужа писать кассационную жалобу в Верховный суд УССР. Я написала её, используя как юридическую базу мои выписки из международного пакта и уголовно-процессуального кодекса СССР. Я перечислила все юридические нарушения, замеченные мною на следствии и суде, и потребовала открытого судебного разбирательства с правом на защиту. Я приложила к кассации копии своего заявления на суде и замечания на протокол. Но на Верховный суд не пустили даже меня. Через три недели я получила письменный ответ, что Верховный суд разобрался в моем деле и оставляет приговор в силе. Под ответом были три подписи: Чайковский, Ляскин и Шидловский.

Когда меня увозили из киевской тюрьмы КГБ в лагерь, у меня отняли копию приговора и все мои записи. Я три года добивалась, чтобы мне вернули мой приговор, и только в июле 1986 года получила его обратно. Текст моего выступления на суде, кассационная жалоба и замечания на протокол суда никогда ко мне не вернулись. Сейчас копии этих текстов находятся в двух местах: в архиве КГБ г. Киева и архиве Верховного суда УССР.