| Православие.Ru | Протоиерей Владимир Диваков | 13.02.2019 |

«Лучшая защита — наступление», — говаривал Великий наместник Псково-Печечрского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).

О том, как доводилось воплощать этот принцип в жизнь при советской власти и далее, вспоминает протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, настоятель храма Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое Вознесение»).

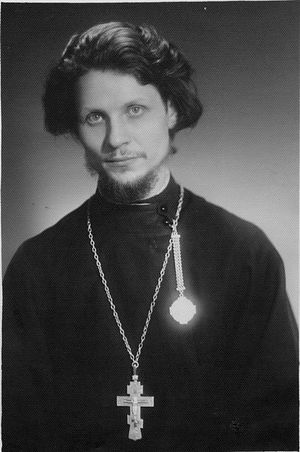

Протопресвитер Владимир Диваков. Фото: Иван Правдолюбов / Православие.Ru

«Ешьте на здоровье», если вы в вечную жизнь не верите

Захожу, помню, как-то домой после службы, стал переодеваться… Слышу — крики в коридоре, выглянул, смотрю: теща сама не своя идёт… Рассказывает. Только за мной дверь захлопнулась, — звонят-тарабанят:

— Откройте! К вам зашёл священник!

Открывает.

— Что он тут делает?

— Как что? Отдыхает.

— Точно? — норовят заглянуть ей за спину. — Почему здесь?

— А почему бы и нет?

— Он здесь не прописан!

— Но это наш зять…

Повернулись, ушли. И такие проверки тогда были на каждом шагу. А может, он на требы сюда зашёл? Крестит там сейчас кого-нибудь? Причащает?! Уполномоченному доложим! Регистрацию отберёт! (Без неё тогда священнику нигде служить нельзя было — о. В.Д.).

Тогда-то я ещё в своём родном храме Святых апостолов Петра и Павла в Лефортово служил, где с детства алтарничал да пономарил. А потом меня, конечно, погоняли с прихода на приход, — это тоже одной из «воспитательных мер» у властей считалось.

Все пытались контролировать! В храмах, помню, одно время даже пожертвования на канон обложили налогом. Один батюшка всю пожертвованную на помин душ усопших снедь смахнул, помню, да и отнёс этим товарищам:

— Ешьте на здоровье! — высыпает им прямо на стол.

«Я понял, в чём моя вина!»

Храм Святителя Николая Мирликийского, что в Хамовниках

Спустя три года меня вдруг в храм Святителя Николая Мирликийского, что в Хамовниках, переводят. Вскоре вызывает меня уполномоченный по делам религии генерал КГБ А.С. Плеханов. Кабинет у него находился в районе Лубянки, на Кузнецком мосту — огромная такая комнатища. Захожу, он там в углу затаился.

— Здравствуйте! — говорю.

Молчание.

Я постоял-постоял.

— Александр Степанович, здравствуйте! — повторяю.

Опять молчит. Смотрит исподлобья. Видимо, он ко всем священникам как к заведомо арестованным относился.

Я уже было раскланяться решил, а он как заорёт:

— Фамилия!!! Имя!!! Отчество!

Я представился.

— Какая религиозная организация?!

Отвечаю.

— Регистрация!!!

Предъявил, но из рук не выпускаю. А то тогда, бывало, уполномоченный положит её в стол, и вот стоишь гадаешь: отдаст он тебе её или нет?..

— Кто вам дал право выгонять людей из церкви?!!

— Погодите, — медленно произношу, — кого это я выгоняю?

— Если я говорю, значит, знаю, что говорю!

— Интересно.

— Вы с обряда Крещения гоните!

Протопресвитер Владимир Диваков

Был у нас там инцидент с одним иудушкой — прямо во время Крестин начал богохульствовать, насмехаться.

— Слушай, не надо, — подошёл я к нему, — выйди. Бабушки крестить помогут.

— Так он неверующий, — поясняю уполномоченному.

— Ваше дело обряд совершать!

— Послушайте, — говорю, — я и совершаю. По чинопоследованию таинства Крещения я просто обязан был спросить: верует ли человек и как он верует?

— И что же, если я в церковь приду, вы и меня выставите?

— Смотря как будете себя вести…

— Это не ваше дело! Для этого есть Исполнительный орган.

Это власти на Архиерейском соборе 1961 года продавили такое постановление, чтобы вся власть в каждом конкретном храме этой навязанной извне структуре переходила.

К нам ещё в храм в Лефортово, помню, заявились два таких юрких мужичишки в кепочках:

— Где у вас красный угол?

— Какой красный угол?!

— Ну, где нам проводить собрания. Я буду председатель вашего Исполнительного органа, а это — кассир.

Через месяц сбежал один, а за ним и другой, прихватив с собой кассу.

— Ну, вот если вы придёте ко мне на Исповедь, — объясняю тогда Плеханову, — я же вас до Причастия не допущу, потому что вы неверующий.

— Вы нарушаете закон! Выдворять кого-либо — это дело Исполнительного органа прихода!

Тут у меня мелькнула мысль.

— Я понял, в чём моя вина! — тут же начинаю соглашаться. — Не научил я людей вере! Вот в чём провинился!

— Что… - опешил он. — Кто вас вере кого учить заставляет?

— Вы! — перешел я в наступление. — Человек говорит, что он член партии, и ему не полагается верить. Моя вина, что я не научил его вере.

— Я?!! — оказался он не готов к такому повороту событий и попятился назад: — Вы не так меня поняли. Вы правильно поступаете. Нельзя таких людей допускать до обрядов. Получается «и нашим, и вашим споём и спляшем"…

Тут же, видимо, кнопочку под столом нажал. Секретарша засеменила: чай, галеты принесла.

— Да вы присаживайтесь, — приглашает. — Вы же академию закончили, законы знаете…

«Так… - думаю я, — то, как звать меня, был не в курсе, а тут, оказывается, уже и насчёт академии осведомлен!»

— Вы делайте то, что вам положено… А этих Жуковых (Так! Раскололся — выдал того, кто донос написал!) гоните в шею… Не наше дело в ритуалы вникать!

— Гм-м… Александр Степанович, а вот панихиду, — решился тут спросить я, — на кладбище можно служить?

— А вы что, инструктаж не проходили?

— Да я в то время болел…

— Только в момент захоронения. Только! Вы же понимаете, чем можете поплатиться за совершение панихиды в другое время?

И опять давай про регистрацию да про налог, что за три года не расплатитесь.

— Да? — прикидываюсь дурачком. — Кто бы мог подумать. Не знал. Ну, ладно.

— А что? Нарушали?

— Да вот как-то попросили, — потягиваю чаек с галетой, — нарушил.

— Вот как?!

— Да я и сам не знал, как поступить. Пришли из Посольства Западной Германии. — смотрю — у него лицо вытягивается, — и попросили отслужить панихиду на Немецком кладбище.

— И что?

— Пошёл послужил.

— И правильно сделали! Закон же наш, для внутреннего употребления! Вы бы и нам ещё позвонили, чтобы мы вам во избежание вообще каких-либо неприятностей сопровождающего выделили.

— Да тогда выходные были…

— А вы в следующий раз на будни выполнение такой просьбы отложите и звоните нам! — весь аж трепещет.

Долгое время они меня потом не трогали.

Эксцентричное поведение

Протопресвитер Владимир Диваков и митрополит Тихон (шевкунов)

С ними надо было просто уметь воевать. Про архимандрита Алипия (Воронова) владыка Тихон (Шевкунов) хорошо в своей книге «Несвятые святые» написал. А мне ещё такой архиепископ — Сергий (Ларин) — запомнился. Тоже яркая личность.

Из обратившихся обновленцев, — такого нрава, что от него чего угодно ожидать можно было… Среди советских работников он упорно распускал слухи о том, что близко знаком со Сталиным… Его побаивались.

Однажды в епархию какой-то чин НКВД заявился — и требует с порога:

— Архиерея сюда!

Его Высокопреосвященство не торопясь надевает рясу с огненными отворотами, красную скуфью, берет знак своей архиерейской власти:

— В чём дело?! — появляется на самом верху высоченной лестницы да стучит этим посохом: — Вон отсюда! Вон отсюда!

Тот пробкой и вылетел — на всякий случай.

Показательно этот архиерей и появился там, на своей новой кафедре в Ростове. Приехал, а въезжать некуда. Подает запрос на возвращение Церкви для размещения Епархиального управления одного из некогда принадлежащих ей зданий. Тогда, в 1947-м году, это казалось настолько абсурдным, что власти даже отвечать не стали.

Они-то сами лучшее из церковных зданий в самом центре города себе и облюбовали.

И вот в ослепительно яркий южный день подъезжает к крыльцу горисполкома архиерейская «Волга».. Дверца распахивается, оттуда сановито выходит владыка. В той самой, с огненными отворотами, рясе и в красной скуфье. Посохом, характерно постукивая о ступени, вот он уже в первый кабинет кого-то из начальников прошел:

— Так! Здесь, конечно, надо будет сделать косметический ремонт, — осматривается, ни с кем не здороваясь. — Следующий кабинет откройте… - командует иподиаконам. — Здесь тоже! А тут, по-моему, — проходит уже в приемную главного шишки, — ничего… Дальше!..

Обошёл так всё здание на глазах у оцепеневших советских клерков и уехал.

Через пару часов звонок:

— Владыка, вы-ы-ы… просили вам помещения?.. — а в письме для начала на более скромную постройку указано было. — Готовы его освободить!

Хорошая школа для будущего Патриарха

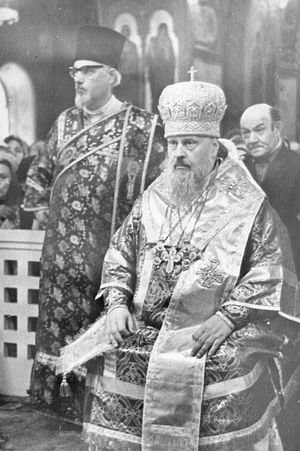

Святейший Патриарх Пимен (Извеков)

Потом я был на похоронах владыки Сергия (Ларина). Его в 1967-м году в подмосковной Мамонтовке хоронили. Все уже стали расходиться, а Святейший Пимен (Извеков), смотрю, всё ещё стоял и стоял у его могилы…

Помню, когда о Святейшем Пимене писал свою книгу архимандрит Дионисий (Шишигин), он никак не мог найти данных о периоде его заключения: когда и где будущий Патриарх сидел, какие лагерные «послушания», как это тогда называлось, нес.

— Как бы про 1930-е и 1940-е годы выяснить? — всё допытывался потом и отец Сергий (Голубцов). — Мне надо книгу выпускать, а тут белое пятно!

— Ну, вы все напишите, а пробелы оставьте, — утешал его отец Матфей Стаднюк, который нес тогда послушание патриаршего секретаря. — Мы Его Святейшеству передадим, а он там, может, и заполнит что-нибудь…

— Да что ж это такое? Неужели нельзя выяснить про этот период?! — так и бился отец Сергий.

Да и от отца Дионисия тогда ещё многое было сокрыто.

Потом уже я где-то только у отца Тихона (Шевкунова) в книге первые данные на этот счёт прочитал.

А когда видел Святейшего Пимена у могилы владыки Сергия, я и сам ещё не догадывался, почему он так долго у неё стоит…

Оказывается, как только он вышел из заключения, нигде не мог устроиться. Мыкался по Одессе. А потом владыка Сергий (Ларин) его к себе келейником взял. После секретарем сделал, а далее уже будущий Патриарх в Псково-Печерскую обитель попал, а оттуда — в Троице-Сергиеву лавру и далее: пошёл на повышение.

Но побыть при владыке Сергии (Ларине) — это, наверно, была хорошая школа для будущего Патриарха.

Вот представьте себе. 1948-й год. В Москве проходит Всеправославное совещание. Архиереям строго наказали быть без сопровождающих. Отговоркой было отсутствие мест в гостиницах. Послушно в одиночестве явились владыки, за исключением Его Высокопреосвященства Сергия (Ларина)..

Ему тогда даже Патриарх Алексий I шепнул на ушко:

— Сказали: без сопровождающих…

— Ваше Святейшество! — во весь голос изумился тот. — А кто мне дверцу машины открывать будет?!!

Сопровождал его игумен Пимен (Извеков).

Святая простота

Каждый тогда на своём уровне воевал. Помню, зачастили как-то проверяющие из райисполкомов в храмы. Квитанции требовали им показать, якобы для уточнения правильности их оформления. А сами тут же адреса, телефоны переписывают. Звонят по месту работы тех, кто ребёнка крестил или ещё в каком таинстве участвовал. А то и на дом приезжали:

— Бабушка, тебя вот причащали, да?

— Причащали, — радуется старушка: надо же, молодёжь интересуется!

— А что ж ты ни копейки на такси не дала?

— Как не дала? Я ему 10 рублей дала.

Тут же записывают.

— Подпиши!

Та подписывает.

К следующей — с другим вопросом:

— Что ж ты такими деньгами разбрасываешься? 50 рублей священнику на руки! Это откуда ж у советских пенсионерок такие суммы?

— Какие 50?! 15!

— Подпиши!

Собрали такие расписки и вызвали священников в райисполком.

А один молодой батюшка от бабулек ещё ранее услышал, кто к ним приезжал. Полистал за свечным ящиком квитанции, да и сам их всех опять объехал.

И вот созванных отцов ставят перед фактом:

— Ваш доход за требы подсчитан! — и победоносно умножают его на 365 раз по количеству дней в году… - Это ваши новые налоги! — предъявляют сумму, превышающую трехгодичную зарплату священника.

— Ничего подобного! — вскрикивает вдруг этот молодой батюшка.

— Что такое? Вы с этим не согласны?!

— Конечно, нет!

— Поехали! — предлагают ему. — Проверим и все вам докажем! Машина во дворе!

— Поехали!

Приезжают к первой причастнице:

— У вас этот священник был?

— Был.

— Обряд совершал?

— Совершал.

— Ты говорила, что ему 10 рублей дала?

— Да не в руки, конечно, дала, в карман плаща положила.

— Мать, может, ты не в тот карман положила?

— Может, и так.

Ко второй — то же самое:

— Только я ему не в руки дала, а на берет там, в коридоре, на вешалке положила.

Так троих или четверых объехали, плюнули на всё это, лишь предупреждением пригрозив.

Как нам тёзка святителя Николая помог

Больше всего проблем было с ремонтом. Косметический ещё позволяли сделать, а вот капитальный — ни-ни! Тут уж старосты, как могли, выкручивались.

В храме Святителя Николая в Хамовниках старостой был раб Божий Иван Фёдорович Гусев, очень благочестивый человек. Он всего себя отдавал служению Церкви. От какого-либо жалованья отказывался:

— Я не ради зарплаты здесь, я пенсию получаю.

Раньше всех приходил на работу, позже всех уходил. Делал всё возможное и невозможное. Только Господу Богу известно, чего ему стоило оформить ремонт на 4 тысячи, при том, что работ там было на все 40!

Тут же нагрянула проверяющая комиссия:

— А где вы красочку купили? А кисточки? — почти год так доискивались, проверяя, были ли в этом магазине в то время такие товары и т. д.

Уж больно на видном месте этот храм стоял. Он у властей тогда — как бельмо в глазу. Это сейчас там торговый центр построили, что церковь почти не видно, а тогда даже деревьев не было, чтобы его загораживать.

Ехал мимо Хрущев в 1957-м году на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Лужники, да и распорядился градостроителям: «Принять меры!!!». Я потом общался с архитектором Константином Тихоновичем Топуридзе, который взял да изогнул линию Комсомольского проспекта, но именно так, чтобы сохранить святыню!

А потом и мы ещё с Иваном Фёдоровичем ранее обшарпанный храм просто на загляденье выкрасили в яркое сочетание оранжево-алого, белого, зеленого, а по фасаду ещё и иконы повесили.

И тут опять теперь уже первого секретаря Московского комитета компартии В.В. Гришина нелегкая понесла той дорогой.

— Как?! Комсомольский проспект начинается с храма?!! — взбесился он. — А икон понавешали, чтобы комсомольцы на них молились?! Да это же идеологическая диверсия!

Так и на Константина Тихоновича ранее вне себя от ярости Хрущев, перемежая ор матерной бранью, топал:

— Вам слово партии не закон! Вы теперь сами вне закона!

— Если бы вы знали, чего мне это потом стоило, — рассказывал мне после этот удивительный архитектор.

С ним все даже здороваться перестали, считали его уже за «списанного». А ему потом, в конце 1970-х, кстати, первому из советских архитекторов Международную премию за умелое сочетание старой и новой архитектуры дали.

А к нам после филиппики Гришина из райкома компартии тут же комиссия заявилась. Но и в ней замечательнейший человек Николай Николаевич Соболев, возглавлявший тогда Комитет по охране памятников, оказался!

— Это же вы так просто промыли иконы?

— Да, — вдруг понял я, какое он изящное предлагает решение проблемы. — Точно! Промыли! Знаете, когда там краскопультом работали, смотрим, что-то под побелкой. Мы и начали мыть!

А у нас там эти новенькие иконы под XVII век стилизованы.

— Ну, надо же, — продолжает изумляться Николай Николаевич. — Как раньше иконы писали! Сколько столетий, а они — как новые! Знаете, бывает, возьмут черную доску, — обращается к понурившимся партийным членам комиссии, — промоют её, а там такой красоты икона!

Те кивают, не хотят показаться неучёными.

— У меня по части искусствоведческой никаких претензий тут нет. — резюмирует так ловко взявший инициативу тезка святителя Николая. — Где совещание продолжим? — поторапливает их уже оттуда. — Наверное, в райкоме партии?

— Мне тоже, — спрашиваю, — ехать?

— Вы что с ума сошли? — уже оборачиваясь, улыбается мне.

Храм отстояли. Но меня оттуда перевели. Власти хотя бы так отомстить попытались. Тем более что я там ещё и ограду храма на историческое место передвинуть успел, чем тоже вызвал их раздражение.

Котлован

Фото сделано ориентировочно в 1985 году. Слева направо: псаломщик храма прп. Пимена Великого Виктор; клирики того же храма: протодиакон Сергий Громов (+); протоиерей Василий Бланковский, настоятель протоиерей Димитрий Акинфеев (+), протоиерей Владимир Диваков, протоиерей Владимир Еремин, протодиакон Сергий Голубцов (+); псаломщик Валерий Комзолов (в дальнейшем священник Заиконоспасского монастыря)

Так я и оказался в храме Преподобного Пимена Великого, что в Воротниках. Казначеем там был «законопослушный» гражданин, который лет 30 там уже, в угоду собственному карману да антирелигиозной политике власть имущих, промышлял.

Скажут ему: крыша течёт, он тут же отзывается:

— Сейчас подчиним!

Посылает сторожа, тот берет мешковину, макает её в масляную краску и приляпывает на дыру. Казначей всем улыбается:

— Сделано!

То же самое с куполами: марлечку подложат, подшпаклюют, подтонируют…

— Готово!

Эту бутафорию, как спохватились, поняли, что всю уже целиком менять надо, ремонтировать там уже было нечего. Крышу перекрыли, купола поставили новые. И это опять же умудрились сделать в условиях запрета на капремонт.

И тут я ещё затеял церковную ограду на историческое место вернуть, — тогда постоянно прихрамовую территорию урезали.

— Да зачем вам это надо? — заохали боязливые из служащих и сотрудников. — Нам же теперь отвечать придётся!

Им-то — обошлось. А меня опять перевели, считай, что сослали. Потому что про храм Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище тогда так и говорили: оттуда уже разве что в могилу.

— Там вам уж никакую ограду никуда двигать не придётся, — насмехался уполномоченный, — там все оградки прочно вкопаны на свои места…

Там на приходе было далеко не церковное «духовенство»: литургию служили скоропалительно, а попробуй что сказать — кулак покажут…

Помню, приходишь, открываешь храмовую дверь, а внутри чернота нависает! Калорифер не предназначен для топки углем, — только объяснить попробуешь, а тебе:

— Служите в холоде! — огрызаются.

Удалось там батареи установить, котёл поставить. Но, главное, я там открытия приписного храма Симеона, епископа Персидского, добивался.

Церковь открыли. А меня опять перевели в… концертный зал! Он тогда в храме Большое Вознесение у Никитских ворот располагался.

А до этого там вообще Энергетический институт был, и по центру такая странная махина висела, — с помощью которой искусственные молнии изучали. От их ударов все здания в округе тряслись, а здесь, значит, такой бункер был, и вместо него — я как вошел, смотрю, — котлован остался!

Супруга моя тоже заглянула в него — и, видимо, памятуя присказку о том, куда после храма на Пятницком кладбище переводят:

— Вот тут тебя и похоронят! — вдруг сказала.

— Это слишком большая честь, — отвечаю.

Только мы там осмотрелись, отец Матфей Стаднюк звонит:

— В Успенском соборе Кремля первая литургия состоится, а потом крестный ход к вам пойдёт!

«К нам» — это, конечно, пока ещё громко сказано было. Тогда, бывало, идёшь и сам не знаешь: пустят тебя сегодня внутрь или нет? Дирекция концертного зала там всё никак свои позиции сдавать не хотела. Мы и стали тогда утром и вечером каждый день служить, чтобы просто уже и не выходить из храма.

Тот крестный ход был, кстати, первым, что прошёл со времен советских запретов по улицам Москвы. 23 сентября 1990 года.

Но какие нам ещё бои предстояли.

(Продолжение следует.)