| Православие.Ru | Протоиерей Николай Озолин | 09.10.2009 |

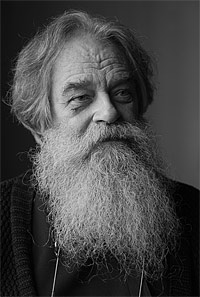

Отец Николай Озолин родился 26 мая 1942 года в эмиграции. В 1959 году поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже и в иконописный класс Л.А. Успенского. В 1964 году окончил институт со званием кандидата богословия. В 1966 году принял сан диакона, в 1968 году рукоположен в сан священника архиепископом Василием (Кривошеиным). Преподавал в Лейденском университете (Нидерланды) и Свято-Владимирской духовной семинарии (США). Кандидат богословия Московской духовной академии (1968). Секретарь Патриаршего Экзархата в Париже при митрополите Антонии Сурожском (1971). В 1985 году защитил докторскую диссертацию в Сорбонне на тему «Православная иконография Пятидесятницы» (русский перевод опубликован в Москве в 2001 г.). С 1986 года — профессор православной иконологии, гомилетики и пастырского богословия в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже[1].

Отец Николай Озолин родился 26 мая 1942 года в эмиграции. В 1959 году поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже и в иконописный класс Л.А. Успенского. В 1964 году окончил институт со званием кандидата богословия. В 1966 году принял сан диакона, в 1968 году рукоположен в сан священника архиепископом Василием (Кривошеиным). Преподавал в Лейденском университете (Нидерланды) и Свято-Владимирской духовной семинарии (США). Кандидат богословия Московской духовной академии (1968). Секретарь Патриаршего Экзархата в Париже при митрополите Антонии Сурожском (1971). В 1985 году защитил докторскую диссертацию в Сорбонне на тему «Православная иконография Пятидесятницы» (русский перевод опубликован в Москве в 2001 г.). С 1986 года — профессор православной иконологии, гомилетики и пастырского богословия в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже[1].

Поколение людей, каких больше нет

— Отец Николай, большая часть вашей жизни связана со Свято-Сергиевским институтом в Париже. Что он значит лично для вас?

— В каком это было году?

— В 1959-м — вот в октябре исполнится как-никак уже 50 лет… Меня привез священник русского скаутского лагеря, с которым я был знаком, потому что состоял в организации русских юных разведчиков. Мне сказали, что нужно пойти в секретариат и узнать, что и как. Когда я открыл дверь, то увидел очень уже пожилого человека, с огромной длинной бородой, который стоял с метлой в руках и подметал. Я спросил у него: «А где здесь секретариат?» Он на меня посмотрел достаточно внимательно и сказал: «А-а ч-ч-то вы х-х-хотите?» Я ответил, что хотел бы записаться в богословский институт. Он сам открыл дверь в секретариат: «Вот, молодой человек к вам пришел». И я слышу ответ секретаря: «Хорошо, владыка, конечно».

— Кто же это был?

— Это был наш ректор, преосвященный Кассиан (Безобразов), ученый мирового масштаба. Сейчас в России печатают его перевод Нового Завета.

— Еще его труд «Христос и первое поколение христиан».

— Это само собой. Его докторскую диссертацию сейчас издали, в Киеве печатали его лекции по Новому Завету. Он принадлежал к поколению людей, каких теперь больше нет, потому что просто такое образование, которое они получили (помимо их личных талантов!), негде больше получать. Владыка Кассиан знал около десяти иностранных языков. И на моей памяти выучил испанский просто так, «ради спорта». Он ездил в последние годы жизни часто на каникулы в Испанию и очень полюбил эту страну. Это был конец 1950-х — первая половина 1960-х годов.

— Какой предмет он читал вам?

— Он читал лекции по Новому Завету. Он действительно был мировым специалистом. Главная его большая научная заслуга заключалась в том, что, освоив всю проблематику либеральной протестантской критики Нового Завета и зная ее назубок, он нашел ко всем ее вопрошаниям православный, с точки зрения церковного Предания ответ. В этом его богословская заслуга. Он замечательные статьи писал о богодухновенности Священного Писания, о евангелистах как историках. Многие его статьи сохранились только в журнале, который издавался у нас и назывался «Православная мысль».

Так что, когда я пришел впервые в институт, то сам, не зная того, попал прямо к ректору. Но это еще и показывает, как они жили: ректор стоит с метлой и подметает у входа в дом.

Кстати, на эту тему хочу рассказать другую похожую историю. Когда будущий архиепископ Аляскинский Григорий (Афонский) после войны попал во Владимирскую семинарию в Нью-Йорке, то зашел туда, разглядел, где находится храм, пришел в храм и увидел в нем человека не первой молодости, но и не очень старого, который на коленях мыл пол старой тряпкой. Им оказался отец Александр Шмеман. Если учесть, какие это были великие люди… можно без комментариев!

Живое доказательство заботы преподобного

— Конечно, материальное существование подворья — это непрерывное чудо! Это не главное, но показывает, что Господь так устроил, что на самое необходимое всегда хватало. Сейчас мы переживаем непростой, переходный, момент, есть достаточно много людей, которые считают, что хватит уже с этой «эмигрантщиной», пора переходить на нормальное существование, чтобы у профессоров было достойное жалование и т. п. Но этого никогда не было! Те из нас, кто здесь преподавал, и я в том числе, всегда имели какую-то другую «работу», чтобы кормить семью. Не говоря уже о том, что у женатых священников матушки, конечно, работают. Материальное положение нашего подворья в этом смысле — живое доказательство заботы преподобного о нас.

— Отец Николай, расскажите немного об истории подворья: когда оно было основано и почему посвящено преподобному Сергию Радонежскому?

— Все очень просто. Когда митрополит Евлогий переехал из Берлина сюда в 1924 году, получив незадолго до этого назначение от Святейшего Тихона быть митрополитом, экзархом, управляющим русскими православными приходами в Западной Европе, он сразу понял, что посольский храм на рю Дарю не может вместить многотысячную паству эмигрантов, собравшихся в Париже. И он искал второй храм.

Причем митрополит Евлогий считал, что нужен не только приход, но нужна богословская школа. В то время в России богословские школы и в лавре, и другие были уже закрыты. И так как митрополит Евлогий сам был воспитанником Московской духовной академии, он очень дорожил богословским образованием и стал искать место для богословской школы. После Первой мировой войны было нелегко найти какие-то здания; кроме того, не было никаких средств. Но ему сказали, что кто-то узнал, что в 19-м округе Парижа продается участок, и даже с храмом. Он приехал посмотреть.

— Участок на окраине Парижа?

— Нет, в северо-восточной части Парижа. И самое интересное, что на Крымской улице, которая была так названа в связи с Крымской войной, которой французы так гордятся. На Крымской улице, 93. Это был пустырь: все заросшее, запущенное. Некогда сюда ссыпали все: песок, камни, ветви, — что оставалось от устроенного при бароне Османе во времена Наполеона III парка Бют-Шомон, первого парка в Париже, устроенного в стиле английского романтического, а не французского — со стрижеными деревьями и геометрическими линиями — сада.

И вот в начале второй половины XIX века приехал в Париж из Германии некий молодой пастор Фридрих фон Бодельшвинг, лютеранин. Ему было своего рода откровение, что рабочий мир не надо оставлять левым политическим силам, что есть Спаситель. Что Его благовестие относится и к рабочему миру. И Бодельшвинг приехал сюда как миссионер. А почему сюда? Потому что этот округ был, по сути, рабочим кварталом. Люди здесь жили очень бедные, и многие из них были иностранными рабочими, теми, кого теперь в Москве называют гастарбайтерами. Здесь ими были тогда немцы. Они здесь очень бедствовали со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. И Бодельшвинг основал среди них миссию, а через какое-то время купил эту горку и построил храм — лютеранскую кирху. Это место называлось «немецкая горка» — der deutsche Huegel.

Он очень успешно работал, а через 15 лет, кажется, вернулся в Германию и там затеял дело, которое до сих пор существует в лютеранской Церкви, — знаменитая «внутренняя миссия» — борьба с дехристианизацией европейского населения. Там он создал целую деревню, а здесь, в Париже, было его первое дело. Все это процветало до 1914 года, когда всех выслали, и тут осталось пустое место, пустые здания, деревья да трава, которые росли очень пышно. Вот это и увидел митрополит Евлогий в 1924 году и сказал: «Здесь укромно и уютно. То, что мне нужно!».

Замечательно, что торги были назначены на 18 июля, то есть…

-…на память преподобного Сергия.

— Тут митрополит Евлогий ожил совсем, назначил торжественный молебен с утра на рю Дарю со своими сотрудниками. Среди них, кончено, был отец нашего Н.М. Осоргина Михаил Михайлович Осоргин, но купил это все, конечно, митрополит Евлогий, все делалось по его благословению и его инициативе. И в следующее воскресение здесь шли уже первые службы. Храм был еще совершенно белый…

— Никаких икон, ничего?

— Абсолютно ничего! Начали сразу служить, митрополит Евлогий освятил храм. То есть приход — это первое, что было создано. Сохранилось в его воспоминаниях слово, которое он сказал в день освящения: «Святейшему Тихону известно, что мы здесь делаем сегодня — совершаем освящение этого храма и надеемся открыть Богословский институт». Надо отдать должное митрополиту Евлогию — он среди всех зарубежных иерархов больше других старался удержаться в Русской Церкви, что ему удалось вплоть до 1931 года. С 1931 до 1944 года он временно находился в юрисдикции Вселенского Патриарха, но был принят обратно в Русскую Церковь и умер митрополитом, экзархом Русской Церкви в Западной Европе. Я думаю, что для него было высшим счастьем в жизни, что он вернулся.

Лампада Русского Православия на чужой земле

— Отец Николай, ведь и митрополит Евлогий, и М.М. Осоргин, и многие русские люди, оказавшиеся на чужбине, чувствовали глубокую связь с Россией и, вероятно, поэтому назвали в честь преподобного Сергия и подворье, и институт?— Конечно! Митрополит сказал в своем слове, что зажигается лампада на чужой земле, но это лампада нашего, Русского, Православия. Тот факт, что торги были в день преподобного Сергия, осмыслялся как чудо, как явное с самого начала проявление покровительства преподобного Сергия этому месту, этой духовной школе. Так всегда было, так есть сейчас.

— Об институте заговорили сразу?

— Да, потому что планы существовали давно, только было неясно место их осуществления. Первоначально обсуждалось открытие института чуть ли не в Китае, потому что в Маньчжурии была огромная русская колония. Из Югославии туда поехал по благословению митрополита Антония (Храповицкого), например, молодой владыка Иоанн (Максимович), ставший епископом Шанхайским.

Когда я был в Америке, преподавал во Владимирской академии, то познакомился с выходцами из Маньчжурии. В коммунистическое время многие из них оттуда перебрались сначала на западное побережье Америки, потом и на восточное. Их сразу можно было узнать, потому что от них веяло подлинной традицией. Сильные лица, осанка, духовенство особое — меня тогда это поразило!

— А в институте было не так?

— К нам в институт попали люди очень разные. Среди них были и кающиеся интеллигенты, и «кондовые» выходцы из духовных школ.

Наш первый инспектор — замечательный владыка Вениамин (Федченков). Это он, между прочим, установил здесь традицию церковного пения и такой монашеский уклон нашей богослужебной жизни. Он был хорошим музыкантом, регентовал на клиросе, потом ему стал помогать М.М. Осоргин.

— Сегодняшняя строгая традиция пения идет именно от владыки Вениамина?

— Да, но изначально этот подход распространялся в основном на институтские службы. У нас с самого начала «двуглавый орел»: и приход, и институт. Но они, слава Богу, и по сей день живут в хороших отношениях.

— Напомните, пожалуйста, когда был основан институт.

— В 1925 году. Уже 80-летие отпраздновали!

— Удивительно, что удалось собрать преподавателей, сочетавших в себе достоинства преподавателей университета и духовной академии!

— Да-да. Можно сказать, что наши преподаватели были двух направлений. С одной стороны — типа владыки Вениамина. Надо читать его воспоминания, чтобы увидеть, как трезво он оценивал свою alma mater — Петербургскую духовную академию в довоенный период. Он очень…

— критически писал о многом…

-…и когда попал сюда, вдохновился возможностью делать здесь то, что там тогда угасало. Он, конечно, хорошо знал владыку Феофана (Быстрова), который здесь, во Франции, совершенно отошел от официальной церковной жизни и жил отшельником в пещере. Так и скончался. Владыка Феофан был замечательным богословом, духовником царской семьи, человеком, повидавшим многое, но не воспринявшим сам факт эмиграции. А были те, кто, странно сказать, но в эмиграции «расцвели». Но были и другие. Наш отец Киприан (Керн) так объяснял, почему он не согласился стать епископом: «Вне Русской Церкви, вне России каким я могу быть епископом?»

Все-таки все было не однородно, а многогранно. У многих, часто сильных, людей был свой личный подход к самому факту эмиграции.

«Золотой век» института

— А кто и как собирал этих блистательных преподавателей?

— Белград, Париж…

— Вначале и София была серьезным центром…

-…владыка Серафим (Соболев)…

-…да-да, и масса народа вокруг него. Более крупным центром был Белград. Да и отношение Сербского королевства к русской эмиграции было исключительным, принимали всех и вся в сущем сане. Затем Берлин. Но решающим фактором стал переезд митрополита Евлогия в Париж. Так школа была основана в Париже. Если бы он остался в Берлине, то школу основали бы там (слава Богу, этого не случилось: из-за нацизма там все кончилось бы печально). Еще был момент, когда хотели организовать институт в Праге из-за хорошего отношения к русской эмиграции и большого числа людей — многие из Праги потом переехали сюда, например отец Сергий Булгаков и Лосские.

— Это были специальные приглашения митрополита Евлогия?

— Вы помните знаменитый «философский корабль», когда из Санкт-Петербурга (мне кажется, это было зачинание Луначарского) выслали ради спасения философов и богословов? Там были и Струве, и Франки, и другие; и одни попали в Прагу, другие — в Берлин. И потом оттуда их пригласили в Париж. Л. Карсавин, к примеру, приехал из Берлина. Кроме того, в Белграде была очень серьезная группа, в нее входили тогдашние «молодые»: будущий отец Киприан (Керн), который воевал в Белой армии, затем в Белграде окончил юридический и богословский факультеты; Николай Николаевич Афанасьев, окончивший также юридический и богословский факультеты и служивший законоучителем в македонском Битоле. Его митрополит Евлогий пригласил в Париж оттуда. А отец Киприан сперва владыкой Антонием (Храповицким), который его очень любил, был послан начальником духовной миссии в Иерусалим, и уже оттуда, отозвавшись на приглашение митрополита Евлогия, он приехал в Париж. Но любовь к Востоку у него осталась навсегда. Так что их всех созвали из Белграда, из Праги, из Берлина.

— Была ли продумана идейная концепция создаваемого учебного заведения?

— Идеей было воспроизвести всю программу, все курсы и предметы классической дореволюционной духовной академии. Было пять лет учебы. Сначала преподевтический курс, потом четыре академических. Были те, кто до этого окончили семинарию, им преподевтический курс был не нужен, они поступали прямо на первый академический и учились только четыре года. В конце четвертого курса студент писал кандидатское сочинение и получал диплом кандидата богословия.

— То есть институт был неким эквивалентом духовной академии?

— Да, он мыслился как эквивалент академии. Потому А.В. Карташов (он был последним обер-прокурором Синода!) всегда считал, что наш институт был так назван в припадке ложного смирения.

— Действительно, почему его назвали не академией, а институтом?

— По скромности. Ну как это — духовная академия!

— А я всегда думала, что на европейский манер.

— «Профессор духовной академии в Париже», — вот, смотрите, это писал Карташов. А другие сказали: «Мы были созданы как институт, будем институтом». Митрополит Евлогий считал, что так будет скромнее, а скромность украшает. Наверное, вначале так и было, пока еще не собрались все великие.

— А вышло так, что слава этого «скромного» института прогремела на весь мир.

— И слава Богу!

— Кто что преподавал первоначально? Епископ Кассиан — Новый Завет?

— Да. Он тогда был Сергей Сергеевич Безобразов, в Белграде состоял в знаменитом зёрновском кружке вместе с Н.Н. Афанасьевым, К.Э. Керном. Туда регулярно наезжал из Праги В.В. Зеньковский.

— И Георгий Флоровский был там.

— Флоровский приезжал в Белград, но свою диссертацию он писал в академической группе в Праге, так что когда он постулировал на место преподавателя на богословском факультете в Белграде, то тамошние профессора ему отказали (у вас, мол, магистерская диссертация в Праге!). А Флоровский был человеком темпераментным: «Не хотите — не надо, будете преподавать по моим книгам». И хлопнул дверью. Такое существует предание, похоже, что аутентичное, так как соответствует его характеру.

Был там и молодой П. Евдокимов.

— И весь этот белградский кружок оказался в Париже?

— Более-менее да. Остался там Г. А. Острогорский. Остался и С.В. Троицкий, который к нам отношения не имел, но его значение в Сербской Церкви и на Балканах в целом было огромным. Автор «Христианской философии брака». Он был канонистом и очень замечательным богословом. Когда поднялся афонский бунт имябожников, его послали на Святую гору написать рапорт. Он один из немногих уже тогда разобрался точно, что в учении имябожников есть некая неувязочка, что отождествлять имя и Божественную природу богословски несостоятельно. А почему ему было неинтересно приехать в Париж? Потому что здесь преподавал отец Сергий (Булгаков), который написал, как и А.Ф. Лосев, оставшийся в России, «Философию имени» в защиту имябожников. А Троицкий писал свой отзыв без каких бы то ни было философских предпосылок. Но это мы говорим о тех, кто не приехал в Париж.

— А теперь давайте все же вспомним тех, кто приехал.

— Давайте. Мы можем открыть первую «Православную мысль». Это 1928 год, тут содержится хроника академической жизни — «Отчет деятельности Православного богословского института в Париже за 1926/1927 академический год». Приходы-расходы…

— Даже это!

— Да. Состав учащихся, учебная часть. Вот, на 228-й странице первого тома «Православной мысли»: «В соответствии с принятым учебным планом Богословского института в отчетном году читались лекции по следующим предметам богословского курса: Священное Писание Ветхого Завета — профессор, протоиерей С.Н. Булгаков, преподаватель И.А. Лаговский. Священное Писание Нового Завета — профессор С.С. Безобразов (он только в 1930 году принял монашеский постриг). Догматическое богословие — профессор, протоиерей С.Н. Булгаков. Патрология — профессор Г. В. Флоровский (еще не священник!). История Церкви, общая и русская, — профессор А.В. Карташов. История Западной Церкви — профессор Г. П. Федотов».

— «Святые Древней Руси».

— Да, и многое другое. Он был политически, конечно, достаточно левым, поэтому и уехал, но как писатель — изумительный. «Литургика — епископ Вениамин (Федченков)».

— У владыки есть замечательное описание богослужения двунадесятых праздников.

— Да. И В.Н. Ильин, доцент. Я его хорошо помню. Он был ярым софиологом, учеником отца Сергия (Булгакова). «Философия — профессор С.Л. Франк, профессор Н.О. Лосский и профессор Б.П. Вышеславцев (он недостаточно известен, хотя тоже очень интересный, о его книге «Этика преображенного эроса» ходило много шуток у нас). Логика — преподаватель Л.А. Зандер. Славянский язык — епископ Вениамин и профессор Н.К. Кульман. Греческий язык — профессор С.С. Безобразов. Латинский язык — доцент Г. П. Федотов. Он был специалистом по западному христианству, очень хорошо знал историю западного христианства и писал книги о западных святых.

Экстерриториальное пространство

— Институт был открыт для молодых людей или для молодых людей и девушек?— Для молодых людей, как и дореволюционная духовная академия.

— То есть современная система совместного обучения появилась позднее?

— Еще в мое время в институте девушки не учились. Это переменил ректор протопресвитер Алексий Князев.

— Главным языком был какой?

— Единственным языком преподавания и жизни был русский язык.

— Ваш выпускник протоиерей Михаил Фортунатто, учившийся в институте в начале 1950-х, вспоминал, что чувствовал себя здесь немножко в России, особенно в воскресные дни, в двунадесятые праздники.

— О да, подворье было действительно русской деревней, совершенно экстерриториальным местом! Здесь по-французски не говорили. Так что на этой горке мы жили, словно на острове посередине парижского моря.

— И вот эти замечательные преподаватели и жили при институте?

— Да, ректор владыка Кассиан жил на подворье, отец Киприан тоже, имел маленькую комнату и кухоньку там, где сейчас секретариат. А напротив две комнаты прямо над владыкой Кассианом занимал Карташов со своей «Карташихой» — Павлой Полиэктовной, «дамой с характером». Она очень строго держала Антона Владимировича. Разведенная, так что он не мог стать священником, просил несколько раз, но в Константинополе отказали. Павла Полиэктовна очень вкусно готовила. И владыка Кассиан, который жил на этаж ниже, в праздничные дни открывал окна и, вдыхая идущий из окон сверху аромат, говорил: «М-м-м…(глазки у него заблестели), а я в-в-в-ввкус к-к-к-ккурицы п-п-п-п-ппомню!» Это трогательно после 40 лет монашества! Отец Киприан у себя в комнате готовил восточный кофе, турецкий, но он его называл не турецким, а «византийским»!

«Полнота неимоверная!»

— Ну вот, предметы и лица я перечислил.

Я помню Флоровского, он был изумительный оратор и в мое время уже из Америки приезжал на конференции, на наши Литургические съезды, на осенние и весенние съезды РСХД — весенний собирался обычно на французскую Pentecote, то есть на западную Пятидесятницу.

Отец Александр Шмеман в Париже до конца своей жизни слыл за «нашего молодого богослова, который уехал в Америку». В 1950 году он действительно уехал в Америку, а когда ему было уже 60 лет и он приезжал в Париж, то его представляли: «Наш парижский молодой богослов». А то, что он уже немного постарел, никто как-то не заметил.

— Интересно, как они общались с отцом Киприаном (Керном)?

— Они были очень близки. Тем более что отец Киприан был настоятелем церкви святых Константина и Елены в Кламаре, в предместье Парижа, и во время войны ходил пешком туда на воскресную службу. Это подвиг! Он очень любил это дворянское гнездо — свой кламарский приход, был строгим, внимательным, держался определенных устоев, был знатоком устава.

— Как отец Киприан принимал учение отца Александра Шмемана, его попытки воплотить результаты изысканий по исторической литургике в жизнь?

— Я думаю, в целом очень положительно. В конце концов, у отца Александра два источника: с одной стороны, «Экклезиология» Афанасьева, а с другой стороны, интуиция отца Киприана, который, однако, всегда писал, что «я так считаю, но это не значит, что это надо делать сейчас, и никто да не дерзнет это делать по собственному наитию, нужны официальные церковные постановления». А отец Александр в этом его не послушался и начал воплощать все, что принял от отца Киприана из лекций, из личных контактов. Отец Киприан в институте долгие годы преподавал литургику. В книге о евхаристии отец Киприан защищает точку зрения, что одно — прийти к каким-то научным выводам, а вот их воплощение в жизнь должно идти только по официальным каналам.

Но в церковной жизни так не бывает. Слава Богу, есть народ Божий, есть «живые души». Видя профессоров того времени, после общения с отцом Александром Шмеманом, с отцом Иоанном Мейендорфом я начал читать евхаристический канон вслух у нас в храме на подворье, и, к моей величайшей радости, бурной реакции не было.

— Отец Киприан писал об этом в своей книге.

— Да, писал, что «надо было бы их читать, НО…»

— Но кто-то может вам возразить, отец Николай, что недаром эти молитвы названы «тайными»!

— Миленькая, это же явление не XIX века. Вы, конечно, помните, что еще император Юстиниан в 565 году написал об этом 137-ю новеллу, запрещающую священникам чтение молитв про себя: «Повелеваем, чтобы все епископы и пресвитеры не тайно произносили молитвы Божественного приношения и святого крещения, но голосом, который был бы слышим верным народом, дабы души слушающих приходили от того в большее благоговение. Приличествует молитву к Господу нашему Иисусу Христу, нашему Богу, с Отцом и Святым Духом во всяком приношении и других службах возносить громко». И когда ко мне начинают придираться, я говорю, что исполняю волю императора Юстиниана! Еще в VI веке он заметил, что константинопольское духовенство поддалось влиянию, которое шло из Персии от несториан (они были первыми, кто завел моду на чтение литургических молитв не вслух). Известно, что его не послушались. К сожалению, в послеиконоборческий период эти молитвы читались уже повсеместно про себя.

— Слава Богу, что на подворье это не так: так гораздо глубже проживаешь литургию!

— Я помню Успенского. Уж что-что, а Леонида Александровича всю жизнь называли «старовером». И когда у них в Скорбященском приходе появился священник, который стал читать молитвы канона вслух, он говорил: «Ты знаешь, такая полнота! Тут тебе и образ, тут тебе и канон, и ты видишь, и слышишь, и все о том же! Полнота неимоверная!» Вот реакция церковного человека.

— Отец Николай, вы немного художник. Как выглядели преподаватели института, которых вы знали?

— Вот владыка Кассиан. Он был монахом Пантелеимонова монастыря на Афоне.

— Борода у него огромная!

— Борода у него была славная. Как говорил про него отец Киприан: «У некоторых наших архиереев волосы растут даже из глаз». На Афоне он встретился с будущим владыкой Василием (Кривошеиным), там они очень дружили.

— Епископа Кассиана было интересно слушать? Ведь бывают же такие великие ученые, слушать лекции которых, однако же, совершенно невозможно.

— Он не был оратором, потому что он очень сильно заикался. Он не заикался только, когда служил. Вы знаете, что заики при пении не заикаются. Он говорил все возгласы и даже читал Евангелие наизусть. Владыка Михаил (Стороженко), сегодняшний настоятель Свято-Сергиевского подворья, в мое время бывший у него диаконом, любит вспоминать такой случай. Как-то замешкались с выносом Евангелия. Владыка Кассиан стоит, время идет. Он начинает: «Во время оно…». И вот пока принесли Евангелие, пока его открыли, владыка уже все дочитал до конца наизусть.

— Он так заранее готовился к службе?

— Нет, он просто знал Евангелие наизусть. Причем он знал наизусть не только славянский текст, но и греческий подлинник с разночтениями. Для него это был вопрос практический: подождать ли, пока принесут Евангелие и раскроют перед ним или плавно продолжить службу? И он плавно продолжил службу.

— Студенты любили его?

— Да, потому что он был такой по-отечески любвеобильный, хотя характер имел не совсем легкий. Разубеждать его в чем-то, что он решил, было трудно. Но студентов он любил, считал их своими детьми. Он устраивал чаепития вот там, где жил, где я застал его с метлой. У него там было две комнаты. Одна — личная келья, другая вроде кабинета с книгами.

— Кстати, вот такой вопрос. Вы рассказывали, что даже иконы не удалось из России вывезти. Но раз не удалось вывезти иконы, то и книги, видимо, этим профессорам тоже не удалось вывезти?

— Нет, конечно!

— А как же они читали лекции?

— Лев Александрович Зандер много подвизался в этом смысле. Ездил в страны бывшей Российской империи — Прибалтику, Польшу, даже в Финляндию — и там собирал богословские книги из разных библиотек. Одним из таких мест, откуда к нам попали многие книги, была (вот тут есть печать!) «Методистская миссия в Праге».

— То есть эти книги специально искали и покупали?

— Да, собирали и привозили сюда.

— Но первоначально, наверное, книг было мало, и лекции читали по памяти?

— Естественно.

— Это же какой высочайший профессионализм и глубочайшее образование!

— Конечно, вы совершенно правы, я об этом никогда не задумывался.

— Сейчас часто переиздают в Москве труды профессоров института, и тогда поручают одному корректору проверять французский текст, другому — греческий и т. д., а ведь писавший сам свободно владел всеми этими языками сразу!

— У нас так до сих пор принято. Считалось, что если мы цитируем иностранного автора, то лучше цитировать в оригинале для того, чтобы быть уверенным, что не исковерканы цитаты собственным переводом. Это было непреложным требованием.

— Да, вот, например, Карташов не переводит цитаты ни с латыни, ни с греческого, ни с современных европейских языков.

— Да, наши профессора совершенно естественно переходили с одного языка на другой, даже не задумываясь, не замечая этого, просто потому, что изложение того требовало. Отец Василий Зеньковский часто говорил на лекции: «Как по-немецки говорят, lachen ist gesund», и сам смеялся.

— Вот это была культура преподавания!

— Это была общеевропейская культура.

— И дореволюционная русская тоже.

— Ясно! Они же принадлежали к тому поколению. Были те, кто считался молодым, как, например, Вейдле. Он был специалистом по Сервантесу и Данте, я не говорю о Гете, Шекспире и Шиллере — это само собой; и все европейские языки, на которых есть настоящая литература, были для него родными. Свою книгу «Умирание искусства» он мог написать именно потому, что все, о чем он писал, было его личным достоянием.

«Всегда все и всегда вместе»

— Надо еще сказать о человеке, о котором не очень известно в России. Это отец Николай Афанасьев.

— Почему же? «Трапеза Господня» — «всегда все и всегда вместе».

— Это не все, что он писал. Но я вижу, что сейчас произошел некий сдвиг. Лет десять-двенадцать назад, когда я в каком-то доме упоминал об отце Николае, он еще был неизвестной фигурой.

— Он преподавал у вас?

— В мое время он был нашим самым любимым профессором. Его лекции были более живыми, чем у владыки Кассиана. Он читал каноническое право. А начинал свои лекции так (у него была небольшая, шириной меньше сантиметра, выстриженная «каноническая» бородка): «Господа студенты! Мне поручено читать вам предмет, который обычно называют „каноническое право“, хотя я вам сразу должен сказать, что такое название является недоразумением, потому что самому праву в Церкви места нет. Право проникло в Церковь только тогда, когда оскудела любовь». На полном серьезе так он начинал свой курс. Ну, как таких людей не любить?! Это было замечательно! «Служение мирян в Церкви», «Церковь Духа Святого"… Он так умел это преподнести, понимаете?

— Значит, человек и жил этим, это нельзя просто на словах сказать.

— Не то слово! Конечно, он этим жил. «То, что я когда-то называл евхаристическим богословием, теперь стало общим достоянием». Как не благодарить Бога, понимаете?

С протоиереем Николаем Озолиным беседовала Александра Никифорова