| Русская линия | Инна Симонова | 12.03.2008 |

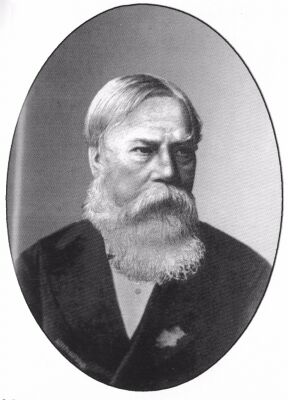

За широту и многогранность таланта его нередко сравнивали с людьми эпохи итальянского Возрождения. Он был крупным промышленником, финансистом, организатором московского купеческого сообщества, строителем первых частных железных дорог и учредителем первых частных банков в России, основателем Архангельско-Мурманского пароходства. Вместе с тем это был талантливый ученый-математик, шелковод, публицист-славянофил, издатель, щедрый меценат, на деньги которого были основаны пять профессионально-технических учебных заведений в его родной Костромской губернии. Но существовала еще одна из граней его дарования, в которой он, к сожалению, раскрылся далеко не в полной мере — искусствоведение. Ради изучения истории изобразительных искусств — «одного из самых прямых путей к изучению истории человечества» — он в 29 лет оставил поприще профессора математики Петербургского университета и отправился в странствия по Западной Европе.

За широту и многогранность таланта его нередко сравнивали с людьми эпохи итальянского Возрождения. Он был крупным промышленником, финансистом, организатором московского купеческого сообщества, строителем первых частных железных дорог и учредителем первых частных банков в России, основателем Архангельско-Мурманского пароходства. Вместе с тем это был талантливый ученый-математик, шелковод, публицист-славянофил, издатель, щедрый меценат, на деньги которого были основаны пять профессионально-технических учебных заведений в его родной Костромской губернии. Но существовала еще одна из граней его дарования, в которой он, к сожалению, раскрылся далеко не в полной мере — искусствоведение. Ради изучения истории изобразительных искусств — «одного из самых прямых путей к изучению истории человечества» — он в 29 лет оставил поприще профессора математики Петербургского университета и отправился в странствия по Западной Европе.

Методично знакомясь с великими произведениями живописи, скульптуры, памятниками архитектуры, Федор Васильевич надолго осел в Италии, где, плененный ее красотами, даже предпринял попытку учиться рисованию, используя свои теоретические познания в области «теории теней и перспективы» — лекционного курса, читанного им в течение ряда лет в северной русской столице.

«Италия, блаженная, благословенная Италия, — восторженно делился он своими впечатлениями с оставшимся в Петербурге товарищем юности историком литературы, критиком и цензором А. В. Никитенко. — Во Флоренции день мой начинался Рафаэлем, оканчивался лазурью итальянского неба и милой улыбкой цветочницы. Все поэтизировалось, все питало душу прекрасным… Венеция со своими волшебными дворцами, выдвинутыми из моря, со своими Тицианами и Тинтореттами, со своею четырнадцативековою историею, — вот итальянские университеты, вот школы философии. Италия образует душу… она дает простор всему, что есть в ней божественного, она не навязывает праздных идей, но питает и развивает те, которые образовались, и очищает их от всего, наросшего от скверностей земного существования» [1].

В библиотеках Венеции и Ватикана Чижов изучал исторические источники, и у него зародилась мысль создать четырехтомную историю Венецианской республики, с которой он намеревался познакомить своих соотечественников.

Лето 1843 года стало переломным в жизни и идейных исканиях Чижова. С целью сбора материалов к задуманной работе он предпринял пешеходное путешествие из Венеции в бывшие ее владения: Истрию, Далмацию и Черногорию, находившиеся теперь в составе Габсбургской и Османской монархий, — и неожиданно для себя увлекся славянским национально-освободительным движением, начал развивать идеи об особой миссии славянства в обновлении дряхлеющего Запада, о роли Православной Церкви как краеугольного камня будущего единения славянских племен. Вскоре через поэта Н. М. Языкова произошло и его заочное знакомство и сближение с кружком московских славянофилов.

Зиму 1844/45 года, как и две предыдущие, Чижов провел в Италии. К этому времени его искусствоведческие занятия приобрели славянофильскую направленность и стали частью общеславянофильских эстетических исканий. Их основа — в убеждении: истинно художественное творчество не возможно вне национальных форм; произведения искусства должны основываться на народных началах. И наоборот: только тот народ имел отдельное, самостоятельное существование, который имел свое искусство [2].

Славянофилы считали, что искусство послепетровской России большей частью ненационально. Вопрос о «русской художественной школе… есть для нас вопрос жизни и смерти в смысле деятельности нравственной и духовной» [3]. С этим утверждением А. С. Хомякова Чижов был согласен безоговорочно: «Теперь, когда наша народность развивается и требует самостоятельности во всех явлениях жизни, должна ли она оставаться неподвижною в искусстве?» — спрашивал он в статье «Памятники московской древности Ивана Снегирева», написанной в середине 40-х годов для одного из первых славянофильских сборников [4].

Свое пребывание в Италии Чижов использовал с максимальной пользой для пропаганды славянофильских эстетических воззрений. И полем его битвы за умы и сердца стала колония русских художников в Риме. В основном она состояла из лучших выпускников-пенсионеров Петербургской Академии художеств, отправленных на стажировку в Италию, а также из уже признанных мастеров живописи, скульптуры и архитектуры, которые подолгу жили и работали на Апеннинах (среди них были живописцы А. А. Иванов, И. К. Айвазовский, Ф. А. Бруни, А. В. Сомов, Ф. А. Мюллер, В. А. Серебряков, И. С. Шаповаленко, скульпторы Н. С. Пименов, Н. А. Рамазанов, П. А. Ставассер, архитекторы К. А. Тон, Н. Л. Бенуа, И. А. Монигетти).

Как свидетельствовал Кривцов, осуществлявший официальный надзор за русскими художниками за границей, влияние Чижова как критика-искусствоведа, обладавшего основательными познаниями, природным даром убеждения и строжайшей самодисциплиной, было действительно благотворным. Он призывал развивать народные начала в творчестве, быть чуткими к главным вопросам времени, доказывал, что труд художника — род общественного служения.

Федор Васильевич был человеком веселым, общительным и открытым, умевшим привлекать и объединять вокруг себя людей, делая их единомышленниками. Поэтому не удивительно, что он стал одним из инициаторов создания, а впоследствии и лидером кружка, своего рода землячества, — еженедельных собраний русских художников в Риме. Они получили название «суббот». Если прежде цвет отечественного изобразительного искусства сходился вместе под небом Италии не иначе как для праздного времяпрепровождения: «кутежничества», игры в карты и бильярд, — то отныне молодые люди стали собираться вместе с целью художественного самообразования: для чтения и обсуждения лучших произведений русской и западноевропейской литературы и беллетристических опытов друг друга. Дневник Чижова того времени доносит до нас свидетельства о том, какие именно произведения выносились на суд кружка. Так, в одну из «суббот» декабря 1843 года был заслушан перевод с итальянского, выполненный Александром Поповым; затем, пишет Чижов, «читали мы русские вещи Хомякова. Я думаю всегда оканчивать чтение чем-нибудь русским, но только именно русским» [5].

Среди работавших в то время в Риме художников Чижов особенно выделял пейзажиста Е. Г. Солнцева, портретиста и мозаичиста И. С. Шаповаленко, исторического живописца В. А. Серебрякова. Каждый из них был чрезвычайно талантлив, но вдали от родины страдал от безденежья, сковывающего их созидательные, творческие силы. И Чижов в силу своей страстной натуры, принимавшей близко к сердцу идейные искания, творческие кризисы и неустроенность быта товарищей, стремился им помочь.

«Теперь в Риме появился дельный пейзажный живописец Солнцев, — писал он вернувшемуся из Рима в Москву Н. М. Языкову, — он не пенсионер, у него нет средств» [6]. И Николай Михайлович, всецело доверяя художественному чутью и вкусу Федора Васильевича, живо откликнулся. Он заказал Егору Григорьевичу Солнцеву римский пейзаж, переслав через друзей щедрый аванс. Также по просьбе Чижова материальную и творческую помощь Солнцеву оказывали Н. В. Гоголь, А. А. Иванов и Г. П. Галаган.

Чижов нашел возможность поддержать и сына вольноотпущенного дворового человека, исторического живописца и портретиста Василия Алексеевича Серебрякова: меценатствующий торговопромышленник П. В. Голубков и его супруга заказали художнику картину «Вирсавия, пленяющая Давида», а Галаган — свой трехчетвертной портрет в украинском национальном костюме.

Обратил Федор Васильевич внимание друзей и на «препорядочного портретиста» 26-летнего Ивана Савельевича Шаповаленко. Молодой художник лишь недавно освободился от крепостной зависимости и был отправлен Обществом поощрения художников в Рим для изучения мозаичного искусства. Помимо решения проблем материальных, Чижов вознамерился привлечь интерес публики к творчеству Шаповаленко особым образом. В своей пространной статье «О работах русских художников в Риме», которая была напечатана в 1842 году в нескольких номерах «Санкт-Петербургских ведомостей» и была включена славянофилами в «Московский литературный и ученый сборник» за 1846 год, он посвятил талантливому украинскому живописцу несколько страниц с подробнейшим разбором его произведений [7].

Но наиболее близко в это время Чижов сошелся с Александром Андреевичем Ивановым. Гениальный художник занимал квартиру во втором этаже небольшого дома на склоне холма в окружении живописного сада со множеством яблонь, смоковниц, миндальных деревьев. Из его окон на фоне синих вершин альбанских гор открывалась величественная панорама Рима, уносившая воображение в первые века христианства. Именно здесь Ивановым было задумано грандиозное полотно «Явление Мессии», обессмертившее его имя. Впоследствии оно стало известно как «Явление Христа народу».

Но наиболее близко в это время Чижов сошелся с Александром Андреевичем Ивановым. Гениальный художник занимал квартиру во втором этаже небольшого дома на склоне холма в окружении живописного сада со множеством яблонь, смоковниц, миндальных деревьев. Из его окон на фоне синих вершин альбанских гор открывалась величественная панорама Рима, уносившая воображение в первые века христианства. Именно здесь Ивановым было задумано грандиозное полотно «Явление Мессии», обессмертившее его имя. Впоследствии оно стало известно как «Явление Христа народу».

Неподалеку, на Виколо дель Вантаджо, находилась просторная мастерская Александра Андреевича. Она была нанята специально для работы над картиной огромных размеров. Стены ее были сплошь покрыты рисунками, расписаны углем и мелом; к ним были приставлены, а то и лежали просто на полу эскизы, этюды, эстампы, картоны. И над всем этим художественным беспорядком возвышался легендарный холст, работу над которым хозяин мастерской, как правило, не прекращал с утра до позднего вечера: в пять часов он был уже на ногах у мольберта, в полдень — небольшой отдых и затем снова многочасовой труд вплоть до захода солнца.

Оказавшись впервые летом 1842 года в «святая святых» гениального соотечественника, Чижов был ошеломлен увиденным. «Иванов в нашей истории художеств будет одним из первых», — прозорливо предсказал он [8]. Александр Андреевич стал для Чижова воплощением идеала художника — бескорыстного, целеустремленного, безраздельно преданного искусству. Он горячо полюбил Иванова, и тот отвечал ему нежной привязанностью.

Александр Иванов испытал на себе влияние личного обаяния и глубоких искусствоведческих познаний Чижова. Кроме того, Федор Васильевич, хотя и был на пять лет младше, воспринимался им как советчик и опекун, обладающий неоспоримым авторитетом в житейских делах, в которых сам он был крайне несведущ. В ноябре 1844 года в письме к художнику Ф. А. Моллеру во Флоренцию Иванов писал: «У вас ли еще Чижов? Пожалуйста, скажите ему, чтобы он поторопился в Рим… Он сделался последней необходимостью для меня… Пожалуйста, Чижова… скорее в Рим!» [9]

Будучи свидетелем денежных затруднений, с которыми сталкивался скромный и порой излишне доверчивый Иванов, Чижов взялся ему помочь: без устали хлопотал о подыскании средств для успешного окончания многолетнего подвижнического труда художника, защищал его, где только мог, от обвинений в медлительности, доносившихся с разных сторон.

Чижов обратился с просьбой к В. А. Жуковскому, в то время воспитателю Наследника Великого князя Александра Николаевича, ходатайствовать перед Цесаревичем о денежном пособии Иванову. Через Федора Васильевича художник получал деньги и от других лиц, в том числе и от московских славянофилов.

16 декабря 1845 года студию Иванова посетил Император Николай I и удостоил незаконченный труд художника высокой оценки. «Цвет России много доволен, радуется и с нетерпением ждет моей картины, — поспешил сообщить Чижову Иванов. — Сам Царь тех же чувств» [10].

16 декабря 1845 года студию Иванова посетил Император Николай I и удостоил незаконченный труд художника высокой оценки. «Цвет России много доволен, радуется и с нетерпением ждет моей картины, — поспешил сообщить Чижову Иванов. — Сам Царь тех же чувств» [10].

Итак, совместными усилиями удалось добыть средства, которые предоставляли художнику на некоторое время творческую свободу. Но Федор Васильевич не успокоился. «Здесь затеяли [новую] подписку для Иванова, по просьбе Чижова, — писала Н. В. Гоголю в мае 1846 года Александра Осиповна Смирнова-Россет, — не худо бы собрать 6000, это его обеспечит еще на два года; все это делается между людьми, его любящими как русского художника» [11].

«Ваша картина не только Ваше произведение, — убеждал Иванова Чижов, — мне в ней видна будущность целой школы»; «картина Ваша — достояние России» [12].

Столь же горячо об этом произведении Иванова отзовутся позднее и другие члены славянофильского кружка. Хомяков, подобно Чижову, увидит в «Явлении Мессии» новый уровень искусства. По его мнению, картина эта выражает не единичную сущность, но общую суть всего народа. Иванов — в живописи, что Гоголь — в словесности и И. Киреевский — в философии. В произведениях, подобных шедевру Иванова, «мы, русские, мы все, сдавленные тяжестью своего странного исторического развития, выбалтываем себе выражение и сознание». Картина Иванова, считал Хомяков, — произведение эпическое, ее можно сравнить лишь с «эпосом истинно народным». Та степень простоты, которой удалось достичь художнику, «встречается только в живописцах до-Леонардовского времени». Именно в верности «детскому», «иконописному» искусству и состоит новаторство Иванова [13].

Чижов сформулировал проблему соотношения искусства и христианства — одну из наиболее важных составляющих славянофильской эстетики — еще в Петербурге, заинтересовавшись историей изобразительных искусств. Соседство в Риме с прославленным немецким художником Фридрихом Овербеком, автором вышедшего в 1840 году труда «Торжество религии в искусстве», посещение его мастерской и личное знакомство дали новый стимул размышлениям на эту тему.

Овербек основал в Италии братство «назарейцев», немецких и австрийских живописцев-романтиков, по идейным соображениям перешедших из протестантизма в католичество. Они уподобляли себя первым ученикам Иисуса из Назарета и считали своим покровителем евангелиста Луку, первого иконописца. «Назарейцы» стремились выразить в своем творчестве простоту и цельность христианского чувства, подражая художникам раннего Возрождения. «Благодаря им, — писал Чижов в своей статье „Джованни Анджелико Фиезолийский: Жизнеописание“, — мы открыли имена Перуджино, учителя Рафаэля, Доменика Гирландайо, Мазаччо, но более всего научились восхищаться едва земною чистотою произведений фра Беато Анджелико» [14].

Однако, по мнению Чижова, в творчестве «назарейцев» наглядно отразилась непреодолимая субъективность католицизма, подменявшая теплоту истинно христианского верования своеволием рационализма. Соотношение традиционной православной иконописи и западной религиозной живописи разрешалось в пользу «отечественного средневековья». Только русская икона создавала единство образа-молитвы. Только она сохранила в неприкосновенности верность преданию. Следовательно, и художнику XIX века надлежит подняться со степени живописца до уровня иконописца. Тем самым русское искусство будет спасено как от мертвящего академизма, так и от рассудочной эклектики Запада.

«Искусство, — писал в это время славянофил Константин Аксаков, — есть язычество и несовместимо с жизнью христианскою… В нашей русской жизни, верою Православною основанной, оно быть, как искусство, самостоятельно не может: оно может принять лишь служебный характер, как принимает оно в иконописи» [15].

Чижов пытался определить, где проходит рубеж между личностью художника, искусством и велением Церкви, и приходил к выводу, что иконопись, выражая чувства религиозной общины, лишена индивидуального своеобразия и личностного переживания, а потому наиболее полно и совершенно воплощает присущие русскому народу чувства глубокой религиозности и общинности. Именно она является исконным, природным для русского народа искусством. Чижов обращался к авторитету «Стоглава» 1551 года, наставлявшего иконописца «отвергнуться в себе самом» и блюсти высоту нравственности: «Подобает быти живописцу смиренну, кротку, благоговейну… наипаче же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением».

«Иконопись ждет человека и ждет с нетерпением» [16], — провозглашал Чижов. Именно в творчестве Иванова уловил он развитие древнерусской иконописной традиции. Он призывал художника быть творцом нового направления в живописи, которое возвратит ее к простоте линий старых мастеров. «Пусть картины украшают стены салонов и гостиных, но им не место в церкви», — считал Чижов. «… Какая должна быть у нас иконописная живопись? по моему крайнему убеждению, непременно старообрядская, то есть верная древним преданиям» [17], — и в качестве образца посылал Александру Андреевичу древние раскольничьи иконы.

Иванов настолько увлекся идеями Федора Васильевича, что в конце 1844 года, едва прослышав о том, что Константин Тон будто бы хочет поручить ему создание монументального запрестольного образа «Воскресение Христово» для строящегося в Москве в русско-византийском стиле храма Христа Спасителя, приостановил на несколько месяцев работу над картиной «Явление Мессии», которую считал главным делом своей жизни, и приступил к воплощению замысла, давно вызревавшего в нем из бесед и переписки с Чижовым. Художник решил писать образ, а не историческую картину на религиозный сюжет. Чижов расценил это намерение Александра Андреевича как первую дельную попытку обратить русскую живопись к ее истокам. Столь ответственная работа стала бы продолжением художественного подвига Иванова, который бы непременно повлек за собой последователей [18].

Художник «двухмесячным чтением и думами приучал мысли… следовать в глубину нового предмета». Он делал соответствующие зарисовки в Ватикане, копировал старинные византийские образы [19]. В результате кропотливой работы стали последовательно появляться эскизы, основанные на соблюдении всех правил допетровской церковной живописной символики. Но предельно требовательный к себе Иванов был ими не удовлетворен, о чем Чижов ставил в известность близкого им обоим поэта Н. М. Языкова, находившегося в Москве: «Ал[ександру] Анд[реевичу] необходимо знать, как изображалось у нас „Воскресение Спасителя“. Все, что он ни читает, сколько мы ни толкуем, а останавливаемся на одном: что эта минута соединяется в нашей Церкви с искуплением душ, то есть сошествием во ад. Исторического рассказа о Воскресении нет… Когда дело пойдет дальше, я даже думаю написать Митрополиту Филарету, прося его руководить в этом истинно благом начинании» [20].

Однако напряженный труд нескольких месяцев так и остался до конца неосуществленным. Находясь во Флоренции, Чижов встретил направлявшегося в Рим Константина Тона и начал подготавливать его к нужному пониманию эскизов Иванова. Каково же было его разочарование, когда он узнал, что знаменитый архитектор, строивший храм Христа Спасителя в Москве, решил передать заказ на запрестольный образ Карлу Брюллову. Еле сдерживая негодование, Чижов сообщал в Рим Иванову: «Я дал уразуметь Тону большую ошибку того, что в первом шаге к русской архитектуре не будет первого шага к нашей… иконной живописи» [21].

Иванов мужественно пережил удар. И хотя по инерции он все еще продолжал разрабатывать новые художественные идеи для храма Христа Спасителя (к примеру, его стены Александр Андреевич видел расписанными двумя ярусами ландшафтных изображений Палестины), расставание с мыслью об участии в возведении «тоновского шкапа» не было таким уж тяжелым. Он ясно понимал, что в новой грандиозной постройке не будет «ничего согласного с прадедными правилами симболики церковной» [22].

В 1846 году у Иванова родился новый план: соорудить в Москве по собственному проекту в «византийском стиле» храм Христа Спасителя. Его архитектурный облик должен был восходить к формам храма Василия Блаженного на Красной площади и Успенского собора в Кремле. Он даже составил проект Царского Манифеста, в котором от имени Николая I повелевалось заложить новый храм. И в последующие два года художник продолжал работать над эскизами росписей церковных стен на темы сюжетов из Ветхого и Нового Заветов, которые позднее станут именоваться «протобиблейскими».

Неудачный опыт сотрудничества с К. А. Тоном побудил Чижова к раздумьям о путях развития отечественной архитектуры. «Наша народность, — писал он в своих искусствоведческих статьях, — начиная овладевать всеми сторонами жизни, непременно хочет на всем положить печать свою, и, разумеется, прежде всего на том, что к ней ближе, и что, так сказать, с нею сливается и составляет нераздельную часть ее, то есть на внешности нашей церковной жизни, именно на зодчестве наших храмов». А оно, это зодчество, как и иконопись, «в XVIII веке претерпело сильно… Особенно пострадала внешность наших церквей с тех пор, как по воле Петра Великого вошло к нам голландское зодчество»; затем на русскую почву стали переноситься модели храмов в «римском вкусе» или в стилистике французского рококо, образчиком которых стал Смольный монастырь в Петербурге [23].

Чижов посвятил не один вечер обсуждению этих проблем с Александром Ивановым. Когда же ему приходилось по делам на время отлучаться из Рима, обмен мнениями продолжался в письмах. В марте 1845 года Чижов получил от Александра Андреевича очередное послание. «Очень бы я вас просил, — обращался Иванов к другу, — чтобы вы дали программу брату моему, как учиться архитект[уре] в чужих краях, и в особенности важный вопрос тут, наконец, решить, ехать ли ему в Париж для курса математики или прежде приехать в Рим» [24]. Дело в том, что младший брат Александра Андреевича архитектор Сергей Андреевич Иванов, которого художник оставил в Петербурге в 1830 году совсем еще ребенком, был награжден за свой конкурсный проект золотой медалью Академии художеств и получил право на пенсионерство и завершение художественного образования в странах Западной Европы.

«Думаю написать письмо Серг[ею] Андр[еевичу] Иванову по тому случаю, что ему поручено составить проект во вкусе древних наших зданий, — записал Чижов на страницах своего дневника. — С ним надобно сблизиться и навести его на путь истинный, то есть славянский путь» [25].

В первом же письме к Иванову-младшему Федор Васильевич попытался увлечь юношу своей горячей любовью к русским национальным традициям и заодно убедить его в необходимости изучения точных наук: геометрии, тригонометрии, механики, — без знания которых настоящий архитектор состояться не может. Вскоре в Риме произошла их встреча. В показанных молодым зодчим ученических работах угадывались несомненные признаки таланта, и Чижов загорелся идеей выпестовать из него истинно русского архитектора.

Но в чем состоит русская народность в архитектуре — Чижов уточнять не брался, считая этот вопрос преждевременным. «Архитектура, — по его словам, — как и всякая другая сторона жизни, может явиться тогда вполне самостоятельною, когда сама жизнь получит полноту развития и полноту самостоятельности, — ни того, ни другого у нас еще не было… Начало русской архитектуры лежит не в формах древних храмов, а в основе русской души, ее складе. Когда она разовьется вполне, когда она сама будет самостоятельною, тогда и явления ее будут носить печать самостоятельности» [26].

А пока Чижов предложил молодому архитектору серьезно позаниматься с ним математикой…

К сожалению, жизнь внесла существенные коррективы в планы Чижова. Осенью 1845 года он ненадолго вернулся в Россию, где лично познакомился с «москвичами» — членами славянофильского кружка. «Москва приняла меня превосходно», — сообщал он в Рим Александру Иванову [27].

Чижов становится завсегдатаем славянофильских гостиных Свербеевых, Елагиных, бывает в домах Хомяковых, Аксаковых, Смирновых, где читает написанные им в Риме искусствоведческие статьи. И отовсюду слышит громкие похвалы в свой адрес (особенно льстила высокая оценка со стороны Александры Осиповны Смирновой-Россет, ближайшей приятельницы Пушкина, Жуковского, Гоголя; а Авдотья Петровна Елагина, отметив горячий пафос литературных трудов Чижова, скажет: «Немногие так душевно пишут») [28].

Пребывание в Москве, знакомство на месте с расстановкой сил в противоборствующих лагерях славянофилов и западников, убедили Чижова в инертности славянофилов и как следствие — меньшей популярности их идей в обществе. Немаловажную роль в славянофильской пропаганде должен был сыграть собственный периодический печатный орган. Летом 1846 года в основном на деньги Языкова был куплен у петербургского издателя С. Н. Глинки журнал «Русский вестник». Его редакция поручалась Чижову.

Московский «Русский вестник» Чижов собирался противопоставить журналам петербургским, в которых ему виделось «все уж чересчур нерусское, начиная с языка и до понятий» [29]. «Петербургские журналисты с убеждениями не знакомы, — писал Чижов Иванову. — Это космополиты во всем: в жизни, в верованиях, в добродетелях и пороках, — то есть люди, собирающие все. Но для сбора нужно что-нибудь иное, не один мешок и крючок, которым таскают сор из помойных ям» [30].

Осенью 1846 года Чижов во второй раз уезжает за границу — в земли южных славян, с целью вербовки корреспондентов для «Русского вестника». Однако при возвращении в Россию в мае 1847 года он был арестован на границе по целой серии доносов на него австрийского правительства и агентов III Отделения. В Петербурге эти сообщения были восприняты в свете раскрытого накануне тайного «Славянского общества святых Кирилла и Мефодия», ставившего целью создание конфедеративного союза всех славян на демократических началах наподобие Северо-Американских Штатов. Причастность Чижова к деятельности общества не вызывала сомнений.

После двухнедельных допросов в III Отделении Чижов был выслан на Украину под секретное наблюдение, без права проживания в обеих столицах. Вместе с тем ему было Высочайше разрешено, «отстранив все идеи и мечты славянофилов, продолжать литературные занятия, но с тем, чтобы он свои произведения вместо обыкновенной цензуры предоставлял на предварительное рассмотрение шефа жандармов» [31].

Оказавшись в ссылке, Чижов, лишенный средств к существованию, поселился на хуторе близ Киева и занялся шелководством. Александр Иванов, получив известие от друга-искусствоведа о его «промышленном начинании» поспешил выслать ему из Италии яички шелковичных червей лучшей миланской породы.

Предпринимательскую деятельность Чижов пытался совмещать с деятельностью литературной. Но у III Отделения Чижов все еще находился под подозрением. Его перевод с итальянского «Записок Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора», позволивший знаменитому художнику эпохи Возрождения впервые заговорить по-русски, по цензурным соображениям был издан анонимно: имя опального Чижова было снято с титульного листа двухтомника, вышедшего в Петербурге в качестве приложения к первому номеру журнала «Современник» за 1848 год [32]. А Л.В. Дубельт, основываясь на слухах о том, что Чижов продолжает работать над историей Венецианской республики, приказал в 1849 году конфисковать у него подготовительные материалы — дневник с программой задуманного сочинения — и отослать для прочтения в Петербург.

Только с кончиной Государя Николая Павловича Чижов был освобожден от унизительной обязанности посылать свои литературные труды, предназначенные для печати, на просмотр в III Отделение. В 1856—1857 годах в «Русской беседе» Чижов поместил свои интересные в этнографическом плане «Заметки путешественника по славянским странам»; там же была опубликована и его статья «Джованни Анджелико Фиезолийский и об отношении его произведений к нашей иконописи» [33]. Вместе с искусствоведческими статьями Чижова, изданными в 1840—1850 годы [34], эти работы стали частью общего комплекса материалов, составивших эстетику славянофильства, и внесли свой вклад в изучение живописи итальянского Предвозрождения, традиционного православного иконописания, в понимание сущности, задач и путей развития русского изобразительного искусства и архитектуры XIX века.

В 1857 году за заслуги в области искусствоведения Чижов был удостоен почетного звания вольного общника Российской Императорской Академии художеств. Через год «Общество любителей российской словесности» избрало его своим действительным членом.

Оказавшись в предреформенное время в Москве в центре группы предпринимателей, заинтересованных в широком развитии национальной промышленности, в резком уменьшении влияния иностранного капитала, Чижов стал развивать экономическую сторону славянофильской теоретической программы; при этом идеал славянофильства — свобода земской, общинной жизни — распространялся им на новую область — область свободы частного предпринимательства. «Затеял я в Москве дело — издание „Вестника промышленности“, — писал он в феврале 1857 года в своем дневнике. — Опять сбился с пути: прочь история искусства, принимайся за политическую экономию, за торговлю и промышленность. И то сказать, это вопрос дня; это настоящий путь к поднятию низших слоев народа» [35].

Но даже став, по словам А. В. Никитенко, «совершенно промышленным человеком» [36], Чижов сохранил в себе юношеское чувство восторженности и преклонения перед великими образцами искусства. Он становится мудрым наставником и непререкаемым авторитетом для молодых своих современников: Василия Дмитриевича Поленова, Ильи Ефимовича Репина и Саввы Ивановича Мамонтова. Причем последний будет вспоминать о нем не иначе как о своем «великом учителе». А Поленов именно Чижову, своему крестному отцу, будет обязан пронесенным через всю жизнь преклонением перед именем Александра Андреевича Иванова — воплощенного идеала подвижнического служения искусству, к которому должен стремиться художник. «В 1858 году влюбился в Иванова, — свидетельствовал он. — Рассказ об Иванове от Федора Васильевича Чижова [помню] с 14 лет»; «Когда… Иванов должен был приехать в Петербург из Италии, у нас в семье ждали его приезда, как праздника, собирались встречать его, приготовили даже кресло, куда должны были усадить. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. Он заболел и умер» [37].

Но даже став, по словам А. В. Никитенко, «совершенно промышленным человеком» [36], Чижов сохранил в себе юношеское чувство восторженности и преклонения перед великими образцами искусства. Он становится мудрым наставником и непререкаемым авторитетом для молодых своих современников: Василия Дмитриевича Поленова, Ильи Ефимовича Репина и Саввы Ивановича Мамонтова. Причем последний будет вспоминать о нем не иначе как о своем «великом учителе». А Поленов именно Чижову, своему крестному отцу, будет обязан пронесенным через всю жизнь преклонением перед именем Александра Андреевича Иванова — воплощенного идеала подвижнического служения искусству, к которому должен стремиться художник. «В 1858 году влюбился в Иванова, — свидетельствовал он. — Рассказ об Иванове от Федора Васильевича Чижова [помню] с 14 лет»; «Когда… Иванов должен был приехать в Петербург из Италии, у нас в семье ждали его приезда, как праздника, собирались встречать его, приготовили даже кресло, куда должны были усадить. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. Он заболел и умер» [37].

Юноша начал часто бывать в Императорской Академии художеств единственно ради выставленной там на обозрение публики знаменитой картины Иванова. Он мог часами стоять перед ней, стремясь «поверить алгеброй гармонию». В нем зрела решимость стать художником, создателем шедевра, по мощи идеи и совершенству исполнения равного «Явлению Христа народу». Видя увлеченность сына творчеством Александра Иванова, родители приобрели на выставке работ великого мастера два его небольших этюда. «На днях было у нас торжество, — сообщала Мария Алексеевна Поленова Чижову. — Мы купили, как дети говорят, картину Иванова. Но, в самом деле, купили его Иоанна Евангелиста, в малом виде этюд, с которого он писал большого в картине, это видно по тому, что разбит на граны…» [38] Также Поленовыми был приобретен этюд драпировок для трех центральных фигур картины: Иоанна Крестителя и апостолов Петра и Иоанна. В 1871 году Дмитрий Васильевич подарил этот этюд сыну — по случаю получения им диплома юриста в Петербургском университете и Большой золотой медали Академии художеств за программную картину «Христос воскрешает дочь Иаира».

Чижов пристально следил за успехами молодого художника, которого, по собственному признанию, любил «больше, чем любят кровных племянников». В частых письмах к нему он советовал «глубоко разбирать произведения великих maestro», не сковывая вместе с тем собственного воображения, консультировал по поводу выбора сюжетов, требовал оттачивать до самозабвения технику рисунка, быть предельно строгим в исполнении замысла: не приступать к написанию картины без двух эскизов — «одного, где было бы видно все сочинение, другого, на котором были бы набросаны пятна колорита», и обязательного картона, с полным абрисом будущего произведения…

Чижов пристально следил за успехами молодого художника, которого, по собственному признанию, любил «больше, чем любят кровных племянников». В частых письмах к нему он советовал «глубоко разбирать произведения великих maestro», не сковывая вместе с тем собственного воображения, консультировал по поводу выбора сюжетов, требовал оттачивать до самозабвения технику рисунка, быть предельно строгим в исполнении замысла: не приступать к написанию картины без двух эскизов — «одного, где было бы видно все сочинение, другого, на котором были бы набросаны пятна колорита», и обязательного картона, с полным абрисом будущего произведения…

Приехав в Рим в качестве пенсионера Петербургской Академии художеств, Василий Поленов начал делать этюды для грандиозного полотна «Кто из вас без греха» — первого в серии картин «Из жизни Иисуса Христа"…

Уже после смерти Чижова, в 1880-е годы, Поленов предпринял поездку на Восток, в Палестину, о которой в свое время грезил Александр Андреевич Иванов. Привезенные оттуда этюды позволили ему продолжить начатый в Италии цикл из 68 полотен. Таким образом, исполнилась дерзкая мечта юного Васи Поленова, зароненная в его душу Федором Васильевичем Чижовым, — стать продолжателем дела великого творца „Явления Мессии“ и показать Иисуса Христа не только грядущего, но уже пришедшего к людям и поучающего добру.

Инна Анатольевна Симонова, кандидат исторических наук, член Московской городской организации Союза писателей России и Союза журналистов Москвы

Примечания:

1 — Письмо от 2. IX. 1842 // Русская старина. 1899. № 11. С. 371−372.

2 — Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 332. К. 1. Л. 190 об.; ИРЛИ. Ф. 18. Д. 65. Л. 2.

3 — Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1990. Т.1. С. 97.

4 — Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева // Московский литературный и ученый сборник. М., 1847. С. 130.

5 — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 65 об.

6 — Письмо от 2/14. XII. 1844 // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19−21. С. 128.

7 — См.: Чижов Ф. В. О работах русских художников в Риме. / Московский литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 95−106.

8 — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 1. Л. 23 об.

9 — Рукописный отдел государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (РО ГПБ). Ф. 302. Д. 9. Л. 5, 5 об.

10 — Боткин М. П. А. А. Иванов, его жизнь и переписка. СПб., 1880. С. 202.

11 — Из письма А. О. Смирновой-Россет к Н. В. Гоголю от 14.V.1846. // Переписка Н. В. Гоголя в 2-х томах. М., 1988. Т. 2. С. 187.

12 — Русский архив. 1884. № 1. С. 394; ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Д. 59. Л. 1 об.

13 — Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 347−355.

14 — Чижов Ф. В. Джованни Анджелико Фиезолийский: Жизнеописание // Русская беседа. 1856. № 4. С 135.

15 — Русский архив. 1904. № 7. С. 451.

16 — Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева… С. 130, 138.

17 — ИРЛИ. Ф.1487.VII.с.5.

18 — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 63 об.; ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Д. 59. Л. 2 об.

19 — Боткин М. П. Указ. раб. С. 178, 184.

20 — Литературное наследство. № 19−21. С. 130.

21 — ОР РГБ. Ф.332. К. 10. Д. 30. Л. 7.

22 — Бернштейн Б. А. Иванов и славянофильство // Искусство. 1959. № 3. С. 63.

23 — Чижов Ф. В. Римские письма А. Н. Муравьева / Московский литературный и ученый сборник. М., 1847. С. 94; Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева… С. 140−141.

24 — ОР РГБ. Ф. 111. К. 2. Д. 1. Л. 106.

25 — ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 5. Л. 85.

26 — Там же. Л. 178 об.

27 — Русский архив. 1884. № 1. С. 414.

28 — См. письмо И. С. Акаскова к родным от 5. IV. 1847 // И. С. Аксаков. Письма к родным. 1844−1849. М., 1988. С. 366; Письмо А. П. Елагиной к А. Н. Попову от 24. IХ. 1846 // Русский архив. 1886. № 3. С. 345.

29 — Русская старина. 1889. Т. 63. С. 380.

30 — Русский архив. 1884. № 1. С. 413.

31 — Из доклада гр. А.Ф. Орлова „Об Украйно-Славянском обществе“ // Русский архив. 1892. №. 7. С. 306.

32 — Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора: В 2-х частях. (Перевод с итал. яз.). СПб., 1848. (Приложение к № 1 журнала „Современник“ за 1848 год).

33 — Чижов Ф. В. Заметки путешественника по славянским странам // Русская беседа. 1857. № 1. Смесь. С. 1−37; № 2. Смесь. С. 1−37; его же. Джованни Анжелико Фиезолийский и об отношении его произведений к нашей иконописи // Русская беседа. 1856. № 4. Жизнеописания. С. 132−218.

34 — См., например, статьи Ф. В. Чижова „О работах русских художников в Риме“ и „О римских письмах Муравьева“ / Московский литературный и ученый сборник. М., 1846, 1847; „О Фридрихе Овербеке“ // Современник». 1846. XLIII. № 7. С. 17−68; Чижов также перевел с немецкого языка «Историю пластики» Вильгельма Любке и «Руководство к истории изящных искусств» Франца-Теодора Куглера.

35 — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 2.

36 — Дневниковая запись А. В. Никитенко от 2. XII. 1863. — Дневник в трех томах. М., 1955. Т. 2. С. 386.

37 — Цит. по: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов, Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М. 1964. С. 706.

38 — Цит. по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 51.

http://rusk.ru/st.php?idar=112574

Страницы: | 1 | |