| Православие.Ru | Михаил Дунаев | 01.03.2005 |

|

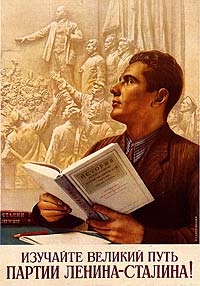

| Плакат советских времен |

Опираясь на известное «Послание соловецких епископов», мы можем кратко обозначить суть такого противостояния.

Христианство утверждает бытие духовного начала — коммунистическая идеология сугубо материалистична.

Для христианина Бог не только Творец, но и Промыслитель, направляющий бытие к истинной цели, — для коммуниста никакой надмирной цели бытия, являющегося результатом случайного сцепления обстоятельств, существовать не может. Смысл же земной жизни человека для христианина определЈн небесным призыванием Духа — коммунист озабочен лишь земным благоденствием.

Нравственность христианина определена Божьим Промыслом — у коммуниста его мораль вытекает из задач классовой борьбы. Идеал любви и милосердия должен лежать в основе отношений между христианами — коммунист сочетает принципы товарищества между единомышленниками с беспощадной борьбой против всего, что противится «делу пролетариата».

Христианина возвышает смирение — коммунист унижает себя гордыней.

Христианин должен сдерживать бездуховные порывы плоти — коммунист признаЈт господство инстинкта.

Верующий относится к своей вере как к животворящей силе, как к опоре во всех испытаниях житейских — коммунизм обязан видеть в религии «опиум народа», источник бедствий и нищеты, расслабляющий в борьбе с врагами.

Христианские заповеди могут обеспечить подлинный расцвет жизни — коммунистическая идеология направлена, по сути, на разложение и уничтожение бытия. Хотя цели ставит перед собою как будто высокие. Но идеал коммунистического рая — проявление, как известно, давней хилиастической ереси — а что из ереси может явиться доброго? Этого не хотят видеть, это не хотят признавать многие, упорно отождествляя христианские и коммунистические идеалы.

Заметим попутно, что коммунистическая идеология объявила себя «научной». Эту ложь повторяют и повторяют без зазрения совести. Но как говорится в старом анекдоте: «УчЈные сперва на крысах бы попробовали». Подлинная наука, выдвигая какую-то гипотезу, проверяет еЈ в лабораторных экспериментах, и только затем, если опыты оказались удачными, предлагает новую идею как истинную. Все эксперименты социалистов-утопистов (Оуэн, Фурье, Слепцов) провалились с позором, но это никого не вразумило, и утопия была развЈрнута до масштабов нескольких стран — с тем же успехом.

Безбожие социальной утопии вынуждает человека отвергать сокровища на небе безусловно — и искать сокровищ земных. Только на обладании таковыми основывает идеология своЈ понимание человеческого счастья.

Советская общность, коллективизм, нередко отождествляется с православной соборностью, но: соборность достигается действием Духа, единством Благодати, пребывающей в соборной общности. Коллективизм же основывается на социальном сознании, на понимании своего места в способе производства. Поэтому: в соборности едины раб и господин, в социальных системах — они враги. В соборном единстве сохраняется неповторимость личности, в коллективе каждый «каплей льЈтся с массою» (Маяковский), сливаясь с потоком до полного обезличивания.

Разумеется, любовь, утверждаемая в Православии как высшая духовная ценность, разрушается в коммунистической идеологии постулированием классовой непримиримой вражды. Где нет любви, там нет места и состраданию.

О смирении применительно к революционной психологии тоже говорить бессмысленно.

Заповеди блаженства для коммунистической идеологии — совершеннейшая нелепица. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5,3), — на это последовательный атеист обязан лишь недоумЈнно выпучить глаза.

Что же до десяти заповедей, данных Моисею на Синае, то и они в основах идеологии отвергаются (а что практика с теорией не согласуется — так то вопреки идеологии).

О первых четырЈх заповедях и говорить нечего: они не могут всерьЈз восприниматься в атеистическом мировоззрении.

Заповедь о почитании родителей находит опровержение в легенде о Павлике Морозове (о персонаже, заметим, литературном: реальный мальчик был весьма далЈк от того образа сознательного классового бойца, каким представили его советские поэты, прозаики и драматурги). Если отец враг, его уничтожают.

ЕщЈ до Павлика, в 1918 году, Маяковский писал грозно:

А мы —

не Корнеля с каким-то Расином —

отца, —

предложи на старьЈ меняться, —

мы

и его

обольЈм керосином

и на улицы пустим —

для иллюминаций.

Бабушка с дедушкой.

Папа да мама.

Чинопочитанья проклятого тина.

О заповеди «не убий» как говорить с теми, кто утвердил свою власть жестоким беззаконным террором? Конечно, во времена относительно благополучные властвующие большевики в законах прописывают запрет на убийство, но стоит коснуться их собственных интересов — и они не поколеблются уничтожить своих противников.

Весьма показательно, что особенно в послереволюционный период советская литература вывела целую вереницу персонажей, которые становились идейными убийцами близких людей («Города и годы» К. Федина, «Сорок первый» Б. ЛавренЈва, «Шебалково семя» М. Шолохова, «Любовь Яровая» К. ТренЈва и др.). Такие убийства не только оправдывались, но и возносились как образец новой нравственности.

Седьмая заповедь была опровергнута идеей разрушения семьи, идущей ещЈ от Чернышевского. Многие ранние коммунисты исповедовали теорию «свободной любви». Конечно, более здравомысленные поняли, что это означает рубить сук, на котором сидишь. Но семья стала пониматься слишком однобоко: как социальная ячейка общества. Понятия таинства брака, малой Церкви — были отброшены, и это служит лишь медленному разрушению семейного начала.

Идея воровства оказалась изначально поддержанной ленинским лозунгом экспроприации экспроприаторов. «Не укради», — предупреждает Творец. «Грабь награбленное», — призывает вождь.

По поводу якобы «христианской справедливости» революционного перераспределения собственности, верно рассудил в своЈ время Достоевский:

«…Христианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: „Я должен разделить с меньшим братом моЈ имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твоЈ имущество и должен мне служить“. Христианин будет прав, а коммунар будет неправ» (29, кн.2, 140).

Тонкое и остроумное наблюдение: небольшое смещение точки зрения — и всЈ выворачивается наизнанку. У христианина — свобода, у коммунара — насилие. Так и во всЈм прочем. Тут две прямо противостоящие одна другой системы воззрений и поведения.

Не лжесвидетельствуй… Все, разумеется, знают, что врать нехорошо. Но система поощрения ложных доносов, существовавшая при утверждении коммунистической власти, успела развратить сотни и тысячи. Господствовавшая же в идеологической пропаганде ложь — бесследно ли прошла? Цинизм и лицемерие легли в основу психологии даже коммунистических вождей.

Не желай чужого имения, не завидуй… Но ведь это же движущая внутренняя сила всех революционных стремлений, которая подзуживает: экспроприируй, грабь!

О какой нравственности можно вести речь, когда сам Ленин едва ли не постоянно напоминал: нравственность зависит от выгоды текущего момента?

Это ясно восприняла и выразила молодая советская поэзия. Один из еЈ «классиков», Э. Багрицкий, заявил без обиняков, требуя подчиниться велению революционного века:

Но если он скажет: «Солги», — солги,

Но если он скажет: «Убей», — убей…

О мать революция! Не легка

ТрЈхгранная откровенность штыка.

Тут не декларация, но обыденная революционная реальность.

Но сам же Багрицкий почувствовал и выразил совершенными стихами тот итог, к которому неизбежно придти всем, исповедующим подобный аморализм:

Копытом и камнем испытаны годы,

Бессмертной полынью пропитаны воды, —

И горечь полыни на наших губах…

Нам нож — не по кисти,

Перо — не по нраву,

Кирка — не по чести,

И слава — не в славу:

Мы — ржавые листья

На ржавых дубах…

Чуть ветер,

Чуть север —

И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?

Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

Это — как пророческое предупреждение всем.

Говорят: нынешние коммунисты — не те, иные. Да нет, именно т. е. Но в коммунистической природе — способность мимикрировать, применяться к обстоятельствам, лгать. Однако они ни от чего не отреклись: ни от имени, ни от истории, ни от прежних святынь. Самое большее, на что они способны: на признание некоторых перегибов в своей прошлой истории.

Одно из духовных преступлений той идеологии, от которого она вряд ли когда сможет отказаться, — обожествление фигуры Ленина. Новая религия нуждалась в кумире, высшем авторитете, своего рода абсолюте, опираясь на который можно было обосновывать все идеи и действия, претворяющие эти идеи в жизнь. И в короткое время едва ли не самый отвратительный и жуткий персонаж истории превратился в подвижника и праведника, в святого, в благостного «дедушку Ленина».

О персонажах, подобных Ленину, предупреждал когда-то Гоголь: «Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врЈт и одни они только говорят правду».

Мережковский, при всей его соблазнЈнности революцией, смог о подобных деятелях высказать мнение трезвенное: «…проливая кровь рекою, они искренно считают себя благодетелями человеческого рода и великими праведниками. Жизнь, страдания людей — для них ничто; теория, логическая формула — всЈ. Они пролагают свой кровавый путь в человечестве так же неумолимо и безстрастно, как лезвие ясной стали врезывается в живое тело».

В мифе о Ленине — парадоксальное сопряжение жЈсткого рационализма и фальшивого фидеизма. Это слово — фидеизм — Ленин употреблял как самое бранное в своей философской работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1914). Синонимом этого термина, обозначающего примат веры над эмпирикой, было для вождя слово, по цензурным соображениям отставленное, — поповщина. Теперь весь облик этого человека был едва ли не целиком вымышлен художниками соцреализма — и принят на веру большинством советского народа.

Образ Ленина выстраивался в произведениях советской литературы по единому шаблону, отступление от которого было невозможно. Этот шаблон изготовили преимущественно Горький и Маяковский, сумевшие облечь его в собственной практике в достаточно совершенную художественную форму. Особенно у Маяковского — Ленин представлен с мощным поэтическим напором; автору лиро-эпической поэмы «Владимир Ильич Ленин» удалось преодолеть декларативность политического изложения и схематизм основной идеи. Но схема остаЈтся схемою. Основные константы еЈ суть таковы:

1. Ленин — величайший гений всех времЈн и народов. Творец истории. Мужественный победитель российского самодержавия. Жертвенный борец за светлое будущее человечества.

2. Величие Ленина в том, что в своих идеях и своей борьбе он воплотил стремления и чаяния трудящихся всего мира.

3. Ленин велик тем, что он теснейшим образом связан с народом — плоть от плоти его.

4. Ленин велик своею простотой и человечностью. Он — «самый человечный человек».

5. Дело Ленина бессмертно. Да и сам он — «живее всех живых». В каком-то смысле, ему и воскресать не нужно, ибо он «всегда живой», всегда указывает путь к счастью всеобщему.

Разумеется, каждый художник был волен наполнять эту схему собственным отобранным материалом, придумывать свои подробности для подтверждения всех постулатов, уделять большее или меньшее внимание любому из них, но держаться схемы он был обязан неукоснительно. Сколько бы мы ни перебирали произведений соцреализма о Ленине, ничего принципиально нового они дать не могут. От Горького и Маяковского до драматурга М. Шатрова — все, более или менее талантливо, но дули в одну дуду.

Когда приходила необходимость объяснять «перегибы», их истолковывали как отступление от «ленинских норм» (хотя на деле-то они являлись именно следованием тем нормам) партийной жизни. Все вины сваливались то на всевозможные уклоны и оппортунизм, то на Сталина. Тождество Ленин-Сталин перешло в противопоставление одного вождя другому. При этом имя Ленина всегда оставалось свято. Так, например, осмыслил проблему А.Т. Твардовский в поэме «По праву памяти» (1970).

Одновременно мифологизировалось понятие партии. Они с Лениным — «близнецы-братья», таковыми остаются и по сей день. Если взглянуть непредвзято, то у компартии не отыщется ни одного вождя с неподмоченной по той или иной причине репутацией — но, тем не менее: она свята и безгрешна. (Это тоже парадокс, поскольку партия оценивается именно по вождям.)

С игрою в бессмертие Ленина партийная бюрократия заходила слишком далеко. Ленину, как вечно живому, выписывали депутатские мандаты и новые партбилеты (при их обмене), непременно за первым номером, а в ритуале участвовал сам генсек. На одном из заседаний XXII съезда партии выступила некая старая большевичка, объявившая, что минувшей ночью ей явился Ленин и сказал, что ему неприятно лежать в мавзолее рядом со Сталиным. Делегаты, не усомнившись, тут же постановили устранить эту неприятность: Сталина вынесли вон и закопали поодаль. Чувства юмора этим людям явно недоставало.

Религиозное восприятие образа Ленина продолжает проявляться во времени несмотря ни на что. Так, лидер коммунистов Зюганов ничтоже сумняся заявил уже на самом исходе ХХ века: «Ленин похоронен нашими отцами и дедами в соответствии с российской исторической традицией: святых угодников хоронили в пещерах и монастырях». Ленин — святой угодник?.. Побойтесь Бога, товарищи! (Правда, мавзолей не пещера и не монастырь, но это простое недомыслие говорившего.)

Впрочем, и демократия отыскала для себя святого: академика Сахарова, о чЈм уже неоднократно объявлялось в печати. Сахарова — с его откровенно бездуховным мировоззрением, с его превознесением плюрализма, с его двойными моральными стандартами…

Безбожники — а и они святости взыскуют.

Выдающийся математик и не менее выдающийся социальный философ И.Р.Шафаревич проницательно увидел в социалистических утопиях воплощЈнную тягу безбожного человечества к небытию. Так то и вообще закон апостасийного мира: в отчаянии безбожия человек не может не поддаться такой тяге. Собственно, это прямая цель дьявола. Но человечество одурманивает себя, чтобы не так страшно было, всевозможными самообманами: измышляет картины земного рая, якобы непременно ждущего всех в неопределЈнном будущем. Служа безбожию, оно усугубляет безбожие — неизбежный порочный круг.

Коммунистическая система не есть чисто атеистическая (да и существует ли таковая?), а дьявольская пародия на религию.

Повторим общеизвестное: коммунистическая идеология имеет свою веру (в светлое будущее), своЈ писание (труды классиков марксизма), свою церковь (партия), своих святых подвижников (самоотверженные борцы за партийное дело), своих еретиков (оппортунисты), свои понятия о бессмертии (бессмертие партийного дела), даже свои мощи (в мавзолее) и т. д. Религиозные основы этой идеологии заложил ещЈ предтеча Ленина, Чернышевский. В этой идеологии, как в кривом зеркале, отразились истины Православия — и неизбежно исказились, опошлились, ибо, повторимся, в идеологических построениях коммунистической доктрины отсутствует то, что только и может придать жизненность любой религии: вера в Творца-Вседержителя. Поэтому когда мы говорим о религии коммунизма, то всегда подразумеваем: речь идЈт о псевдорелигии.

Внешняя похожесть тоталитарного коммунистического учения на религию привела в период его отмирания к парадоксальному последствию: начавшее вновь утверждаться в умах людей Православие некоторыми либеральными праздномыслами было приравнено к новому тоталитаризму. Знак равенства между христианством и коммунистической идеологией начали ставить и противники коммунистов — имея в подоплЈке цель опорочить веру.

Люди так привыкли, так насмотрелись в кривое зеркало, что уже не смогли истинно воспринять то, что виделось им в неискажЈнном облике: им всюду мерещились только кривые формы. Стало казаться: именно Православие подражает уходящему деспотизму. Доходило до курьЈзов: некая самонадеянная журналистка (И.Руденко), услышав от церковного деятеля обращение «Братья и сестры!», заявила, что Церковь явно заимствовала это обращение у Сталина, тем обнаружив свои тоталитарные стремления. Но Церковь обращалась так к народу всегда, и бывший семинарист Джугашвили в своей речи по радио 3 июля 1941 года лишь воспроизвЈл то, что отложилось в его памяти со времЈн пребывания в Тифлисской семинарии. И вот мы видим: логика оказалась вывернутой наизнанку, причины смешались со следствиями, подлинник стал восприниматься как копия, подражание.

Это имело ещЈ одно последствие: либеральные мыслители, возражая против необходимости православного осмысления национальной культуры, принялись утверждать: прежде цитировались классики марксизма, теперь Евангелие и Святые Отцы — изменились лишь внешние приметы, а суть осталась неизменной. Нет, скажем, изменилась именно суть: всЈ-таки между Христом и Лениным различие не внешнее. И потом: православный человек всегда опирался на Высший авторитет, чтобы не сбиться в своих духовных исканиях. Коммунистические идеологи скопировали этот приЈм, но поскольку марксизм ложен, то и их подражание оказалось несостоятельным. Православие же продолжает стоять на том, на чЈм стояло и гораздо ранее появления марксистских догм: на догматах вероучения. Есть ли различие между догмами и догматами? Догмы порождены мудростью мира сего (1 Кор. 3,19), догматы раскрываются в Божественном Откровении. Кто не сознаЈт несходности этих понятий — с тем разговор бесполезен. Но скажем все же: если шут, клоун изображает какое-либо действие в нелепом виде, то это ещЈ не значит, что само действие в подлинном образе смешно и бессмысленно.

Пародийность коммунистической идеологии привела к одному весьма существенному недоразумению: к отвержению секулярным сознанием понятия свободы в Православии. В самом деле: Православие понимает свободу как следование воле Творца, как подчинение воли человека Божьему Промыслу: «Да будет воля Твоя». Но в конце концов, скажет кто-то, не всЈ ли равно, какой деспот будет ограничивать свободу: коммунистический диктатор или Бог (да и не Сам, а в лице церковного иерарха)?

Свобода в безбожной доктрине предполагает подчинение некоей абстрактной, бессодержательной и безликой необходимости, безразличной к человеку и вообще к чему бы то ни было. Уж если применять к ней религиозные понятия, то еЈ можно уподобить жестокому слепому року. По сути: в подчинении себя человеком такому року — какая может быть свобода?

Воля Творца, Промысл Божий, действует неизменно во благо человека (понимает то человек или нет — проблема иная). Ибо: Христос есть путь к спасению, и истина, и жизнь (Ин.14,6), ибо Бог во всЈм прав и нет неправды в Нем (Втор.32,4). Познание такой Истины делает человека свободным (Ин.8,32), поскольку это познание собственного духовного блага. Бог есть любовь (1Ин.4,8), а не жестокая необходимость, и в любви не может быть принуждения и несвободы. Бог настолько возлюбил человека, что дал ему возможность не верить в Него Самого, противиться Его воле. Но как только человек отвергнет любовь и волю Творца — он тут же становится несвободным. Эта Истина постигается не рассудком, обосновывается не логическими построениями — но одною лишь верою. В том и невозможность полемики о свободе между верующим и рационалистом: они неизменно станут разговаривать на разных языках, пребывать на разных уровнях близости к Истине.

«Осознанная необходимость» же — не обладает промыслительной волей, от неЈ невозможно ожидать любви, еЈ нельзя просить о помощи, ибо ей нельзя молиться.

И вот чего бы не забыть нам: пока те, кто не отрекается от самого именования себя коммунистами, пока они клянутся именем Ленина и возлагают венки к мавзолею, они наследуют и все ответственность за все безбожные деяния — и на руках каждого из них кровь христианских мучеников. Заигрывая по бездумию с этими людьми в надежде обрести в них союзника в борьбе врагами России, мы неизбежно предадим память о тех мучениках.

Нужно расстаться с насаждаемым ныне мифом, что коммунисты — подлинные патриоты. Что они радеют за Россию. Мы забываем историю.

Среди важнейших враждебных ценностей, которые были намечены коммунистической идеологией к уничтожению, оказалось русское начало, и логично: как неразрывно связанное с православным миросозерцанием. Русская идея, утверждЈнная на Православии, должна была быть отторгнута безусловно — и Ленин жЈстко указал: «Наше дело — бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов».

В своЈм обобщающем наблюдении И. Шафаревич, касаясь начальных лет советской власти, сказал в одном из интервью:

«В трагическом положении очутились три народа, когда-то вместе называвшиеся Русь: русские, украинцы, белорусы. <…> Сталин в своих выступлениях по национальному вопросу на X, XII, XIV, XVI съездах всегда утверждал, что главной опасностью в национальных отношениях является великодержавный, или, как он говорил, великорусский шовинизм. Особое положение в этом вопросе занимал XII съезд РКП (б), где очень много внимания было уделено национальным отношениям. Съезд дружно выступил против того, что они выражали словом „русотяп“. Говорилось о „подлом великодержавном русском шовинизме“. Призывали „подсекать головку нашего русского шовинизма“ или „прижигать его огнЈм“. Утверждалось, что русским „нужно себя искусственно поставить в положение более низкое по сравнению с другими национальностями“. <…> Весь съезд проходил в атмосфере деликатной озабоченности национальными чувствами всех наций, кроме русской. И никому не приходило в голову подумать, что и у русских есть национальные чувства, которые также могут быть поранены».

Теперь полезно было бы не забывать роль Сталина в национальном вопросе, поскольку сыскались «патриоты», объявившие его едва ли не носителем русского национального самосознания. И ещЈ: когда ныне левые либералы воюют с «русским шовинизмом», «черносотенством» хорошо бы уяснить их родство с большевицкой идеологией.

Национальное самосознание пытались изначально подменить интернациональным, безлико космополитичным.

«Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? — проницательно и точно характеризует Солженицын смысл происходившего, доказательно выстраивая свою аргументацию. — Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.) Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в географических названиях) последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации…»

Поскольку «у пролетариев нет отечества» — по Марксу-Энгельсу, — то зачем нужен патриотизм? «…В мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем» — мечтал Маяковский. Экстремистски настроенные комсомольские поэты-романтики высказывались и того решительнее:

Я предлагаю Минина расплавить,

Пожарского. Зачем им пьедестал?

Довольно нам двух лавочников славить:

Их за прилавками Октябрь застал.

Случайно им мы не свернули шею.

Я знаю, это было бы подстать.

Подумаешь, они спасли Расею!

А может, лучше было б не спасать?

— писал Джек (Яков Моисеевич) Алтаузен. Джеку, не слишком грамотно по-русски изъяснявшемуся, русские национальные герои, как и вообще Россия, были не нужны.

Вспоминая предвоенные годы, композитор Г. В.Свиридов писал:

«Дышать становилось всЈ труднее. <…> Всюду „пЈрло“ одно и то же — в литературе, поэзии, кино, театре, а главное: газеты, журналы, радио — вся массовая пропаганда, включая ТАСС, местное вещание — всЈ в руках одних и тех же людей. Слово „русский“ было совершенно под запретом, как и в 20-е годы, „Россия“ — само слово было анахронизмом, да его и небезопасно было употреблять в разговоре».

Подобные же настроения в культуре мы прослеживаем и далее, разве что не в такой грубо-примитивной форме. То же пронизывало всю политику компартии в области культуры и общественной жизни вплоть до последних годов советской власти (это они теперь маскируются, объявляя себя патриотами, подлаживаются, как всегда, под выгоду момента). Будущий «прораб перестройки» и главный идеолог партии А. Яковлев в памятной всем статье «Против антиисторизма» (ЛГ, 13 ноября 1972 г.) призывал, по сути, к окончательному погрому русской культуры. Генсек Андропов, будучи ещЈ во главе КГБ, в записке в политбюро писал откровенно: «Русизм — идеологическая диверсия, требующая особого к себе внимания и мер воздействия».

В 1989 году, на пике «перестройки», Г. В.Свиридов отмечает в дневнике:

«В России как раз царят антинациональные, антирусские тенденции или, как их называют, „русофобские“. Выразителями национальных настроений России служат люди, наподобие некоей m-m Боннэр. <…>

Высказанное вслух чувство национального достоинства русского художника, его тревога за судьбу преследуемой и истребляемой русской культуры становились, да и сейчас становятся равносильными государственному преступлению <…>. Сколько исковеркано замечательных судеб, сколько талантов погибло — людей выдающегося значения, носителей высоких жизненных идеалов! От этого нельзя уйти, это не может быть выброшено из русской истории. Она существует, эта история».

Вся эта вакханалия русофобии не вызывает протеста у либеральной интеллигенции, которая без скрежета зубовного не способна говорить о тех временах, когда маятник партийной политики качнулся в противоположную сторону и началась борьба с антипатриотизмом (безродным космополитизмом). Двойные стандарты налицо.

А всЈ дело в том, что русофобия пронизывала все настроения диссидентствующей интеллигенции во всю еЈ бытность (перейдя и в наше время). Л.И.Бородин свидетельствует:

«Я до двадцати пяти лет прожил в Сибири <…>. Ни о каком антисемитизме и понятия не имел. Прибыв в столицу, я прежде всего наткнулся на русофобство и только потом на его ответную реакцию…» Речь идЈт о тех самых «шестидесятых», воспоминаемых теперь как время полное надежд на либеральное обновление жизни.

Как видим, коммунистическая власть и либералы-диссиденты оказались весьма близки в своей неприязни к русскому началу.