Сегодня Великая Пятница

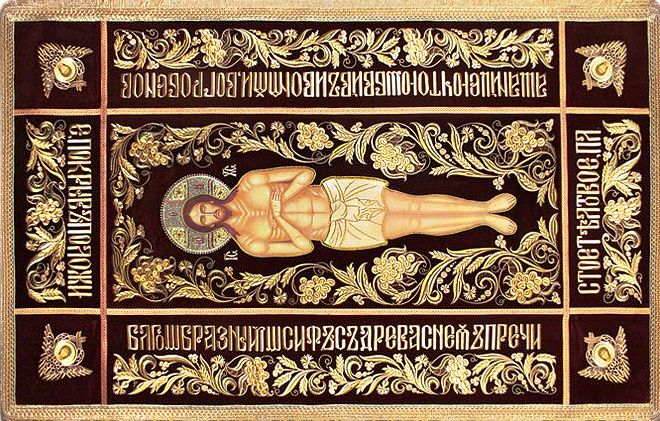

Во всех храмах в этот день из алтаря выносится Плащаница, изображающая снятое с Креста Тело Христа Спасителя

Братия и сестры! Вспомним ещё раз тот путь, который прошёл Господь наш Иисус Христос перед Своей смертью, спасительной для рода человеческого.

Вот Христос стоит перед Каиафой. Кто такой Каиафа? Он — первосвященник, глава Ветхозаветной Церкви. А кто Христос Спаситель? Он Бог. Перед первосвященником стоит Бог! И первосвященник вместо того, чтобы поклониться Ему, пытается судить Его.

Ветхозаветная Церковь имела свои добрые качества: она исповедовала веру в Единого Бога, отвергала поклонение идолам, она оставила нам священные книги Ветхого Завета, и самую драгоценную из них — Псалтирь. Внимательно изучая эти книги, мы узнаём пророчества о Христе, о том, что Он должен родиться в Вифлееме, проповедовать Своё учение, пострадать и воскреснуть из мертвых.

Ветхозаветная Церковь имела свои добрые качества: она исповедовала веру в Единого Бога, отвергала поклонение идолам, она оставила нам священные книги Ветхого Завета, и самую драгоценную из них — Псалтирь. Внимательно изучая эти книги, мы узнаём пророчества о Христе, о том, что Он должен родиться в Вифлееме, проповедовать Своё учение, пострадать и воскреснуть из мертвых.

И, казалось бы, первосвященник должен был Его узнать. Он даже обращается к Христу Спасителю: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» До сих пор Христос молчал, но на этот вопрос он дал ответ: «Ты сказал». Может быть, некоторых смутит особая форма этого ответа. Как будто Христос не совсем точно сказал «Я — Сын Божий», но «ты сказал». Однако именно такой была форма утверждения в то время, поэтому её приводит святой евангелист Матфей. А Евангелист Марк, чтобы отвергнуть от нас всякое сомнение, написал в своём Евангелии, что на вопрос первосвященника «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос ответил «Аз есмь, и вы узрите Сына Человеческаго, сидящаго одесную Силы и грядущаго на облацех небесных».

После этого ответа что надлежало бы сделать первосвященнику? Наверное, уверовать, или хотя бы остановить судилище. Сколько он знал удивительных чудес Христовых: исцеление прокаженных, бесноватых, расслабленных (даже слепорожденный стал видеть), насыщение многотысячной толпы пятью хлебами. Совсем недавно он узнал о воскрешении четверодневного, уже смердящего, Лазаря. Но первосвященник думает о другом. Зависть, ненависть восстают в сердце Каиафы и заслоняют от него Божественность Христа, помрачают его рассудок. И поэтому вместо того, чтобы уверовать, он так возмутился, что разорвал на себе одежду и признал Господа повинным смерти.

Последний земной суд над Христом принадлежит Пилату. Ему, как представителю римского императора, прокуратору Иудеи, важно узнать, не объявляет ли Христос Себя царём, не восстаёт ли против римского императора, которому он, Пилат, служит. «Ты ли Царь Иудейский?» — спрашивает Его Пилат. Христос, не отвергая того, что Он Царь, разъясняет: «Царство Мое не от мира сего». Пилат официально, перед всем народом, признаёт Иисуса Христа невиновным, потому что не нашёл в Нём никакой угрозы Римскому государству. И в то же время, боясь клеветы иудеев и возмущения толпы, осуждает Его на крестную смерть.

Последний земной суд над Христом принадлежит Пилату. Ему, как представителю римского императора, прокуратору Иудеи, важно узнать, не объявляет ли Христос Себя царём, не восстаёт ли против римского императора, которому он, Пилат, служит. «Ты ли Царь Иудейский?» — спрашивает Его Пилат. Христос, не отвергая того, что Он Царь, разъясняет: «Царство Мое не от мира сего». Пилат официально, перед всем народом, признаёт Иисуса Христа невиновным, потому что не нашёл в Нём никакой угрозы Римскому государству. И в то же время, боясь клеветы иудеев и возмущения толпы, осуждает Его на крестную смерть.

Воины бьют Его по ланитам, надевают терновый венец, ударяют по голове тростью, подвергают бичеванию. И, наконец, ведут на распятие. Вне города, на холме Голгофе, распинают Его среди двух разбойников. Разбойник, распятый вместе с Ним, обращается к Нему: «Помяни мя Господи, когда придеши во Царствии Твоем». Велика вера разбойника: Распятый на Кресте обещает ему рай и разбойник верит, и первым входит со Христом в Его Царство.

У подножия Креста Христос Спаситель видит Матерь Свою Пресвятую Богородицу. Он указывает Ей на ученика — Иоанна Богослова: «Се сын Твой», а ему говорит: «Се Матерь твоя». По разуму Святой Церкви, в этот момент Иоанн Богослов представлял собой всех учеников христовых, поэтому Пресвятая Богородица стала Матерью не только Иоанну Богослову, но и всем верующим во Христа. Последними словами Спасителя в этой жизни были: «Свершилось! Отче, в руки Твои предаю дух Мой».

После смерти на Кресте Христос Спаситель сошёл душою во ад, чтобы и там возвестить победу над смертью, начало вечной жизни и открытие рая. Святая Церковь выражает это в богослужебных песнопениях: «Егда снизшел Еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил Еси блистанием Божества!»

Христос — наш Путь, и Истина, и Жизнь! Где бы мы ни были, на земле или в жизни иной, мы всегда будем Христовы. «Жизнодавче, слава Тебе!».

Аминь.

Сегодня мы с вами с благоговением приложимся к Плащанице, изображающей снятое с Креста Тело Спасителя. Не следует целовать Его лик, но только ноги и Евангелие, лежащее у Него на груди.

Архимандрит Борис (Долженко)

Этот день в Русской истории

Сегодня мы вспоминаем годовщину «Ледового побоища», а также чтим память адмирала Д.Н.Сенявина и консервативного публициста С.Н.Глинки

«Ледовое побоище» — под таким названием вошло в историю сражение, которое состоялось 5 апреля 1242 г. В этот день Св. блгв. Великий Князь Александр Ярославич Невский разгромил войско немецких рыцарей на льду Чудского озера. Сражение состоялось в день праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

«Ледовое побоище» — под таким названием вошло в историю сражение, которое состоялось 5 апреля 1242 г. В этот день Св. блгв. Великий Князь Александр Ярославич Невский разгромил войско немецких рыцарей на льду Чудского озера. Сражение состоялось в день праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Александр Невский расположил русскую рать в узкой южной части Чудского озера юго-западнее озера Вороний Камень и навязал врагу сражение в избранном месте, прикрывавшем пути на Великий Новгород и Псков. Войско противника — ливонские рыцари, рыцари и кнехты Дерптского и других епископств, датские крестоносцы — выстроилось «клином».

Александр, ударив по неприятелю сбоку, смешал их ряды и разгромил. Русские войска одержали решительную победу: было убито 400 рыцарей и взято в плен 50, гораздо больше пало на поле сражения кнехтов, а также воинов из чуди и эстов. Разбитые рыцари бежали на запад; русские воины преследовали их по льду озера.

Немцы вынуждены были отказаться от всех завоеваний в пределах коренных русских земель. На льду Чудского озера героические русские воины «остановили надвигавшуюся на Русь волну немецко-рыцарской агрессии, остановили многовековой немецко-рыцарский Drang nach Osten, приведший ранее к покорению и порабощению ряда народов Центральной и Восточной Европы». Победа Александра Невского навсегда спасла северные исконные русские области от вторжения католицизма.

Решающий удар, нанесенный крестоносцам русскими войсками, отозвался во всей Прибалтике, потряс до основания Ливонский орден. Только вмешательство немецких правителей, папской курии, а также отсутствие единства среди русских князей спасли захватчиков от полного разгрома. В 1253 г. крестоносцам удалось подавить восстание пруссов и основать на побережье крепость Кёнигсберг, закрыв устье реки Преголи.

Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Канон святому составлен тогда же владимирским иноком Михаилом.

Сегодня мы также чтим память выдающегося русского флотоводца и дипломата адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина.

Сегодня мы также чтим память выдающегося русского флотоводца и дипломата адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина.

Он родился 6 августа 1763 г. в селе Комлево Боровского уезда Калужской губернии. Окончив Морской шляхетный кадетский корпус, Сенявин в 1777 г. был произведен в гардемарины. В 1782 г. подающего надежды офицера назначили на средиземноморскую эскадру, но перед выходом вместе с 15 другими мичманами откомандировали на Азовскую флотилию. В 1786 г. офицера назначили командиром пакетбота «Карабут», доставлявшего в Константинополь дипломатическую почту для российского посла в Турции. Положение командира специального судна связывало его с князем Г. А.Потемкиным, который вскоре включил опытного моряка в свою свиту, сделав офицером по особым поручениям и своим генеральс-адъютантом.

В годы очередной Русско-турецкой войны, в 1789 г. Сенявин, командуя кораблем «Полоцк» и отрядом вооруженных судов, уничтожил у берегов Анатолии 11 турецких транспортов, нападал на турецкие порты, сжег склад на берегу, взял пленных, за что получил орден Св. Георгия 4-й степени. А в марте следующего года Сенявина в сражении при Калиакрии, по словам святого праведного адмирала Ф.Ф.Ушакова, вновь «оказал храбрость и мужество». В составе эскадры Ушакова Сенявин участвовал во всех боевых действиях на Средиземном море. За взятие крепости Св. Мавры он получил орден Св. Анны 2-й степени. «Св. Петр» обстреливал одну из батарей острова Видо при взятии Корфу. После возвращения эскадры на Родину Сенявин в 1800 г. был произведен в капитаны генерал-майорского ранга и возглавлял Херсонское адмиралтейство и порт, затем получил чин контр-адмирала и был переведен главным командиром порта в Севастополь.

С началом войны против Франции осенью 1805 г. Сенявин во главе эскадры отправился на защиту Ионических островов на Корфу, став главнокомандующим всеми русскими силами в Средиземном море. Вице-адмирал активными действиями против французов помешал им захватить Бокка-ди-Катарро и Ионические острова. Особенно ярко флотоводческий талант Сенявина проявился во время Второй Архипелагской экспедиции 1807 г., когда русская эскадра разгромила турецкий флот в Дарданельском и Афонском сражениях.

Однако в силу ряда причин талантливый флотоводец попал в опалу при Императоре Александре I и только когда на престол взошел Государь Николай I, о заслугах моряка вспомнили вновь. Царь назначил Сенявина своим генерал-адъютантом, наградил орденом Св. Александра Невского, выдал пособие в 36 тыс. рублей и назначил сенатором. В августе 1826 г. Сенявина произвели в адмиралы. Он доставил на Средиземное море эскадру Л.П.Гейдена, которая отличилась в Наваринском сражении. За победу при Наварине адмирал получил алмазные знаки ордена Св. Александра Невского.

В 1830 г. адмирал тяжело заболел и вынужден был уйти в отставку. Скончался он в 1831 году. Император организовал торжественное погребение Сенявина в Свято-Духовской церкви Александро-Невской лавры и лично командовал выделенными войсками.

Сегодня мы также вспоминаем консервативного литератора и журналиста Сергея Николаевича Глинку, скончавшегося в 1847 г.

Сегодня мы также вспоминаем консервативного литератора и журналиста Сергея Николаевича Глинку, скончавшегося в 1847 г.

Он родился 5 июля 1776 в селе Сутоки Смоленской губернии в патриархальной дворянской семье. Окончив Сухопутный шляхетский корпусе, он до 1800 г. служил в гвардии, а затем вышел в отставку в чине майора. Некоторое время Глинка работал в театре в звании «переводчика и сочинителя», став автором ряда драм и опер патриотического содержания. Под впечатлением позорного для России Тильзитского мира 1807 г. Глинка приступил в 1808 г. к изданию журнала «Русский вестник», в котором выразились основные идеи национально-консервативного направления того времени.

Журналист стремился пробудить в обществе интерес к отечественной культуре и истории, критиковал русское дворянство за галломанию, ратовал за «русское воспитание». Отечественная война 1812 г. стала временем наибольшей популярности Глинки и его журнала. За «любовь к отечеству», «доказанную сочинениями и деяниями», литератор был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и по повелению Императора Александра I получил 300 тысяч рублей на издательскую деятельность, которые он вернул в казну по окончании кампании.

В 1816 г. Глинка начал публиковать свою «Русскую историю в пользу семейного воспитания», имевшую определенный успех в свое время, но враждебно встреченную историками за свою излишнюю мифологизированность. Однако литератора поддержали такие известные консервативные деятели как А.С.Шишков и Н.М.Карамзин, который находил, что «Русская история» Глинки «по изложению происшествий и по нравственной цели заслуживает быть классической книгой». В «Русской истории» Глинки в полной мере проявились его «русскость», национализм и монархизм. Его общественно-политические и философские взгляды базировались на христианском миропонимании, которое предполагало жесткое следование принципам православной морали. Глинка выдвинул триединую формулу «Бог. Вера. Отечество». «Записки» Глинки, которые публиковались частями с 1830-х гг. по праву считаются одним из лучших мемуарных произведений того времени.

В этот день, 5 апреля 1797 г., Государь Император Павел I Петрович опубликовал Закон о престолонаследии и Учреждение об Императорской Фамилии. Это произошло в день священного коронования Государя. До тех пор вопросы престолонаследия регулировались указом Петра Великого, который был издан в 1722 г. и давал монарху право самому выбирать себе наследника. Новый закон призван был устранить недостатки Петровского указа, дабы теперь «Наследник был назначен всегда законом самим» и «дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». Закон устанавливал порядок наследования престола от отца к сыну в порядке старшинства. «Учреждение об Императорской Фамилии» определяло ее состав и очередность в праве на Престол. Устанавливались титулы: Наследник Престола, Великий Князь, Князь Императорской Крови, определялись размеры содержания для членов Императорского Дома. В Законе и Учреждении впервые вводилось понятие равнородности брака. Основным требованием Закона о Престолонаследии было обязательная принадлежность Российского Государя к Православной Церкви.

В этот же день 5 апреля 1909 г. в Москве был торжественно освящен Храм-памятник русской народной скорби на Ходынском поле, построенный для увековечения памяти Великого Князя Сергея Александровича и всех жертв революционного террора и освященный во имя Ватопедской иконы Божией матери, именуемой «Отрада и Утешение». Храм был построен по инициативе и на средства участника монархического движения предпринимателя И.А.Колесникова, который таким образом хотел отблагодарить воинов, защитивших Москву в декабре 1905 г. (им в «отраду» и в «утешение»), и почтить память всех царских слуг, павших жертвами террора, в особенности московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Предполагалось, что прихожанами храма будут расквартированные рядом казаки 1-го Донского казачьего генералиссимуса Суворова полка и солдаты 1-й Гренадерской графа Брюса артиллерийской бригады. Закладка храма состоялась 29 апреля 1907 г., в день рождения великого князя Сергея Александровича, в торжестве приняли участие делегаты 4-го монархического съезда, проходившего в эти дни в Москве. Храм был построен в византийском стиле по проекту архитектора В.Д.Адамовича, по внешнему виду напоминал церковь Двенадцати Апостолов в Солуни. Главной достопримечательностью храма были мемориальные доски из белого мрамора с именами должностных лиц, крамолой убиенных в 1904−07 гг. Они располагались по внутренним стенам церкви, а над ними крупными буквами было начертано «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Этот скорбный синодик открывало имя великого князя Сергея Александровича, для поминовения были также вписаны имена царских слуг, павших от рук террористов: 52 офицеров и 258 солдат, 6 казачьих офицеров и 79 казаков, 2 адмиралов, 27 флотских офицеров и 6 матросов, а также 1413 гражданских лиц и чинов полиции, в т. ч. 40 высших должностных лиц.

В этот же день 5 апреля 1909 г. в Москве был торжественно освящен Храм-памятник русской народной скорби на Ходынском поле, построенный для увековечения памяти Великого Князя Сергея Александровича и всех жертв революционного террора и освященный во имя Ватопедской иконы Божией матери, именуемой «Отрада и Утешение». Храм был построен по инициативе и на средства участника монархического движения предпринимателя И.А.Колесникова, который таким образом хотел отблагодарить воинов, защитивших Москву в декабре 1905 г. (им в «отраду» и в «утешение»), и почтить память всех царских слуг, павших жертвами террора, в особенности московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Предполагалось, что прихожанами храма будут расквартированные рядом казаки 1-го Донского казачьего генералиссимуса Суворова полка и солдаты 1-й Гренадерской графа Брюса артиллерийской бригады. Закладка храма состоялась 29 апреля 1907 г., в день рождения великого князя Сергея Александровича, в торжестве приняли участие делегаты 4-го монархического съезда, проходившего в эти дни в Москве. Храм был построен в византийском стиле по проекту архитектора В.Д.Адамовича, по внешнему виду напоминал церковь Двенадцати Апостолов в Солуни. Главной достопримечательностью храма были мемориальные доски из белого мрамора с именами должностных лиц, крамолой убиенных в 1904−07 гг. Они располагались по внутренним стенам церкви, а над ними крупными буквами было начертано «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Этот скорбный синодик открывало имя великого князя Сергея Александровича, для поминовения были также вписаны имена царских слуг, павших от рук террористов: 52 офицеров и 258 солдат, 6 казачьих офицеров и 79 казаков, 2 адмиралов, 27 флотских офицеров и 6 матросов, а также 1413 гражданских лиц и чинов полиции, в т. ч. 40 высших должностных лиц.

Русская линия