| Русская линия | Игумен Дамаскин (Орловский) | 19.04.2021 |

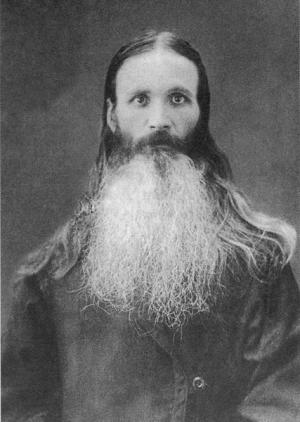

Преподобноисповедник Севастиан родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в семье крестьян Василия и Матроны Фоминых и в крещении наречен был Степаном в честь преподобного Стефана Савваита. В семье было три сына — Иларион, Роман и Степан. В 1888 году, когда Степану исполнилось четыре года, родители свозили сыновей в Козельскую Введенскую Оптину пустынь благословиться у старца Амвросия [1]. В 1888 году умер отец, а на следующий год — мать, и остались братья сиротами семнадцати, одиннадцати и пяти лет. Старший, Иларион, после смерти родителей женился; средний, Роман, в 1892 году ушёл в Оптину пустынь и был принят послушником в Иоанно-Предтеченский скит при ней; младшему, Степану, пришлось остаться со старшим братом и помогать ему по хозяйству.

Преподобноисповедник Севастиан родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в семье крестьян Василия и Матроны Фоминых и в крещении наречен был Степаном в честь преподобного Стефана Савваита. В семье было три сына — Иларион, Роман и Степан. В 1888 году, когда Степану исполнилось четыре года, родители свозили сыновей в Козельскую Введенскую Оптину пустынь благословиться у старца Амвросия [1]. В 1888 году умер отец, а на следующий год — мать, и остались братья сиротами семнадцати, одиннадцати и пяти лет. Старший, Иларион, после смерти родителей женился; средний, Роман, в 1892 году ушёл в Оптину пустынь и был принят послушником в Иоанно-Предтеченский скит при ней; младшему, Степану, пришлось остаться со старшим братом и помогать ему по хозяйству.

Живя с братом, Степан окончил церковно-приходскую школу, причём показал хорошие способности в обучении, и приходской священник стал давать ему читать книги из своей библиотеки. Для обычных крестьянских работ Степан оказался слаб здоровьем, и большей частью ему приходилось быть в селе пастухом. Озорные сверстники недолюбливали его за смирение и кротость и называли «монахом». Самым большим для него утешением стало посещение брата Романа в Оптиной пустыни, что бывало всякий раз после окончания осенью крестьянских работ.

В 1908 году Роман Васильевич принял монашеский постриг с именем Рафаил, а 3 января 1909 года Степан был принят келейником к старцу Иосифу (Литовкину) [2]. «Жили мы со старцем, — вспоминал он впоследствии, — как с родным отцом. Вместе с ним молились, вместе кушали, вместе читали или слушали его наставления».

9 мая 1911 года иеросхимонах Иосиф скончался, и в его келье поселился старец Нектарий (Тихонов) [3], у которого Степан остался келейником, перейдя под его духовное руководство. 15 марта 1912 года Степан был определён в число братии.

У отца Нектария тогда было два келейника: старший — Степан, которого за мягкосердечие и сострадательность называли «летом», и младший — Пётр Швырев, который был погрубей и построже, и его называли «зима». Когда народ, пришедший к хибарке [4], начинал от долгого ожидания унывать, отец Нектарий посылал Степана, а когда ожидавшие начинали роптать и поднимали шум, к ним выходил Пётр и строгостью умирял народ. Люди, бывало, то и дело посылали Степана сказать старцу, что многие очень долго ждут и некоторым надо уже уезжать. Степан шёл в келью старца, и тот говорил: «Сейчас собираюсь, одеваюсь, иду», но сразу не выходил, а когда выходил, то при всех говорил Степану: «Что же ты до сих пор ни разу не сказал, что меня ждёт с нетерпением столько народа?» В ответ Степан кланялся старцу в ноги и просил прощения.

13 апреля 1913 года, в Великую Субботу, от туберкулеза легких скончался брат Степана, монах Рафаил, перед смертью постриженный в схиму. В 1917 году Степан был пострижен в монашество с именем Севастиан в честь мученика Севастиана.

В 1918 году пришедшими к власти безбожниками Оптина пустынь как монастырь была закрыта, но продолжала существовать под видом племхоза под руководством одного из монастырских послушников. В 1923 году из монахов и послушников была организована сельскохозяйственная артель.

В 1923 году монах Севастиан был рукоположен во иеродиакона. В субботу 5 августа 1923 года около двух часов дня представители властей потребовали, чтобы из Оптиной пустыни в двухдневный срок были выселены все монашествующие. По этому случаю литургию начали служить с 12 часов ночи, а в шесть часов утра властями был опечатан и закрыт последний храм в Оптиной — Казанский, а братия разошлась кто куда, большей частью поселившись в Козельске; здесь вместе с другими поселился и иеродиакон Севастиан.

В 1927 году он был рукоположен во иеромонаха, в 1928 году стал служить в Ильинской церкви в городе Козлове [5] Тамбовской области, с 1929 года он ходил в Ильинский храм только молиться, а служил в квартире, где жил. В службах ему помогали приехавшие к нему монахиня Феврония (Тихонова), инокиня Софийской женской общины Рязанской епархии Агриппина (Артонкина) и монахиня Краишевского Тихвинского монастыря Саратовской епархии Варвара (Сазонова).

В 1927 году он был рукоположен во иеромонаха, в 1928 году стал служить в Ильинской церкви в городе Козлове [5] Тамбовской области, с 1929 года он ходил в Ильинский храм только молиться, а служил в квартире, где жил. В службах ему помогали приехавшие к нему монахиня Феврония (Тихонова), инокиня Софийской женской общины Рязанской епархии Агриппина (Артонкина) и монахиня Краишевского Тихвинского монастыря Саратовской епархии Варвара (Сазонова).

25 февраля 1933 года все они вместе с отцом Севастианом были арестованы и заключены в тамбовскую тюрьму. Тогда же было арестовано более пятидесяти человек духовенства, монахов и мирян, которых чекисты обвинили в том, что они будто бы создали контрреволюционную церковно-монархическую организацию, ставившую своей целью «свержение советской власти через организацию восстания при объявлении войны. Для этого подготавливали население, обиженное советской властью. В целях большего охвата контрреволюционной деятельностью населения. организация посылала своих членов по селам районов с заданием призывать население не подчиняться власти, истолковывая, как власть антихриста, не производить посев, не сдавать хлеба, не ходить в колхозы. Ходившие по селам члены контрреволюционной организации собирали более религиозную часть населения, читали Библию, занимались антисоветской агитацией, пророча скорое падение советской власти».

В тюрьме отца Севастиана выставили на всю ночь на мороз в одной рясе и, приставив стражу, менявшуюся через каждые два часа, стали требовать отречения от веры. Но по милости Божией отец Севастиан не замёрз, согреваясь тёплой верой в Христа. Утром, когда его привели на допрос, следователь произнёс приговор: «Коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму».

На допросе, отвечая на вопросы следователя, отец Севастиан сказал: «Ко мне на квартиру приходили лица мало мне знакомые, которым я исполнял требы и также и давал советы, некоторых я исповедовал. Ко мне обращались за советом, вступать в колхозы или нет, я говорил: как вам угодно, так и делайте, вам там видней. На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие взгляды я высказывал среди своих приближённых, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, — тогда только мы от этого избавимся. Я мало был доволен советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается Православная вера».

22 мая 1933 года следствие было закончено, и 2 июня тройка ОГПУ приговорила отца Севастиана к семи годам заключения в концентрационном лагере по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Первое время он работал на лесоповале в Тамбовской области, но затем его отправили в Карагандинский лагерь в посёлок Долинка, куда он прибыл с этапом заключённых 26 мая 1934 года.

В лагере отца Севастиана били и истязали, снова требуя, чтобы он отрекся от Бога. Но на это он сказал: «Никогда». И тогда его отправили в барак к уголовникам. «Там тебя быстро перевоспитают», — сказали ему. Но Господь сохранил жизнь исповеднику, зная, сколько тот послужит впоследствии людям.

По слабости здоровья отца Севастиана поставили сначала работать хлеборезом, а затем сторожем склада. В ночные дежурства он никогда не позволял себе спать, все ночи молясь, и потому начальство, приходя с проверкой, всегда заставало его бодрствующим. Иногда в зону привозили кинофильмы, и тогда всех заключённых сгоняли в клуб. Но отец Севастиан в кино не ходил, прося в этих случаях напарника-сторожа: «Ты иди за меня в кино, а я за тебя подежурю».

В последние годы заключения отцу Севастиану было разрешено передвигаться по лагерю без конвоя, жил он в каптёрке в 3-м отделении лагеря, рядом с Долинкой, работал водовозом, развозя на быках воду для жителей поселка. В зимнюю стужу, привозя воду, он подходил к быку и грел об него окоченевшие руки. Ему, бывало, вынесут и подарят варежки. А на следующий день он опять приезжает без варежек, которые или подарит, или украдут у него, и снова греет об быка руки. Одежда на нем была старая, ветхая. Когда по ночам он начинал замерзать, то забирался в ясли к скоту, согреваясь теплом животных. Жители кормили его, давали продукты — пироги, сало. Что мог, он ел, а сало отвозил заключённым. «В заключении я был, — вспоминал отец Севастиан, — а посты не нарушал. Если дадут баланду какую-нибудь с кусочком мяса, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба».

Инокиня Агриппина, освободившись из лагеря, написала отцу Севастиану, что намерена уехать на родину в Рязанскую область, но он просил её приехать в Караганду. Она приехала к нему на свидание в Караганду в 1936 году, и отец Севастиан предложил ей поселиться здесь, купив домик в районе посёлка Большая Михайловка, поближе к Карлагу, и ездить к нему каждое воскресенье. Спустя два года в Караганду приехали монахини Феврония и Варвара.

На Нижней улице в посёлке Большая Михайловка был куплен под жилье старый амбар с прогнувшимся потолком; в нём обустроили две комнаты, кухню и сени. Был при домике и огородик с колодцем. Сёстры Агриппина и Варвара устроились работать в больнице в Новом городе, а Феврония, как малограмотная, стала работать в колхозе.

Со временем в посёлке Тихоновка поселились монахини Кира, Марфа и Мария. Познакомившись с верующими в посёлке, они стали приглашать некоторых из них собираться для совместной молитвы. Узнав, что в Долинке находится оптинский монах, верующие начали ему помогать. В воскресные дни монахини приезжали к священнику в лагерь. Кроме продуктов и чистого белья, они привозили Святые Дары, поручи, епитрахиль. Все вместе выходили в лесок, отец Севастиан причащался сам, исповедовал и причащал сестёр.

29 апреля 1939 года отец Севастиан был освобождён и перешёл жить к своим послушницам в крошечный домик, где на кухне за ширмой, на большом сундуке была ему приготовлена постель. Кончилось исповедническое бытие в узах, началось монашеское житие на воле. Члены этой монашеской общины вставали рано утром, читали положенное правило, затем сёстры шли на работу, а отец Севастиан оставался дома: приносил воду, варил обед, чинил и чистил обувь. Когда обстоятельства позволяли, отец Севастиан служил литургию. Ежедневно он вычитывал богослужебный суточный круг.

Незадолго перед началом войны отец Севастиан выехал в Тамбовскую область, и некоторые из его духовных детей, много лет ожидавшие здесь его возвращения из лагеря, стали надеяться, что он останется с ними в России. Но священник, прожив неделю в селе Сухотинка, снова возвратился в Караганду: он понял, что именно здесь, в пропитанной человеческими страданиями Караганде, место его служения, именно здесь ему уготовано Богом место спасения, здесь он проживёт, если то будет Богу угодно, до глубокой старости.

Для жителей Караганды, как и всей России, наступило голодное время, особенно было плохо с хлебом в военные и послевоенные годы. Отец Севастиан сам ходил в магазин получать хлеб по карточкам. Одевался он, как простой старичок, в скромный серый костюм. Шёл и занимал очередь. Очередь подходила, его по его малосилию отталкивали, он снова становился в конец очереди и так несколько раз. Люди это заметили и, проникнувшись его незлобием и кротостью, стали без очереди пропускать его за хлебом.

В 1944 году отец Севастиан с сестрами купили на Западной улице дом побольше. Отец Севастиан по-хозяйски его оглядел и указал, что и как переделать.

— Да зачем же, батюшка, — возразили сестры, — не в Казахстане же нам век вековать! Вот кончится война, и поедем с вами на родину.

— Нет, сестры, — сказал он, — здесь будем жить. Здесь вся жизнь другая, и люди другие. Люди здесь душевные, сознательные, хлебнувшие горя. Так что, дорогие мои, будем жить здесь. Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина, ведь за десять лет уже и привыкли.

И остались они все жить в Караганде. Духовной паствой отца Севастиана оказались люди особенные: и везде в России горя было немало, но в Казахстан людей посылали не ложкой горе хлебать, а в море горя горевать, страданиями опыта набираться и рубль на вечную жизнь зарабатывать.

«Нас выслали в 1931 году из Саратовской области, — рассказывала духовная дочь отца Севастиана Мария Васильевна Андриевская. — В скотских вагонах привезли в Осакаровку и, как скот, выкинули на землю. лил дождь как из ведра, мы собирали дождевую воду и пили её. Мне было тогда пять лет, брат старше меня на два года, трёхлетняя сестра и ещё два младенца — пятеро детей, мать с отцом и дедушка с бабушкой. В Саратовской области мы занимались земледелием, в церковь всегда ходили. И вот, с эшелоном нас привезли в Осакаровку, в голую степь, где двое суток мы не спали, сидели на земле возле отца с матерью и за ноги их хватались. Через два дня приехали казахи на бриченках, посадили нас и повезли на 5-й посёлок. Везут, а мы спрашиваем: «Папа, папа, где же дом наш будет?» Он говорит: «Сейчас, сейчас будет, подождите». Привезли на 5-й поселок: «Где же дом? Дом где?» — а там ничего нет: шест стоит с надписью «5 поселок» и солдаты охраняют, чтобы мы не разбежались. Отец пошёл, талы нарубил, яму вырыли квадратную, поставили, как шалашик, рядны, и. в этой землянке мы жили до Покрова. А на Покров снег выпал сантиметров пятьдесят. Брат утром проснулся и говорит: «Мама, дед замерз, и я от него замерз». Кинулись. а дед уже умер.

Строили мы бараки. Подростки, взрослые на себе дёрн возили километров за шесть. После Покрова поселили нас в эти бараки — ни стекол, ни дверей. Отец тогда ещё живой был, он нальёт в корыто воды, вода застынет, и эту льдину он вместо стекла вставлял в окно. В бараки вселяли человек по двести. Утром встанешь — там десять человек мёртвые, там — пять, и мертвецов вытаскиваем. Привезли восемнадцать тысяч на 5-й поселок, а к весне пять тысяч осталось. У нас в 1932 году умер отец, а мать через месяц родила, и нас осталось шестеро детей и слепая бабушка с нами. Побирались. Воровать мама запрещала: «Нет, дочка, чужим никогда не наешься. Ты лучше пойди, руку протяни». И я ходила. Кто даст что-нибудь, а кто и не даст, вытолкнет.

Потом у нас умерли новорожденный брат, младшая сестра и бабушка. А мы стали подрастать и пошли в детскую бригаду работать. В 1937 году маму принуждали идти в колхоз, но мама в колхоз не хотела. Ей сказали: «Ты знаешь, кто ты есть? Ты — кулачка». И маму осудили на три года и отправили на Дальний Восток. А мы, дети, одни остались. Брату четырнадцать лет, мне — двенадцать, десять лет сестре и меньшему брату — восемь. Мы работали в детской бригаде, побирались, ходили детей нянчить, прясть ходили. Что дадут нам, мы несли и друг друга кормили. Так мы жили три года. Потом мама освободилась, и вскоре война началась. Брата забрали, погиб на фронте. Так шла наша жизнь в слезах, нищете и горе.

В 1955 году мы познакомились с батюшкой Севастианом. И он благословил нас всей семьей переехать в Михайловку. Это мы уже как в раю стали жить. За год по его благословению дом поставили. И уже всегда при батюшке были, все нужды, все скорби свои ему несли.."

«Мы жили в Оренбургской области, — рассказал Василий Иванович Самарцев. — Родители наши были глубоко верующие люди. В 1931 году отца раскулачили, посадили в тюрьму, а нас, шестерых детей и нашу маму, в мае 1931 года привезли на 9-й поселок близ Караганды в открытую степь. Старшему брату было одиннадцать лет, за ним шел Геночка, мне — четыре года, меньше меня были Иван — три года, Евгений — двух лет, а младший Павлик был грудным ребенком. С собой у нас были кошма и сундук. Мы вырыли в земле яму, постелили кошму, сломали сундук и поставили его вместо крыши. Это был наш дом. Когда шёл дождь или снег, мы накрывали яму кошмой. Шестеро детей, мы как цыплята возле матери жались.

Потом стали строить саманные дома и всех стали гнать месить глину. Надзиратель ездил на лошади и плёткой загонял в глину людей. Мы резали дёрн, резали всякие травы, кустарники — надо было бараки сделать к зиме, чтобы нам не погибнуть. Так вырос посёлок Тихоновка на 2-м руднике. Нам, детям, паёк давали очень скудный. Ручеёк там был маленький, он пересыхал, воды не хватало. И вот к зиме мы поставили стены, сделали окна, двери и две печки на один барак. В каждом бараке было по двадцать семей, и все лежали зимой на нарах. Одна семья лежит, другая, третья — сплошные нары и маленький проход между ними.

Зима в 1932 году была очень суровая, и умирали целыми семьями. От голода умирали люди и от холода, и от всякой болезни. И у нас на одной неделе в эту зиму умерли братики Павел, Иван и Евгений. А как умер Геночка, мы даже не слышали. Стали звать его кушать, а Геночка мёртвый. Детям маленькие ящички сделали, а грудного Павлика завернули в тряпочку, в железную трубу положили, могилку подкопали и похоронили. Через два года осталось в Тихоновке пять тысяч человек. Двадцать тысяч легло там, под Старой Тихоновкой. Нас выжило двое братьев и мама.

В 1933 году приехал наш отец, и вскоре умерла от голода мама. Верующие спецпереселенцы собирались группами на молитву. А когда освободились из Долинки монахини Марфа и Мария и поселились в Тихоновке, они рассказали, что из Долинки скоро освободится оптинский старец отец Севастиан. И мы стали ждать его.

Перед войной хлеб получали по карточкам. В Тихоновке были большие очереди, и я ходил за хлебом в город. И батюшка, когда освободился и поселился в Михайловке, тоже сам ходил за хлебом. Я очень хотел встретить его в городе, и я его встретил, подошёл к нему и заговорил. И сколько мне было радости, когда он повёл меня в свой дом на Нижнюю улицу. С тех пор завязалось наше знакомство.."

Монах Севастиан (Хмыров) рассказывал: «В 1931 году мы были раскулачены и сосланы из Тамбовской области в Караганду. Сослали мать, нас, троих братьев, и ещё одиннадцать семей из нашей деревни ехали с нами в одном вагоне. Сначала нас привезли в Петропавловск, как раз на Петров день. А из Петропавловска недели две мы ехали до Компанейска.

Там была чистая степь, горелая степь. Нас высадили ночью, шёл дождь. Мы вытащили из вагонов доски — нары, на которых лежали, на четыре части их кололи, делали козлики. Потом рубили караганник, накрывали им козлики и получался шалаш. В этих шалашах мы жили. Всех заставляли работать, делать саманы. Я был малолеток, но тоже работал, ворочал саманы, чтобы они просыхали на солнышке. Потом саманы везли на стройку и клали из них домики. Дёрн резали и из него тоже делали дома. Стены только успели поставить — зима началась, а потолков в домах нет. В декабре открылся сыпной тиф. И вот на праздник Сретения Господня померли мои два брата. Дома без потолков, снег валит. Люди вставали из-под снега, которые живые были. А которые не живые — под снегом лежали, их вытаскивали и клали на повозку. И везут, тянут эту тачку мужички такие же изнурённые. Везут эту повозку, и тут же падает, кто везёт, — помирает. Его поднимают, кладут на повозку и пошли, дальше тянут.."

«Наша семья жила в Астраханской области, отец, мать и семеро детей, — рассказывала духовная дочь отца Севастиана Ольга Сергеевна Мартынова. — У нас ветрянка-мельница была, три коровы, быки, лошади — отец был хороший хозяин. Семья была верующая, богобоязненная. В 1930 году отца принуждали вступить в колхоз, но он отказался. И вот, помню, заходят к нам в дом три женщины, двое мужчин и говорят: «Здравствуй-здорово, Сергей Петрович! Вы подлежите раскулачке!» — «Ну, если так, — сказал отец, — пожалуйста». И всю ночь делали опись, каждую тряпочку описывали и каждую кастрюлю. Двух старших братьев арестовали, они отбывали срок отдельно от нас. Отец по инвалидности аресту не подлежал. К нашему дому подогнали подводу и мать, отца, пятерых детей и с нами ещё нашу племянницу младенца Клавочку посадили на подводу и вывезли за Астрахань в пустынное место в степи. Кроме нас, туда привезли еще семьдесят семей. Мы поставили из досок сарай и прожили в нем полтора года. 1 августа 1931 года всех нас, кто жил в степи, погрузили в товарные вагоны и, как скотину, повезли. У нас не было ни воды, ни хлеба, и все — мужчины, женщины, старики и дети вперемешку ехали в этих вагонах.

Через восемнадцать дней нас привезли под Караганду, в ту местность, где сейчас посёлок Майкудук, и всех сгрузили на землю. Мы были изнуренные, едва живые. В степи стояли казахские юрты. Папа пошёл туда: «Дайте водички», — просит. «Давай сапоги, — говорят, — тогда получишь».. Он упросил, и ему дали ведро воды. У нас семья, и эту воду другие семьи просят — вот тут и дели, как хочешь. Поздним вечером нас снова погрузили в вагоны и привезли в Пришахтинск. Там поле и высокий караганник. Палатки поставили для надзирателей, а для нас — ничего, хоть вымирай. Какой-то начальник ходил и шагами отмерял участок на каждую семью: «Четыре метра так и четыре метра так. Ваш адрес: улица Реконструкции, 12, можете писать домой». Караганник вырубить было нечем. Мы залезли в него на нашей доле 4 на 4 и стали копать ямочку. Выкопали, где-то набрали палок, поставили над ямой, как шалашик, караганником накрыли, на дно постелили траву — вот и весь приют. И все мы там. друг на друге лежали. Через неделю умерла наша Клавочка, а потом стали взрослые умирать.

К зиме люди начали землянушки строить — резать пластины из корней караганника. И построили из этих пластин землянушки — ни окон, ни дверей. Вот, допустим, твоё одеяло на дверях, а мое одеяло на окне, — а укрыться человеку нечем. А у нашей семьи ничего не было, чем завесить окна и двери. Кушать тоже нечего было, только крупы чуть-чуть, что с собой успели взять. А кушать надо. И папа из земли сделал печку. Он котелок на неё поставит и что-то сварит из травы. А мы около печки сидим. Она дымит, в окна снег летит, а мы сидим.

18 марта 1932 года заболел тифом наш папа. А больница была — ни окон, ни дверей, и в самом здании снег лежал и лёд на полу. У папы была высокая температура, и его на лёд положили. Утром я пришла, а папа уже готов, застыл на льду.

Весной всех на работу стали выгонять, саманы делать. Детей выгоняли охранять кирпичи, чтобы скот казахский их не топтал. Дети, хоть и маленькие, а идут, чтобы паек получить шестьсот граммов хлеба. А взрослым восемьсот. А глянешь в степь, в сторону кладбища — тьма-тьмущая несут покойников. Да не несут, а находят досточку, веревку к ней привяжут, кладут покойника на досточку и волокут за веревку по земле.

В нашей семье остались в живых моя сестра, мама и те два брата, которых в Астрахани в тюрьму посадили. С батюшкой Севастианом я познакомилась в 1946 году.."

Однажды отец Севастиан с монахинями Марией и Марфой пришёл на кладбище за Тихоновкой, где посредине кладбища были общие могилы, в которые когда-то за день клали по двести покойников-спецпереселенцев, умерших от голода и болезней, и зарывали без погребения, без насыпи, без крестов. Старец, осмотрев могилы и выслушав рассказы очевидцев как всё это было, сказал: «Здесь день и ночь, на этих общих могилах мучеников, горят свечи от земли до неба».

В 1944 году в доме на Западной улице, где жили отец Севастиан и монахини, была устроена небольшая церковь, и отец Севастиан стал регулярно совершать в ней Божественную литургию.

Жители Михайловки, узнав о священнике, стали приглашать его в свои дома. Разрешения властей на совершение треб не было, но он ходил безотказно. Народ тогда в Караганде был верный — не выдадут. Не только в Михайловке, но и в других посёлках полюбили отца Севастиана, поверили в силу его молитв. Из многих областей в Караганду стали съезжаться духовные дети старца — монашествующие и миряне, ища духовного руководства. Он принимал всех с любовью и помогал устроиться на новом месте. Дома в Караганде в то время продавались недорого: они принадлежали спецпереселенцам, которые со временем строили для себя новые дома и продавали свои саманные хибарки. Отец Севастиан давал деньги на покупку дома тем, у кого их не было, или добавлял тем, кому не хватало. Деньги ему со временем возвращали, и он отдавал их другим.

Караганда росла и строилась, вбирая в себя переселенческие посёлки; возле крупных шахт был отстроен Старый город, после войны стал строиться многоэтажный Новый город. Большая Михайловка оказалась самым близким районом, прилегающим к Новому городу, а церковь в Караганде была только одна — молитвенный дом на 2-м руднике.

«В ноябре 1946 года по благословению старца православные жители Большой Михайловки подали. заявление о регистрации религиозной общины. Не добившись на месте положительного результата, верующие обратились с ходатайством в Алма-Ату к уполномоченному по делам религии в Казахстане. В ответ на это ходатайство в ноябре 1947 года в Карагандинский облисполком пришло распоряжение: „Запретить священнику Севастиану Фомину службы в самовольно открытом храме“. Повторные заявления направлялись в Алма-Ату и в 1947-м, и в 1948 годах. Верующие ездили ходатайствовать в Москву, обращались за поддержкой в Алма-Атинское епархиальное управление. К военкому Карагандинской области писали родители воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, единственным утешением для которых была молитва за своих погибших на войне сынов, — „..но нас, говорилось в письме, лишают и этой возможности“».

Верующие просили зарегистрировать молитвенный дом хотя бы в качестве филиала существующего на 2-м руднике молитвенного дома.

В результате в 1951 году большемихайловский молитвенный дом, где некоторое время всё-таки совершались требы, был окончательно закрыт. И только в 1953 году верующие добились официального разрешения на совершение в большемихайловском молитвенном доме церковных таинств и обрядов — крещения, отпевания, венчания, исповеди. Теперь к отцу Севастиану могло обращаться уже больше людей, но литургию он мог совершать только тайно на частных квартирах верующих. После утомительного трудового дня, после келейной молитвы отец Севастиан — маленький, худенький, в длинном черном пальто и в черной скуфейке — в три часа ночи шёл своей лёгкой, быстрой походкой по тёмным карагандинским улицам в заранее условленный дом, куда по одному, по два собирались православные. По великим праздникам всенощное бдение служилось с часа ночи и после короткого перерыва совершалась Божественная литургия. Окна плотно завешивались одеялами, чтобы не пробивался свет, а внутри дома было светло и многолюдно. Службу заканчивали до рассвета, и так же, по тёмным улицам, по одному — по два люди расходились по домам.

Но хлопоты об открытии храма не прекращались, снова и снова отец Севастиан посылал ходоков в Москву, и наконец в 1955 году власти разрешили зарегистрировать религиозную общину в Большой Михайловке.

Начались реконструкционные работы по переоборудованию жилого дома в храмовое здание. Всем руководил отец Севастиан. Были сняты перегородки внутри дома, на крыше сооружен голубой купол-луковка, но представители местной власти категорически запретили поднимать крышу храма хотя бы на сантиметр, тогда батюшка благословил народ ночью тайно собраться и в течение ночи углубить на один метр пол. Люди с воодушевлением взялись за лопаты, и за ночь было вывезено грузовиками 50 кубометров земли. Таким образом, потолок от пола стал на метр выше прежнего. Пол быстро покрыли досками, и утром в церкви уже совершался молебен.

Во дворе храма построили дом, назвав его «сторожкой», к которому постепенно пристроили четыре комнаты: трапезную с кухней, келью для келейниц и большую светлую комнату с тамбуром, которая стала кельей отца Севастиана. Здесь же, во дворе, устроили открытую часовню для служения Пасхальной заутрени и Крещенского водосвятия. В кухне были поставлены нары для приезжих, которых особенно было много под праздники (через несколько лет власти приказали эти нары убрать). Жители Михайловки стали приносить сохранившиеся у них иконы, некоторые иконы были спасены ими при закрытии в 1928 году старой Михайловской церкви.

Священников отец Севастиан подбирал себе сам. Сначала приглядывался к человеку, потом призывал и говорил: «А вам надо быть священником». Имея большой духовный и жизненный опыт, старец хорошо понимал, насколько опасно может быть для общины принятие чуждого по духу человека, который мог оказаться и прямым врагом Церкви. Даже от тех, кому он сам помогал и кому доверял, у него были скорби.

В 1950-х годах к нему обратился иеромонах Антоний, отец Севастиан принял его и благословил служить вместе с собой. Отец Антоний обладал благообразной наружностью и красивым голосом. Он увлёк на свою сторону многих духовных детей старца, в том числе и из самых близких, и, в конце концов, пожелал отправить отца Севастиана за штат и стать во главе прихода. С этой целью он отправился в Алма-Ату к митрополиту Николаю (Могилевскому) [6]. Вместе с ним отец Севастиан благословил ехать пономаря и члена ревизионной комиссии раба Божьего Павла.

«Когда мы зашли в приемную владыки Николая, — рассказывал впоследствии Павел, — отец Антоний стал говорить, что отец Севастиан старый и слабый, что на приходе мать Груша всем командует. „Ну, хорошо, — сказал владыка, — отца Севастиана отправим за штат, а вас назначим на его место“. Когда я услышал эти слова, у меня полились слёзы, я упал владыке в ноги и стал просить его ради Христа не отправлять батюшку за штат: „Ведь он стольких людей поддерживает, среди них есть больные, парализованные, как освободившийся из Долинки иеромонах Пармен, которого батюшка тоже взял на свое обеспечение. Они погибнут без его помощи“. Так я слёзно умолял владыку. Владыка понял, что отец Антоний ввёл его в заблуждение, встал с кресла, подошёл ко мне и поднял с колен со словами: „Брат, не плачь так. Отца Севастиана оставим на своем месте, пусть служит, как служил, успокойся“».

Отец Севастиан был настоятелем храма одиннадцать лет — с 1955-го по 1966 год, до дня своей кончины.

22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) возвёл отца Севастиана в сан архимандрита.

Своё возведение в сан архимандрита отец Севастиан принял с глубоким смирением. Как-то после службы, держа в руках митру, он сказал: «Вот — митра. Вы думаете, она спасёт? Спасут только добрые дела по вере».

Отец Севастиан во всё время своего служения безупречно соблюдал церковный устав, не допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы для него были неотъемлемым условием его внутренней жизни. Он очень любил оптинский напев, иногда сам приходил на клирос и пел. Хор был женский, монастырского духа, пели монахини и молодые девушки.

Пение хора любил молитвенное, умилительное. «Это не угодно Богу — кричать, да ещё и ногами притопывать. Бог не глухой, Он всё слышит, и помыслы наши знает». Отец Севастиан следил за чтением и пением хора, чтобы читали и пели со страхом Божиим, благоговейно и молитвенно. Не терпел выкриков, когда один заглушает всех. С Херувимской песни до конца обедни запрещалось всякое движение в храме, включая оформление треб и торговлю свечами. Строгие замечания он делал разговаривающим в храме во время службы, особенно монашествующим, — иногда даже в облачении выходил из алтаря и делал замечание. Отец Севастиан приучал прихожан оставаться в храме до конца молебна и поэтому только после молебна давал прикладываться ко кресту. И тогда, бывало, стараясь погасить могущее возникнуть недовольство от долгого богомоления, он смиренно говорил: «Все мы старые, слабые, немощные, больные, неповоротливые и всё делаем медленно. Поэтому и служба долго идёт. А где молодые священники — сильные, крепкие, там всё быстро делается и скорее отходит служба».

Отец Севастиан старался возродить в храме дух Оптиной пустыни и на это положил много трудов, как он сам говорил: «Я здесь много пота пролил, чтобы основать этот храм».

Здоровье у отца Севастиана было слабое, он страдал от сужения пищевода. Эта болезнь была следствием тех нервных потрясений, которые он перенёс за свою долгую жизнь в условиях гонений от безбожных властей. Он всегда был в напряжении, особенно в тот период, когда церковь была не зарегистрирована и он тайно, только с самыми близкими людьми служил литургию. Он говорил: «Вот вам: батюшка, послужи! А вы знаете, что я переживаю?» Он в то время явно нарушал закон, и его в любое время могли арестовать. И впоследствии, когда в церкви уже служили открыто и заходил человек в погонах, отец Севастиан часто думал: «Могут сейчас подойти, прервать службу и арестовать». Однажды кто-то из духовных детей сказал ему: «Я боюсь вот такого-то человека». А он, улыбнувшись, сказал: «Да? А я вот не боюсь его. Я никого не боюсь. А вот боюсь, что церковь закроют. Вот этого я боюсь. Я за себя не боюсь — я за вас боюсь. Я знаю, что мне делать. А что вы будете делать — я не знаю».

В церкви всегда было много молодёжи, только на клиросе до семнадцати девушек пело. И все скрывались, когда приезжал уполномоченный по делам религии с проверкой. Как только сообщают: «Власти!» — все прячутся. По восемь человек приезжало с уполномоченным. В храм зайдут, а на клиросе только одни старушки стоят. Власти предполагали всё же церковь закрыть и вызывали для этой цели к себе отца Севастиана. Он приезжал, но они терялись и не знали, какой к нему найти подход. «Что за старичок, говорят, что мы не можем ничего? Ну, пусть постарчествует, а как его старчество пройдёт, мы церковь закроем».

Однажды уполномоченный по делам религии при облисполкоме стал требовать, чтобы священнослужители перестали выезжать с требами в город Сарань и поселок Дубовку, так как они относятся к другому району. Староста передал это требование отцу Севастиану, и тот на другой день вместе со старостой приехал в облисполком к уполномоченному и, обращаясь к нему, сказал: «Товарищ уполномоченный, вы уж нам разрешите по просьбе шахтеров совершать требы в Сарани, в Дубовке и в других посёлках. Иногда просят мать больную причастить или покойника отпеть». И уполномоченный на это вдруг извинительно произнёс: «Пожалуйста, отец Севастиан, исполняйте, не отказывайте им».

Торжественным событием для духовных детей отца Севастиана были день его тезоименитства и день рождения. Всем хотелось к нему подойти, поздравить его, сделать ему хотя небольшой подарок. Но батюшка не любил ни почестей, ни особого внимания к себе, не любил он и принимать подарки. Все соберутся его поздравить, а он приедет поздно вечером или даже на другой день. Однажды в день тезоименитства он вернулся домой поздно вечером, открыл дверь кельи и, ещё не войдя в нее, неожиданно вскрикнул: «Кто?! Кто позволил засорять мне душу и келью?!» Келейницы, обеспокоенные такой реакцией, заглянули в келью и увидели, что около его кровати стоят новые бурки. Их кто-то поставил без его благословения.

Особенно отец Севастиан любил бывать в посёлке Мелькомбинат. Он говорил, что в Михайловке у него «Оптина», а на Мелькомбинате — «Скит». Туда он собирал своих сирот и вдов, покупал им домики и опекал их. И когда он приезжал на Мелькомбинат помолиться, люди бросали свои дела и заботы и один по одному спешили туда, где батюшка, — лишь бы получить благословение и утешиться.

О молитве отец Севастиан говорил: «Молиться можно на всяком месте, во всякое время: стоя, сидя, лежа, во время работы, в пути. Только разговаривать в храме грешно».

Напоминал не раз, что, заходя в автобус, самолёт, легковую машину и так далее, необходимо молча перекреститься, невзирая ни на кого, даже на смех других. Ради одного, двух или трёх человек верующих могут и другие быть спасены от грозившей беды.

Батюшка часто напоминал о прощении обид друг другу и непамятозлобии, говорил: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А о гордых: «Ярому коню — глубокая яма». И были случаи, когда за гордость, непослушание, самомнение люди совершали падения и терпели искушения.

У одной из хористок по имени Александра как-то вдруг резко и ярко «прорезался» сильный и красивый голос. И она возгордилась — стала высокомерной, стала кичиться своим голосом и унижать других. Монахини в деликатной форме делали ей замечания, но Александра не слушала их. Однажды в Пасхальную ночь отец Севастиан послал её вместе с другими петь в часовне Пасхальную утреню, так как весь народ в церкви не вмещался и утреню служили ещё в часовне во дворе. Но Александра идти наотрез отказалась. Все были удивлены её отказом и советовали послушаться батюшку. Но она не послушалась. Тогда отец Севастиан очень строго сказал: «Шура, не гордись, Бог отнимет голос, и петь ты не будешь!» ..В скором времени она заболела, попала в больницу, а когда вернулась, петь уже не могла — у нее пропал голос. Батюшка и все окружающие очень её жалели, но здоровье и голос к ней не вернулись.

А с простыми, смиренными людьми по молитвам отца Севастиана Господь творил чудеса. Одна девушка ещё в детстве заболела глазами (опухли и как бы совсем заросли). Врачи отказались лечить. Тогда она обратилась к батюшке, который благословил отслужить молебен с водосвятием перед иконой Скорбящей Божией Матери и святой водой промывать глаза. И, к радости всех, опухоль исчезла, глаза открылись и стали видеть как прежде.

Однажды среди беседы о нравах людей батюшка сказал и даже указал: «Вот этих людей нельзя трогать, они, по гордости, не вынесут ни замечания, ни выговора. А других, по их смирению, можно».

Иногда пробирал одного кого-нибудь при всех (бывало даже не виновного, но смиренного и терпеливого), чтобы вразумить тех, которым нельзя сказать о проступках и недостатках прямо. Таких он сам не укорял и не обличал и другим не велел, но ждал, терпел и молился, пока человек сам не осознает и не обратится с покаянием к Богу и к духовному отцу.

Жалующимся на болезнь иногда скажет: «Одно пройдёт, другое найдёт!» — «Болеть нам необходимо, иначе не спасемся. Болезни — гостинцы с неба!»

В утешение старым и больным, скорбящим, что не могут в храм Божий ходить, говорил: «Благословляю молиться умом молча: Господи, помилуй, Боже, милостив буди мне грешной. Господь услышит. Терпи болезни без ропота. Болезни очищают душу от грехов».

Пожилым людям отвечал иногда словами пророка Давида: «Семьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь». Молодые болеют, а старым как не болеть, когда организм, как одежда, обветшал от времени.

Иные думают поправить здоровье и продлить себе жизнь, вкушая вино и мясную пищу. Батюшка, бывало, скажет: «Нет, мясная пища бывает полезна при здоровом сердце и желудке, а в противном случае она только вредна. Растительная пища легко усваивается при больном организме и потому полезна». И себя в пример приводил: несмотря на множество болезней, мясной пищи не вкушал, а дожил до преклонных лет. И потом добавит: «Не одной пищей жив человек».

Внушал батюшка беречь своё здоровье. В большие холода одеваться и обуваться потеплее, хотя это и не модно. «Берегите своё здоровье, оно — дар Божий. Злоупотреблять своим здоровьем грешно пред Богом».

Некоторым молодым людям, ввиду их слабого здоровья, батюшка не давал благословения учиться дальше десятого класса. «Выучишься, а здоровье потеряешь. А без здоровья какой ты работник? И плюс духовное опустошение — душа потеряет последнюю искру Божию!».

Батюшка внушал не забывать страждущих и больных, особенно в больнице лежащих, быть чуткими, сострадательными к ним — может, и сами такими будем. Многим молодым девушкам благословлял работать в больнице. «Самое жестокое сердце, глядя на таких страдальцев, может смягчиться и сделаться сочувственным и сострадательным к ближнему. От этого зависит спасение души».

Тех же, кто завидовал богато живущим, частенько брал с собой на требы к самым бедным вдовам с детьми, живущим в землянках. И скажет: «Вот посмотри, как люди живут! А ты любишь смотреть на хорошие дома и богато живущих и завидовать тому, в чём нет спасения. Вот где спасение! Вот где школа сострадания и доброделания! Для искоренения зависти надо смотреть на хуже тебя живущих, тогда мир будет в душе, а не смущение, — и завидовать перестанешь».

Говоря о пользе нестяжания, отец Севастиан приводил в пример одного своего знакомого священника, у которого после его кончины ничего не осталось: ни денег, ни вещей. «Как хорошо! Как легко умирать, когда нет ничего лишнего! И будет приют в Царстве Небесном».

Поскольку отец Севастиан сам был милостивым, сострадательным к больным и неимущим, то и других тому же учил: «В этом и заключается наше спасение». «Если сам ты не милуешь ближних и, что еще хуже, не прощаешь, то как у Господа будешь просить себе милости и прощения?»

Но не без рассуждения отец Севастиан и сам милостыню подавал, и других предупреждал. Особенно пьяниц избегал. Не одобрял скупость и расточительность без нужды. «Во всем надо держаться золотой середины,» — говорил он.

Старым монахиням, которые на обедах в миру вкушали мясную пищу, нарушая устав (когда в таком возрасте и постной-то пищи нужно употреблять в меру), отец Севастиан строго об этом напоминал. А молодым не возбранял кушать мясное до определённого возраста, а потом постепенно приучал отвыкать, во всём ценя умеренность.

Не раз говорил: «За несоблюдение без причины постов, придет время — постигнет болезнь. Тогда не по своей воле будешь поститься. Господь попустит за грехи».

С сожалением говорил о тех, кто редко бывает в храме, редко или совсем не причащается (особенно пожилые). Как пример, указывал на тех, кто живет рядом с храмом: «Просидят на лавочке всю службу, но в церковь не придут, хотя христианами зовутся! Другие же люди, живя от храма в отдалённых местах, за много километров, находят время ради спасения души приезжать в церковь в праздники и молиться». Сожалел также, что мало ходит в храм мужчин: «Почти одни женщины бывают, а где же мужчины?» Иногда кто-нибудь скажет: «В этом году людей в церкви прибавилось!» А он ответит: «Это не наши, а приезжие люди. А с нашего Нового города как никто не ходил, так и не ходит, кроме нескольких женщин».

Иногда Великим постом кто-нибудь скажет: «Много сегодня причастников было». А он ответит: «Причастников много, да причастившихся истинно не много».

Часто говорил: «Не дорого начало, не дорога середина, а дорог конец». И много приводил поучительных примеров, когда кто в начале духовного пути горячо возьмется молиться, поститься и прочее, да ещё без благословения, но впоследствии охладевает и оставляет этот путь. А другие идут умеренно, с постоянством, терпением, и превосходят всех. Отец Севастиан во всём ценил середину и говорил: «Царским путем все святые отцы шли».

«Кто идет с самого начала постепенно, не делая скачков с первой ступени через две-три, а постепенно переходя с одной на другую до конца, не торопясь, — тот спасается».

«Умеренность, воздержание, рассуждение, своевременность, постепенность полезны всем и во всем».

Были случаи, когда по незнанию некоторые новенькие подходили к Святой чаше не исповедавшись. Отец Севастиан тогда строго спрашивал: «А вы исповедовались?» И не допускал до причастия. А после службы доведёт до сознания человека, как надо готовиться к принятию Святых Таин. Особенно недоволен бывал, когда кто без уважительной причины опаздывал на службу или требовал исповедать его и причастить без должного приготовления, и это при добром здравии. «Так только больных можно причащать, а вы при добром здравии и имеете за собой множество грехов. Неужели не можете выбрать время, чтобы приготовиться, очистить себя покаянием, прийти вовремя в храм, выслушать правило и службу и, исповедавшись, подойти со страхом Божиим к чаше!» И не допускал таких до причастия. Прибавлял ещё: «Подойти к чаше Святых Таин это не всё равно, что подойти к столу к чашке супа или к чашке чая».

Отец Севастиан часто убеждал: в скорбях, в болезнях и искушениях призывать в молитвах всех святых угодников Божиих, чтить их память. Также чтить день своего Ангела, имя которого носишь, но не день рождения. Он был недоволен теми, кто отмечал день своего рождения, а не день Ангела. И приводил в пример Ирода, который во время пира в день своего рождения велел отсечь главу святому Иоанну Крестителю.

Очень огорчался батюшка тем, что в народе больше почитались праздники чудотворных икон Божией Матери, чем двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в день которого народа в храме бывало мало. Ради того, чтобы почтить Рождество Божией Матери, в храме был освящён престол в честь этого праздника, и поэтому на праздник приезжал архиерей и было большое торжество.

Отец Севастиан старался довести до сознания прихожан значение и величие святого апостола Иоанна Богослова и научил их приходить в храм в день его памяти. Часто говорил: «Ведь у вас в семьях нет мира и любви между вами. А кто вам поможет, как не он, святой Иоанн Богослов, апостол любви? Дети, любите друг друга!»

Часто умолял и очень строго предупреждал, во избежание наказания Божия, не ходить в праздники на базар и по магазинам. Приучал дорожить праздничными церковными службами, не менять их ни на что житейское, душевредное. «Только в церкви человек обновляется душой и получает облегчение в своих скорбях и болезнях».

Пробирал тех монахинь, которые любили напоказ одеваться в монашеское, или мирских вдов и девиц, одевающихся в чёрное. Говорил: «Лучше всего одеваться в синий или серый цвет, скромно. Чёрное не спасёт и красное не погубит»..

Говорил еще: «Молодые не должны уделять своей внешности большого внимания. Не надо им слишком за собой следить: ни часто мыться, ни одеваться со вкусом, а небрежнее, не смущая свою душу и совесть, чтобы и для других не быть камнем претыкания.

Сам хочешь спастись и другим не мешай. А старенькие должны быть чистыми и опрятными, чтобы ими не гнушались и не отворачивались от них".

Иногда отец Севастиан говорил о брачных узах и о супружеских обязанностях: о верности, доверии, о терпении в случае болезни одного из супругов или детей. Упрекал неблагодарных детей, напоминая им заботы родительские: их труд, любовь, бессонные ночи у колыбели во время болезни, страх за жизнь и здоровье детей. «Господь лишит таких детей счастья», — говорил батюшка. «Чти отца и матерь, да долголетен будеши на земли». В пример ставил тех детей, которые чтили своих родителей при их жизни и по смерти молятся о них.

Неоднократно предупреждал родителей, которые чуть не с младенчества приучают детей к своеволию и самолюбию: «Теперь не дети идут за родителями, а родители за детьми».. Мальчик тянет за руку бабушку или мать: «Пойдем домой или на улицу!» — только бы уйти из храма. И родители слушались и уходили.

Не раз и не два отец Севастиан делал замечания родителям за чрезмерное пристрастие и привязанность к своим детям, за то, что родители готовы чуть не молиться на них вместо Бога. «Сами простые крестьяне, малограмотные, одеваются и обуваются абы во что и абы как, недоедают ради того, чтобы своих детей одеть, обуть и выучить наравне с городской интеллигенцией. А дети, выучившись, начинают презирать неграмотность и нищенское одеяние своих родителей, даже стыдятся их».

Когда говорили о видениях, он один ответ давал: «А я ничего не вижу!» И приводил слова святых отцов, что не тот выше, кто видит ангелов, а тот, кто видит свои грехи.

Бывало, скажет: «До самой смерти бойтесь падений и не надейтесь на свои силы, а только на помощь Божию, призывая Его в молитве со смирением. Самая лютая страсть — блудная. Она может бороть человека на болезненном и даже смертном одре, особенно тех, кто прожил жизнь земную до старости невоздержанно. Эта страсть в костях находится, она бесстыжее всех страстей. Никто сам по себе не может избавиться от неё. Только Господь может избавить, когда обращаешься к Нему со слезами и сокрушенным сердцем. Помнить нужно об этой брани до самой смерти. Стоит только немного забыться, оставить молитву, потерять страх Божий, как она тут же даст о себе знать. Только непрестанная молитва, страх Божий, память смертная, память о Суде, аде и рае отгонит её».

Иногда на жалобы кого-нибудь на свои недостатки и немощи скажет: «Читай книги, там всё найдёшь!» И иным благословлял читать жития святых, а другим — творения святых отцов, — кому что на пользу.

«В деле своего спасения не забывайте прибегать к помощи святых отцов и святых мучеников. Их молитвами Господь избавляет от страстей. Но никто не думайте своими силами избавиться от них. Не надейтесь на себя до самой смерти в борьбе со страстями. Только один Господь силен избавить от них просящих у Него помощи. И покоя не ищите до самой смерти».

Некоторым, жалующимся на беспокойство от людей, бесов, страстей и так далее, отец Севастиан отвечал: «Тогда может быть покой, когда пропоют: Со святыми упокой. А до этого не ищи покоя до самой смерти. Человек рождается не для покоя, а для того, чтобы потрудиться, потерпеть ради будущей жизни (покоя). Здесь мы странники, пришельцы, гости. А у странников нет покоя в чужой стране, в чужих делах. Они, ступая шаг за шагом, идут вперёд и вперёд, чтобы скорее достичь родного отечества, то есть дома Божия, Царства Небесного. А если здесь, в земной юдоли скорбей, в мире удовольствий замедлить, то вечер (то есть закат дней) незаметно подступит и смерть застанет душу неготовой, без добрых дел, и времени их сотворить уже не будет. Смерть неумолима! Ни один богач богатством, ни сребролюбец деньгами, ни богатырь силою, ни царь, ни воин не могут откупиться от смерти, и никто из них не может взять с собою ничего, приобретенного ими. Наг человек родился, наг и отходит. Только вера, добрые дела, милостыня идут с ним в будущую жизнь, и никто не поможет: ни друзья, ни родные».

Отец Севастиан говорил: «В наших грехах и страстях не виноваты ни вино, ни женщины, ни деньги, ни богатство, как иные хотят себя оправдать, а наша неумеренность. Пьяницы винят вино, блудницы или блудники винят мужчин или женщин, сребролюбцы винят деньги, богатые винят богатство и так далее. Выходит, что если бы не было вина, женщин, денег, богатства, то грешники не грешили бы. Богом устроено всё премудро и прекрасно. Но от неразумного употребления и пользования вещами получается зло».

Он напоминал не раз: «Зло находи в себе, а не в других людях или вещах, с которыми ты не сумел правильно обращаться. Так и ребёнок обращается с огнём или мечом: себя же жжёт, себя же режет».

Как-то отец Севастиан сказал: «Между нами, монахами, и миром глубокая пропасть. Миру никогда не понять нашей жизни, а нам — их. Если бы монахи знали заранее, сколько их ждёт искушений и скорбей на узком, но спасительном пути, то никто бы не пошёл в монастырь. А если бы мир знал о будущих благах монашествующих, то все пошли бы в монастырь.

Почему разогнали монастыри? Потому что монахи стали разъезжать на тройках, да одеваться в шерстянку. А раньше монахи носили холщовые подрясники и мухояровые рясы, трудились по совести. И те были истинные монахи. Какая-нибудь игуменья из дворян, а не из своих монахинь, быстро загоняла послушниц в Царство Небесное своим бессердечным к ним отношением и жестокостью. Бедные монахини разговлялись капустой, а игуменья, в угоду начальствующим, всё им отдавала, а своих лишала необходимого".

Он часто повторял: «Раб, знавший волю господина своего и не сотворивший её, бит будет больше, нежели раб, не знавший воли господина своего». А некоторым прямо говорил: «Ведь ты знаешь всё и Бога на мир променяла (или променял)». — «Мир обещает злато, а дает блато». — «Неженатый печётся о Боге, а женатый — о жене». — «Не связавший себя узами семьи всегда свободен. Одна забота — спасение души. Цель жизни — чистота, конец — Царство Небесное!».

«Что дороже всего на свете? Время! — говорил он. — И что теряем без сожаления и бесполезно? Время! Чем не дорожим и пренебрегаем больше всего? Временем! Потеряем время — потеряем себя! Потеряем всё! Когда самую ничтожную вещь потеряли мы, то ищем её. А теряем время — даже не осознаем. Время дано Господом для правильного употребления его во спасение души и приобретения будущей жизни. Время должно распределять так, как хороший хозяин распределяет каждую монету — какая для чего. Каждая имеет у него свое назначение. Так и время будем распределять полезно, а не для пустых забав и увеселений, разговоров, пиров, гулянок. Взыщет Господь, что мы украли время для своих прихотей, а не для Бога и не для души употребили».

Открыто отец Севастиан никого не исцелял и не отчитывал, и по своей скромности и простоте всегда говорил: «Да я никого не исцеляю, никого не отчитываю, идите в больницу». «Я, — говорил он, — как рыба, безгласный».. О бесноватых говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарства будут проходить безболезненно. Я не хочу с вас кресты снимать. Здесь вы потерпите, но на небе большую награду приобретете».. Когда кто-нибудь ропщет на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он беспокоится: «Я настоятель, а всех вас слушаю». Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Однажды поехали на требу и забыли кадило. Стали друг друга укорять. Батюшка сказал: «Я сам виноват», — и все замолкли".

«У меня заболел шестилетний племянник — упал с велосипеда и стал хромать, — рассказала Ольга Сергеевна Мартынова. — Родители не обратили на это внимания. Я решила сама показать его врачу. Хирург осмотрел и сказал: «У него гниет бедро». Сделали операцию — и неудачно. Во второй раз вскрыли, зачистили кость, но опять неудачно. Тогда я пошла в церковь, и вдруг батюшка сам меня спрашивает: «Ольга, у тебя кто-то болеет?» — «Да, — отвечаю, — племянник». — «А ты переведи его в Михайловскую больницу, у тебя ведь там хирург знакомый». Я договорилась и перевела племянника в эту больницу. Врачи как глянули: мальчик едва живой, — и быстро его опять под нож, сделали срочную операцию, уже третью. Воскресенье подходит, я прихожу в храм, батюшка спрашивает: «Привезла мальчика? Что же ты до дела не доводишь? Почему ко мне его не несёшь? Люди ко мне из Москвы, Петербурга едут, а ты рядом и не несёшь его ко мне. Вот прямо сейчас иди в больницу и на руках неси его ко мне».

Я пошла в больницу, там была с мальчиком его мать. Мы взяли Мишу и на руках по очереди донесли его до церкви. Дело было перед вечерней. Занесли в храм, поднесли к батюшке, батюшка зовет: «Ми-ишенька, Ми-ишенька!» А он только глазами повёл и лежит, как плеть, весь высох, безжизненный. Батюшка говорит: «Поднеси его к иконе Святой Троицы в исповедальной». Я поднесла. Батюшка велел, чтобы поставили стул и говорит: «Поставь Мишеньку на стул!» Я — в ужасе! У ребенка руки и ноги как плети — как он встанет, он ведь уже полумертвый! Батюшка тогда зовёт мать и говорит: «Вы его с двух сторон держите и ставьте. Смелее, смелее!» Поставили его, ножки коснулись стула, а мы с двух сторон держим, вытягиваем его в рост. Затем батюшка позвал ещё монахинь и сказал им: «Молитесь Богу!» — и сам стал молиться. Мы держим Мишу, и я смотрю: он твердеет, твердеет, прямеет, прямеет, выпрямился — и встал на свои ножки! Батюшка говорит: «Снимайте со стула, ведите его, он своими ножками пойдёт». И Миша пошёл своими ножками. Все — в ужасе! А батюшка помазал его святым маслом и говорит матери: «Ты останься здесь с ним ночевать, мы его завтра причастим, он и хромать не будет». Но мать не осталась, уехала с Мишей на радостях домой. И ещё батюшка просил её привезти мешок муки в благодарность Богу, а она привезла только маленький мешочек. И вырос наш Мишенька, стал такой хорошенький, но на одну ножку хромал — ведь мать не послушалась, не оставила его причастить".

«В 1960 году из города Ижевска приехала к батюшке Пелагия Мельник, — рассказывала Ольга Фёдоровна Орлова, врач отца Севастиана. — Уже в течение полугода она не могла есть ни хлеба, ни каши, ни картофеля, ни других продуктов. Питалась исключительно молоком и сырыми яйцами. Она ослабла и передвигалась с большим трудом. Когда Пелагия попыталась пройти в келью к батюшке, её не пропустили, так как желающих попасть к нему было очень много. Она просила, чтобы ей позволили пройти без очереди, но всё безрезультатно. Внезапно открылась дверь, вышел батюшка и сказал: «Пропустите эту женщину ко мне, она очень больна». Войдя в келью, Пелагия опустилась перед батюшкой на колени и, не произнося ни слова, горько расплакалась. Батюшка сказал ей: «Не плачь, Пелагия, всё пройдёт, исцелишься». Дал ей свежую просфору, стакан воды, большое яблоко и сказал: «Съешь это». Она ответила, что уже полгода не ест хлеба: болит горло и пища не проходит. Батюшка сказал: «Я благословляю. Иди в крестильную, сядь на широкую скамейку и съешь». Она пошла в крестильную, села на скамейку и легко и свободно съела батюшкины дары. После этого она сразу уснула и проспала сутки. Батюшка подходил к ней несколько раз, но будить не велел. Проснулась Пелагия совершенно здоровой. Батюшка сказал: «Работа у тебя тяжёлая, но скоро все изменится». И действительно, через полмесяца после возвращения в Ижевск Пелагию, даже без её просьбы, перевели на другую, более легкую работу.

П.И. Косинова рассказывала, что она как-то пришла к отцу Севастиану с жалобами на боль в прямой кишке и в поясничной области. После обследования в онкологическом диспансере у неё признали рак прямой кишки и предложили оперироваться. Перед операцией она решила прийти к батюшке за благословением, поставить в церкви свечи и отслужить молебен. Но отец Севастиан сказал: «Не торопись, успеешь умереть под ножом. Поживи ещё, ведь у тебя дети». Она подходила к отцу Севастиану трижды, но ответ был один — операцию не делать. Посоветовал купить алоэ, сделать состав и пить. Также предложил заказать молебен с водосвятием Спасителю, Матери Божией, Ангелу Хранителю и всем святым. Через три месяца она пошла в диспансер для контрольного обследования. При осмотре выяснилось, что опухоль почти рассосалась. Вскоре она поправилась совсем.

Врач Татьяна Владимировна Торстенстен рассказывала:

«Жил в поселке Тихоновка иеромонах отец Трифон. Он часто бывал у отца Севастиана и пел в хоре. После открытия церкви отцу Севастиану с помощью благочинного удалось организовать в Тихоновке и в Федоровке молитвенные дома, которые по его благословению обслуживал отец Трифон. Как-то в один из воскресных дней, после службы, подошёл он к отцу Севастиану взять благословение поехать в этот день в Федоровку. Отец Севастиан посмотрел на него внимательно и, благословляя, сказал: «Я уже сам хотел посылать тебя туда сегодня. Только ехать нельзя, иди пешком напрямик через Зеленстрой». Отец Трифон удивился, потому что, хотя через Зеленстрой и было напрямик, но пешком путь был очень далёкий. Но, конечно, пошёл, как благословил отец Севастиан. Дорога лежала через лесопитомник. Пока отец Трифон пересекал его, на пути ему не встретился ни один человек. И вдруг, из-за густого кустарника выскочил молодой, здоровенный мужчина в очень взбудораженном состоянии, схватил его за руку и повлёк за собой в лес, в сторону от дороги. Отец Трифон очень испугался, но вынужден был повиноваться, поспешая за ним в чащу леса. «Идём, отец, идём, — приговаривал на ходу мужчина, — я давно тебя жду, весь извелся». — «Вот, — думает отец Трифон, — и конец мне пришёл». Когда они вошли в гущу леса, мужчина отпустил руку отца Трифона и сказал: «Ну, садись, отец, на пенёк, слушай меня и решай мою судьбу». И стал рассказывать: «Я очень люблю свою жену. Она молодая, красивая, умная, хорошая хозяйка. Живём мы дружно, в достатке. Очень хочется иметь детей, а их нет. И вдруг вчера от медсестры я узнал, что на прошлой неделе жена моя сделала аборт. Я всю ночь маялся со своими думами — жены дома не было, ушла на суточное дежурство. Что же, думаю, раз так сделала, значит, ребёнок не от меня, и она мне изменяет. А если от меня, то меня не любит, решила бросить. Значит, все годы мне лгала. И за эту ложь, и за то, что убила ребенка, долгожданного, решил я, что всё равно простить её не смогу. И решил, что должен её убить. И не знаю, задремал я или забылся, только привиделся мне старичок, роста небольшого, а борода большая. И говорит мне: «Ты что же это, сам все решил, ни с кем не посоветовался. Так нельзя. Посоветуйся сперва, расскажи все мужчине пожилому, первому, кто на дороге встретится. И как он тебе скажет, так и поступай, а то ты сейчас в горячке можешь ошибиться», — и строго так говорит. Очнулся, сел на кровати — нет никого. А ведь ясно слышал голос. Вскочил я с кровати — и бежать из дома, пока жена с дежурства не пришла. Иду по улице и думаю: «Как же я могу на улице с кем-нибудь поговорить, душу свою выложить? Кто станет меня выслушивать и вникать в моё дело?» И решил я идти в Зеленстрой и ждать, пока пойдёт пожилой человек, чтобы поговорить с ним. Только правду мне скажи, истинную правду, как ты понимаешь про мою жену. Я ведь догадаюсь, если будешь вилять. Как думаешь, так и говори, а то и тебе плохо будет».

— Как твое имя? — спросил его отец Трифон.

— Николай.

— Я буду молиться твоему святому, святителю Николаю. Я ведь монах. Буду молиться, чтобы Николай Угодник открыл нам правду.

И стал отец Трифон молиться.

— Ну, вот что, Коля, — ласково сказал он после молитвы. — Жена твоя сама сейчас уже раскаивается. Она тебя любит, верна тебе.

Она сейчас плачет, жалеет, что захотелось ей ещё пожить свободно, без забот. Она тобой дорожит. Иди домой спокойно, прости жену. Примирись с ней, и живите дружно, — мужчина напряжённо слушал, и лицо его прояснялось, словно безумие с него сходило. — Скоро у вас родится ребёнок. Всё это мне святитель Николай сказал, я не от себя говорю.

Мужчина задрожал весь, зарыдал и повалился отцу Трифону в ноги, стал благодарить, просить прощения.

— Ведь я же и тебя мог убить, если б жену решился убить! Я бы тебя, как свидетеля боялся, я же в безумие впадал!

— Ну, иди, Коля, спокойно. Иди с миром. Я тебя прощаю.

Отец Трифон попрощался с мужчиной и пошёл, сам не свой, в Федоровку. «Как же, — думает, — батюшка благословил меня через лес идти? Такая опасность меня там ожидала..» А когда увиделся с батюшкой, тот встретил его с улыбкой: «Ну что, живой остался?» — «Да, батюшка, остался я жив, а мог бы и погибнуть», — обомлел отец Трифон, что батюшка всё знает. «Ну что ты говоришь, отец Трифон? Я же молился всё время, зачем ты боялся? Надо было две души спасти, избавить от такого бесовского наваждения». И запретил отец Севастиан кому-либо об этом рассказывать: «Пока я жив, никому ни слова не говори. А умру — тогда, как хочешь.

В 1955 году у монахини Марии, алтарницы, стала болеть верхняя губа, она деформировалась растущей опухолью и посинела, и мать Марию повели к хирургу. Он сказал, что надо срочно оперировать, и дал направление в онкологическое отделение. Она пошла к старцу брать благословение на операцию, но он сказал: «Опухоль уже большая, губу срежут, а в другом месте это может проявиться. Нет, не надо делать операции. Прикладывайся к иконе Святой Троицы, что в панихидной. Бог даст, так пройдёт».

Через месяц мать Марию снова можно было видеть в церкви, такую же быструю и хлопотливую. «Как же вы губу вылечили?» — спросил её кто-то. «А я и не лечила ее, только к иконе Святой Троицы прикладывалась, как батюшка благословил, опухоль стала уменьшаться и постепенно совсем пропала. Слава Богу!»

Ещё подобный случай. У инокини Параскевы, которая постоянно читала Псалтирь по умершим, пониже шеи, на груди с левой стороны появилось пятно синего цвета, которое стало расти и багроветь. В больнице ей сразу сказали, что надо немедленно ложиться на операцию и дали понять, что это рак. Заливаясь слезами, она пошла в церковь. У церковных ворот ей встретилась одна из прихожанок и посоветовала не плакать, а идти к отцу Севастиану.

Параскева послушалась и пошла. Выходит от него сияющая. Батюшка сказал: «Рак. рак — дурак. Никуда не ходи, пройдёт». И что же? Пятно стало уменьшаться, бледнеть и бесследно исчезло. И вот прошло уже тридцать лет, инокиня Параскева приняла монашество и дожила до преклонных лет.

А иной раз, когда отца Севастиана в упор спросят о чём-нибудь, он скажет: «Откуда мне знать? Я же не пророк, я этого не знаю». Вот и весь ответ. Иногда даже нахмурится.

В 1956 году я тяжело заболела сердцем. Лежала дома, но на выздоровление дело шло медленно. Вдруг неожиданно у меня поднялась температура. С большим трудом, на уколах, меня довезли до больницы. Состояние было крайне тяжёлое, температура — 40. Оказалось, что у меня брюшной тиф. Надежды, что моё сердце справится с этой болезнью, почти не было. Положение было катастрофическое. Сознание было затемнено, ничего сообщить о себе не могла. Но отец Севастиан сам узнал, что со мной беда, и прислал ко мне отца Александра и мать Анастасию. Я лежала одна в изолированной палате. Когда увидела их обоих возле себя, сознание моё прояснилось. Я попросила сестру, чтобы никто не входил ко мне в палату. Отец Александр исповедал меня и причастил. После причастия я сама прочла присланное с ними письмо от отца Севастиана. Оно было коротким, но дало мне силу и надежду: «Христос посреди нас! Многоуважаемая и дорогая Татьяна Владимировна! Ваша тяжёлая болезнь не к смерти, а к славе Божией. Вам ещё предстоит много потрудиться. Мы сейчас позаботимся о Вас..» После причастия отец Александр и мать Анастасия ещё долго сидели у меня в палате. Молились, читали Евангелие. Я все ясно понимала. К ночи температура снизилась и на следующий день стала почти нормальной.

В сентябре 1958 года обстоятельства сложились так, что мне надо было срочно ехать в отпуск в Москву. С билетами в этот период было трудно. Мне пришлось ехать на станцию, записываться в очередь и сидеть там всю ночь, так как через каждые два часа делали перекличку записавшихся. Это была мучительная бессонная ночь на улице. К утру я получила хороший билет в купейный вагон. На следующий день я поехала к отцу Севастиану. Он встретил меня, улыбаясь: «Достали билет? Хорошо, хорошо. Отслужим молебен о путешествующих. А на какой день билет?» — «На среду, батюшка». Он поднял глаза и стал смотреть вверх. Вдруг он насупился, перевёл глаза на меня и сказал строго: «Нечего торопиться. Рано ещё ехать в среду». — «Как рано, батюшка? Как рано? У меня же отпуск начинается, мне надо успеть вернуться, мне билет с такой мукой достался!» Батюшка совсем нахмурился: «Надо продать этот билет. Сразу после службы поезжайте на станцию и сдайте билет». — «Да не могу я этого сделать, батюшка, нельзя мне откладывать». — «Я велю сдать билет! Сегодня же сдать билет, слышите?» — и батюшка в сердцах топнул на меня ногой. Я опомнилась: «Простите, батюшка, простите, благословите, сейчас поеду и сдам». — «Да, сейчас поезжайте и оттуда вернитесь ко мне, ещё застанете службу», — сказал батюшка, благословляя меня. Никогда ещё батюшка не был таким требовательным со мной.

Сдав билет, я вернулась в церковь. Настроение у меня было спокойное, было радостно, что послушалась батюшку. Что же он теперь скажет?

Отец Севастиан вышел ко мне веселый, довольный: «Сдали? Вот и хорошо. Когда же теперь думаете уезжать?» — «Как уезжать? Я же сдала билет». — «Ну что ж, завтра поезжайте и возьмите новый. Можете сейчас, по дороге домой, зайти на станцию и записаться в очередь. Ночь стоять не придётся, домой поезжайте спать. А утром придёте и возьмёте билет». Я только и могла сказать: «Хорошо». Я ехала на станцию и думала: «Батюшка всегда так жалел меня, почему же сейчас так гоняет?»

На станции уже стоял мужчина со списком, запись только началась, и я оказалась седьмая. Я рассказала мужчине, что уже промучилась одну ночь, он сказал: «Я никуда не уйду, поезжайте домой, я буду отмечать вас на перекличках. Завтра приезжайте к восьми часам утра». И он пометил мою фамилию. Наутро я приехала, стала в очередь и взяла билет.

Перед отъездом отслужили молебен, отец Севастиан дал мне большую просфору, благословил, и я уехала.

Когда наш поезд приближался к Волге и остановился на станции Чапаевск, я увидела, что все пассажиры выскакивают из своих купе и приникают к окнам в коридоре. Я тоже вышла. «Что такое?» — спрашиваю. Один из пассажиров пропустил меня к окну. На соседних путях я увидела пассажирские вагоны, громоздившиеся один на другом. Они забили и следующую линию путей. Некоторые вагоны стояли вертикально в какой-то свалке. Всех объял страх. Бросились с вопросами к проводнице. Она объяснила: «Скорый поезд, как наш, тот, что в среду из Караганды вышел, врезался на полном ходу в хвост товарного состава, — ну, вот, вагоны полезли один на другой. Тут такой был ужас! Из Куйбышева санитарные вагоны пригоняли. А эти вагоны ещё не скоро растащат, дела с ними много. Товарные вагоны через Чапаевск не идут, их в обход пускают».

Я ушла в купе, легла на полку лицом к стене и заплакала: «Батюшка, батюшка! Дорогой батюшка!»".

Отец Севастиан не благословлял ездить по монастырям. «Здесь, — говорил он, — и Лавра, и Почаев, и Оптина. В церкви службы идут — все здесь есть». Если кто-то собирался куда переезжать, он говорил: «Никуда не ездите, везде будут бедствия, везде — нестроения, а Караганду только краешком заденет».

Так в подвиге любви и самоотверженного служения Богу и ближним шли годы. Со временем отец Севастиан стал заметно слабеть. Нарастали слабость, одышка, боль во всем теле, полное отсутствие аппетита. Лечащие врачи проводили комплексное лечение, но состояние отца Севастиана не улучшалось, только временно облегчались его страдания. Но так же ежедневно в богослужебное время отец Севастиан бывал в храме. Он говорил: «Какой же я священнослужитель, если Божественную литургию или всенощную пробуду дома?»

Он ежедневно служил панихиды, но литургию совершал уже только по праздникам. В храме за панихидной ему отделили перегородкой маленькую комнатку, которую назвали «каюткой». У задней стены за занавеской стояла кровать, где он мог отдохнуть во время службы, когда его беспокоила боль или сильная слабость. У окна стоял небольшой стол, перед ним кресло, над которым висела большая икона Пресвятой Троицы. Иной раз отец Севастиан давал возглас, и ложился на койку, и под ноги ему подкладывали валик, чтобы ноги были немного повыше. Он в полумантии был, в епитрахили и поручах. И ектинию иногда лежа говорил. На Евангелие всегда вставал, надевал фелонь, и Евангелие всегда читал в фелони.

Исповедников батюшка принимал, сидя в кресле. Он стал меньше говорить с приходящими и всех принимать уже не мог. Не отказывал только приезжим из других городов, но потом и с ними беседы стал сокращать.

Исповедников батюшка принимал, сидя в кресле. Он стал меньше говорить с приходящими и всех принимать уже не мог. Не отказывал только приезжим из других городов, но потом и с ними беседы стал сокращать.

Отец Севастиан всё чаще стал напоминать церковному совету и письменно владыке о своём желании уйти за штат (в затвор), со словами: «Хватит покрывать крыши другим, тогда как своя раскрыта». Но ответ был всегда один: «Служить до смерти».

Чувствуя близкую кончину, батюшка частенько напоминал, чтобы на священнические и руководящие должности ставили хотя и слабых, немощных, но своих. Тогда всё будет без изменений, как при нём было.

С января 1966 года здоровье его сильно ухудшилось, обострились хронические заболевания.

Очень угнетало отца Севастиана, что ему стало трудно служить литургию: он часто кашлял во время служения, задыхался. Врачи предложили ему утром перед службой делать уколы. Отец Севастиан обрадовался и согласился. После укола и кратковременного отдыха он мог, хотя и с трудом, идти в храм и служить. Но болезнь прогрессировала, и вскоре он уже не мог дойти до церкви даже после укола. Видя его страдания, врачи предложили, чтобы послушники носили его в церковь в кресле. Сначала он не соглашался, но когда после долгих уговоров его лечащий врач. заплакала от непослушания своего пациента, он положил ей на голову свою руку и сказал: «Не плачь, пусть носят».

Мальчики-послушники. быстро соорудили легкое кресло из алюминиевых трубок, келейница укутала отца Севастиана тёплым шарфом, усадили его в кресло и понесли в церковь. Первое время он очень смущался, но потом привык. Батюшкины врачи удивлялись тому, какой это был исполнительный, терпеливый и ласковый пациент. Когда ему предлагали лечение, он безропотно выполнял предлагаемое ему назначение, но предварительно расспрашивал, какое лекарство ему назначают, каково его действие и продолжительность курса лечения.

Отец Севастиан уважал медиков и ценил их труд. Когда к нему приходили за благословением на учёбу, он чаще всего благословлял в медучилище, изредка — в институт, а работать — санитаркой в больницу. «Лечиться не грех, — говорил он, — кто в больнице работает, это спасительно, это доброе дело — за людьми ходить». Оперативное лечение он рекомендовал по сугубой необходимости, когда знал, что консервативное лечение не поможет. Оперировавшиеся по его благословению в результате полностью выздоравливали. Сам отец Севастиан был хорошим диагностом. Посылая своего лечащего врача посмотреть больного, он говорил: «Ольга Фёдоровна, осмотрите, пожалуйста, больного. Я думаю, что у него такое-то заболевание». Диагноз, названный им, подтверждался.

Шли дни, и с каждым из них состояние отца Севастиана ухудшалось. Он часто напоминал о смерти, о переходе в вечность. Когда к нему обращались с вопросом: «Как же мы будем жить без вас?» Он строго отвечал: «А кто я? Что? Бог был, есть и будет! Кто имеет веру в Бога, тот, хотя за тысячи километров от меня будет жить, и спасётся. А кто, пусть даже и тягается за подол моей рясы, а страха Божия не имеет, не получит спасения. Знающие меня и видевшие меня после моей кончины будут ценить меньше, чем не знавшие и не видевшие. Близко да склизко, далеко да глубоко».

В воскресенье шестой седмицы поста отец Севастиан не служил, сидел в алтаре в кресле. После причастия велел спеть «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче..» С этого дня силы стали заметно покидать его.

31 марта в три часа ночи отец Севастиан разбудил келейницу и сказал: «Мне так плохо, как никогда не было. Верно, душа будет выходить из тела». Всю ночь поддерживали дыхание кислородом. Батюшка стал дышать спокойно.

Вечером, в Лазареву субботу 2 апреля отец Севастиан сидел за столом у окна, смотрел, как люди с вербами шли в церковь. «Народ собирается ко всенощной, — сказал он, — а мне надо собираться к отцам и праотцам, к дедам и прадедам».

Суббота Страстной седмицы 9 апреля. Во время литургии отец Севастиан лежал в своей комнате. После окончания литургии надел мантию, клобук и вышел прощаться с народом. Поздравил всех с наступающим праздником и сказал: «Ухожу от вас. Ухожу из земной жизни. Пришло моё время расстаться с вами. Я обещал проститься, и вот исполняю свое обещание. Прошу вас всех об одном: живите в мире. Мир и любовь — это самое главное. Если будете иметь это между собою, то всегда будете иметь в душе радость. Мы сейчас ожидаем наступления Светлой заутрени, наступления праздника Пасхи — спасения души для вечной радости. А как можно достичь её? Только миром, любовью, искренней, сердечной молитвой. Ничем не спасёшься, что снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь внутри души своей и в сердце — мирную тишину и любовь. Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого не был косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок. Последней просьбой своей прошу вас об этом. И еще прошу — простите меня»..

В Пасхальную ночь 10 апреля отец Севастиан хотел, чтобы его несли в церковь, но не смог подняться. Все, окружавшие его, пришли в смятение. Шла заутреня. Врач Татьяна Владимировна, оставив службу, прибежала к отцу Севастиану. Он посмотрел на неё и сказал: «Зачем вы ушли из церкви? Я еще не умираю. Ещё успею и здесь с покойниками похристосоваться. Идите спокойно на службу».

Когда началась литургия, к отцу Севастиану вызвали врача Ольгу Фёдоровну, и после болеутоляющего укола состояние его стало спокойным, даже радостным. «Я в церковь хочу. Я ведь раньше сам хорошо пел. Всю Пасхальную неделю у себя в келье „Пасху“ пел. А теперь надо просить, чтобы мне пели. Но мне не хочется здесь, хочется в церкви. Мне очень хочется надеть мантию, клобук и посидеть так, хотя бы обедню». Келейница стала его одевать, а он продолжал говорить: «Вот я всех вас прошу, чтобы вы утешали друг друга, жили в любви и мире, голоса бы никогда друг на друга не повысили. Больше ничего от вас не требую. Это самое главное для спасения. Здесь всё временное, непостоянное — чего о нём беспокоиться, чего-то для себя добиваться. Всё быстро пройдёт. Надо думать о вечном». Отца Севастиана одели, и мальчики понесли его в церковь.

Во вторник Пасхи утром, 12 апреля, отец Севастиан чувствовал себя лучше. «Вера, — сказал он келейнице, — одевайте мне сапоги, я должен выйти к людям похристосоваться, чтобы они не печалились. Я обещал. Скажу всем главное»..

Отца Севастиана понесли в церковь. Он был в мантии и клобуке. Посидел немного у престола, потом поднялся и вышел через Царские врата на амвон и снова стал прощаться с народом: «Прощайте, дорогие мои, ухожу я уже. Простите меня, если чем огорчил кого из вас. Ради Христа простите. Я вас всех за всё прощаю. Жаль, жаль мне вас. Прошу вас об одном, об одном умоляю, одного требую: любите друг друга. Чтобы во всем был мир между вами. Мир и любовь. Если послушаете меня, а я так вас прошу об этом, будете моими чадами. Я — недостойный и грешный, но много любви и милости у Господа. На Него уповаю. И если удостоит меня Господь светлой Своей обители, буду молиться о вас неустанно и скажу: «Господи, Господи! Я ведь не один, со мною чада мои. Не могу я войти без них, не могу один находиться в светлой Твоей обители. Они мне поручены Тобою. я без них не могу». Он хотел поклониться, но не смог, только наклонил голову. Мальчики подхватили его под руки и повели в алтарь.

Из церкви пришли к нему монахини. Когда вошла мать Феврония, отец Севастиан посмотрел на нее долгим, неотрывным взглядом, благословил два раза и сказал: «Спаси тебя Господи за все, за все твое добро и преданность. С собою все беру. Спаси тебя Господи». Когда она выходила, несколько раз перекрестил ее вслед".

««Приближается день моей кончины, — стал говорить отец Севастиан окружающим, — я очень рад, что Господь сподобляет меня принять схиму, я долго ожидал этого дня. Жаль оставлять всех вас, но на то — воля Божия. Не печальтесь. Я оставляю вас на попечении Царицы Небесной. Она Сама управит вами. А вы старайтесь жить в мире друг с другом, помогать друг другу во всем, что в ваших силах. Я не забуду вас, буду молиться о вас, если обрету дерзновение пред Господом. И вы молитесь. Не оставляйте церкви, особенно старайтесь быть в воскресенье и в праздники. Соблюдая это, спасетесь по милости Божией и по ходатайству Царицы Небесной».